Pingüinos googleanos dos punto cero (¡webspam, webspam, webspam y toma webspam!)

Google Penguin 2.0

Hace un par de meses, Google decidió actualizar a la versión 2.0 su algoritmo de posicionamiento conocido como Penguin, y la comunidad bloguera se ha puesto en pie de guerra. El nuevo pingüino viene cargado con armas de doble filo que amenazan tormenta en la blogosfera, y es que las nuevas restricciones y modificaciones han dado al traste con la estrategia SEO de muchos expertos, aunque también es cierto que muchos de ellos es posible que no estuvieran haciendo las cosas de manera muy elegante.

Para empezar, comentar que Penguin 2.0 viene a torpedear la línea de flotación de aquellas páginas que mueven Internet desde la base. En esta ocasión, el nuevo algoritmo no va a afectar sustancialmente a los sitios de grandes corporaciones, potentes empresas, gobiernos o asociaciones internacionales. Lo que se pretende ahora es (como ya viene siendo tendencia), sobre todo, ir a muerte contra lo que Google define como webspam, es decir, aquellas prácticas contrarias a las directrices editoriales de Google que se sirven de técnicas de SEO para mejorar sus posiciones en los resultados de búsqueda.

Las optimizaciones de sitios en motores de búsqueda pueden ser positivas, constructivas y eficaces para que una web sea más fácil de rastrear y que sus páginas individuales sean más accesibles y sencillas de encontrar. Estas prácticas (conocidas como de «sombrero blanco» o white hat) ayudan a mejorar y enriquecer el contenido de una web, a hacerla más rápida y accesible y a mejorar su usabilidad. Por el contrario, el denominado black hat webspam, o «webspam de sombrero negro», pretende alcanzar un alto ranking en Google y un mayor tráfico en la web mediante técnicas que no benefician a los usuarios, donde la intención es buscar atajos o lagunas para clasificar las páginas en puestos más altos de lo que realmente se merecen.

Existen diversas técnicas para hacer webspam. Un método es el relleno fraudulento en una web de palabras clave (keywords) falsas, que se corresponde con la práctica de colapsar una página con términos o números relevantes para el buscador, aunque no vengan a cuento ni tengan nada que ver con el contenido de la página. A veces, incluso, y para no molestar al usuario, dichas palabras clave se esconden entre el código HTML haciéndolas invisibles al visitante, pero no al indexador del motor de búsqueda.

Webspam

Otra técnica es la conocida como esquemas de enlaces o hipervínculos. El posicionamiento en los resultados de Google se basa, en gran manera, en el análisis de los sitios que enlazan con nuestro sitio web, proporcionándonos calidad y popularidad. Cuánto mayor es la reputación (para Google) de un sitio que nos enlaza, mayor será nuestra reputación; y al revés. Esto también se puede intentar manipular mediante, por ejemplo, la compraventa de enlaces (hay muchas web que se dedican a ello, sea por dinero o intercambio de bienes), mediante el intercambio (excesivo) de vínculos entre sitios web, mediante la creación fraudulenta de páginas con el simple hecho de enlazar, mediante granjas de enlaces, por medio de software especializado que genera vínculos a nuestra web, etcétera.

También va a ser penalizado por Google el hecho de encontrar palabras o frases en nuestros escritos que sean hipervínculos a páginas web que no tengan absolutamente nada que ver con el texto del enlace o, incluso, con el contexto del escrito en sí, evitando también así el fraude que se intenta ocultar entre los renglones de una redacción de manera presuntamente taimada y sagaz.

Pues bien, el nuevo algoritmo de Google sabe ya reconocer esto y mucho más. Es capaz de detectar enlaces fraudulentos, vínculos sin sentido, palabras clave que desentonan con el contexto y términos ocultos que sólo intentan ganar relevancia. Y desde mayo hasta hoy, muchos bloger, webmaster y administradores de sitios han visto descender la reputación online de su web de manera estrepitosa, llevando el grito al cielo y poniendo patas arriba las redes sociales. Pero todo tiene solución.

Google ha prometido revisar a lo largo de un tiempo el funcionamiento de su nuevo algoritmo, recogiendo quejas y afinando en los cálculos, y es que un típico y simple blogroll en el lateral de tu blog, llenito de enlaces a sitios de tus colegas y amigos, hoy podría hacer descender tu clasificación, apareciendo en lugares más alejados de los que aparecías antes. Peores prácticas pueden hacer desaparecer tu web de los principales resultados de Google, haciéndote invisible.

¿Soluciones? Pues claro, faltaría más. Los expertos recomiendan prácticas sanas a la hora de diseñar y mantener sitios web. Lo primero, y más importarte, es trabajar pensando en el usuario, no en los motores de búsqueda. Crear sitios de calidad, que se actualicen a un ritmo constante (alto o bajo, pero siempre parecido) y que aporten un valor añadido al conjunto de información que hay en Internet. Por otro lado, hay que olvidarse de la obsesión por enlazar y ser enlazado, que nos lleva a puntos extremos como el intercambio o la compra de hipervínculos. No debemos invertir nuestro tiempo en buscar triquiñuelas para intentar engañar a los motores de búsqueda, y sí para hacer las cosas bien y de calidad.

Debemos tener en cuenta que un único enlace de buena calidad es mucho mejor que doscientos de mala fama. Además, ahora va a importar también bastante el texto que sirve de sustento para ese enlace, ya que, cuando antes un mismo texto apuntando a un mismo hipervínculo generaba mucho buen rollo googlero para posicionar un término o un sitio web (de ahí las conocidos google bomb), ahora aquello se va a terminar, pues será más importante para Google que el texto de ancla (anchor text) sea variado, utilizando sinónimos y transformaciones de palabras.

SEO + Social Media

Y, también, otro punto muy importante: de ahora en adelante, el concepto de SEO y los Social Media van unidos de la mano más que nunca. Los enlaces a nuestro sitio desde y hacia redes sociales tienen un impacto inmediato en los posicionamientos de búsqueda. Comentarios y retuiteos en Twitter, megustas y comparticiones de Facebook y, sobre todo, un +1 en Google Plus (entre otros movimientos en diversos medios sociales) pueden ser determinantes para nuestro posicionamiento en Google.

Google es Google, y es lo que hay. Si no te gusta no sigas sus normas, pero tienes que entender que es el primer buscador del mundo (por no decir el único). Si quieres tener una presencia notable en Internet, deberás poner el culo y pasar por el aro. Dicen las malas lenguas que Google ya tiene incluido en sus algoritmos el mejor o peor posicionamiento en función de las faltas de ortografía cometidas. No estaría mal, la verdad, para que muchos buenos blogueros se pusieran las pilas en ese tema y aportaran, además de calidad, calidad acorde a las normas del lenguaje. Al tiempo…

¿Ha sido comprometida la contabilidad del PP de los últimos veinte años?

Anon Your Voice

Me hago eco de la primicia aparecida hace minutos en el agregador de noticias Menéame, en la que se difunde que un hacker anónimo ha tenido acceso a los cables contables del Partido Popular español desde 1990 hasta 2011. Toda esta información veraz, dicen, ha sido publicada en Anon Your Voice, la herramienta que permite pegar datos y compartirlos con otras personas de manera cifrada y totalmente anónima, con enlaces de descarga (por años contables) a archivos colgados en la web BayFiles.

Los usuarios de Menéame, así como muchos aquellos que se han enterado de la noticia por otros medios que ya la están replicando, han procedido a descargar los documentos de manera masiva, con el objeto de generar rápidos respaldos y copias de seguridad, temiendo que sean retirados de Internet en breve. Ello hace que la web ande un poco lenta a estas horas.

¿Será esto cierto? ¿Se convertirá esta noticia en un golpe real a la seguridad del PP? ¿Descubriremos nuevos casos de corrupción en un partido político tocado ya en su línea de flotación?

En próximas horas, o días, conoceremos toda la verdad. Cuando todos estos documentos lleguen a manos de los expertos y sean investigados, podremos ver lo que sucede.

‘Compra en Sabadell’

Sólo porque estamos convencidos de que esta va a ser la canción del verano, sólo porque sabemos que este vídeo se va a convertir en el meme de la temporada, sólo porque entendemos que nadie puede llegar a igualar algo de tan calibre friki y sólo porque estamos seguros de que la polémica, y la polémica, y la polémica que está levantando va a hacer grande a un tema y a una ciudad, por eso, y sólo por eso, el ‘Compra en Sabadell’ se merece un hueco más que merecido en nuestro humilde rincón de los meme irrealizables que nunca quisieron ser, pero que lo tendrían que haber sido sin lugar a dudas.

'Compra en Sabadell'

Metaleyenda urbana: la leyenda de la leyenda de ‘Polybius’

‘Polybius’

Las leyendas urbanas siempre tienen una base real. Cuando oímos hablar del cadáver congelado de Walt Disney, de los cocodrilos que viven en las alcantarillas de Nueva York, de los gatos bonsái o de cómo cocer un huevo con dos teléfonos móviles, podemos comprobar que existe una base verídica del asunto, es decir, Walt Disney existió como persona física real, Nueva York es una ciudad estadounidense y tiene alcantarillas, los gatos son felinos domésticos auténticos y los huevos y los teléfonos móviles son verídicos como objetos visibles y tangibles, aunque no tengan nada que ver entre sí ni estén relacionados por cocción milagrosa alguna.

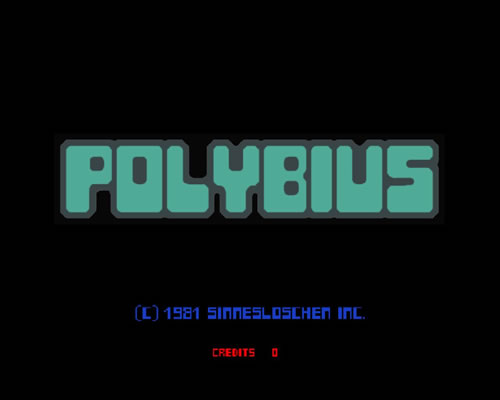

Supuestas imágenes de ‘Polybius’

El caso de ‘Polybius‘ es muy curioso. ‘Polybius’ fue un supuesto videojuego ochentero, de los de maquinita en sala de recreativos. Y digo «supuesto» porque nunca nadie lo vio, no ha quedado evidencia alguna de que existiera y jamás se han encontrado pruebas gráficas verídicas de su paso por este cosmos. Pero claro, cuando algo jugoso se convierte en fábula, se crea un halo de mito y de falacia a su alrededor, por lo que es muy posible que nos topemos con personas que conocen a personas que, a su vez, conocen a otras personas que jugaron a aquella máquina, que vieron morir de esquizofrenia a alguien que jugó a aquella máquina o que tienen el recuerdo de que una vez les contaron como alguien murió, aunque ya no recuerdan si fue por la máquina o de tanto pensar. Si es que…

Esto es algo así como la historia aquella de Ricky Martin, el programa de televisión ‘Sorpresa, sorpresa’, el perro, la niña y el bote de mermelada; que nunca nadie vio pero todo el mundo recuerda haber visto. La leyenda cuenta que ‘Polybius’ apareció en el año 1981 (desarrollado por Ed Rottberg, a la sazón ingeniero de Atari) en un salón de máquinas recreativas de Portland, Oregón. Junto a esta máquina, unas pocas más se distribuyeron después por la misma ciudad, a modo de prueba (¿de prueba de qué?). Se dice que todo aquel que jugaba a este juego sufría de alucinaciones, amnesia, mareos, vómitos, pesadillas nocturnas e incluso ansias y deseos de suicidio.

Los relatos de las personas que en su día dijeron que tuvieron la oportunidad de jugar a ‘Polybius’ hablaban de combinaciones de luces estroboscópicas y gráficos enmarañados, giros imposibles, vivos colores fluorescentes e incluso mensajes subliminales que animaban a quitarse la vida, entre otras lindezas varias. La supuesta muerte de un adolescente de trece años a causa de ‘Polybius’, dicen que hizo retirar todas las máquinas automáticamente de las calles. Y desde aquello nunca más se supo. Las posteriores paranoias ochenteras, empapadas en LSD, adornaron el bulo con conspiraciones gubernamentales, hombres de negro y pruebas de resistencia militar. En fin.

Supuesta pantalla inicial de ‘Polybius’

Más allá de la discusión de que un videojuego pueda producir un efecto epiléptico en una persona (hoy algo más extendido en este mundillo, pues hasta las grandes marcas de ocio incluyen mensajes de precaución en sus títulos, pero muy poco claro), habría que preguntarse por qué nadie puede aportar ni siquiera una prueba de la existencia de ‘Polybius’. No hay fotos (más que una pequeña imagen −a continuación− aparentemente falsa), no hay placas de circuitería, no existe ninguna ROM del juego, ni la empresa que lo creó existe, ni la persona que lo programó de pronuncia… Sólo gente que dice que le han dicho que a alguien le han dicho…

Lo más gracioso de este tema es que, y como comentaba al inicio, la leyenda urbana de ‘Polybius’ se ha convertido, en sí misma, en una leyenda urbana propiamente dicha. Los internautas hablan y hablan de entradas en los blog, de páginas web, de vídeos y audios que cuentan el mito urbano de ‘Polybius’. Y repiten y enlazan y comentan y analizan escritos de otros que han copiado de otros que, a su vez, copiaron de otros anteriores; y así hasta el origen de los tiempos (¿qué fue antes, el huevo o la gallina?).

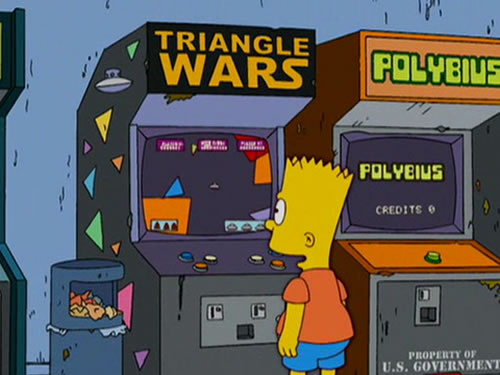

Supuesta foto original de un arcade de ‘Polybius’

Esta entrada no pretende retroalimentar la metaleyenda, sino desmontar el hoax por completo. Señores, ‘Polybius’ nunca existió; sin más. Algo de hace treinta años de lo que no se tiene constancia fehaciente es más que probable que no viera nunca la luz, a no ser en la mente de algún perturbado, de algún alborotador o de algún graciosillo trolero cabalgando a lomos del Usenet de los noventa. Y no, las teorías de la conspiración no me valen en absoluto, ya hay demasiadas.

Es increíble que de algo inexistente se puedan encontrar imágenes, vídeos, reconstrucciones, emuladores y todo tipo de material en Internet. ¿Todo falso? Hombre, pues sí. El «si no lo veo no lo creo» debe ser el modus vivendi de nuestra existencia, y más en el hoy digital en el que todo se puede adulterar, simular, deformar, desfigurar y tergiversar sin apenas medios, escrúpulos y miramientos.

Hombre, siempre hay que dejar abierta una rendija de la puerta a una posible explicación de algo inexplicable a primera vista. Pero eso me lo voy a callar, porque si no, este post no habría tenido ningún sentido.

Guiño en ‘Los Simpsons’ a ‘Polybius’ (nótese el «Propiedad del Gobierno de EE.UU.»)

teknoPLOF! INTO alt-tab #9

teknoPLOF! INTO alt-tab

teknoPLOF! into alt-tab number nueve. Hoy hablando sobre la última cerradura digital aparecida en el mercado, la August Smart Lock, todo un dechado de excelencia, eficacia, tecnología y diseño.

Smart Lock permite controlar el acceso a nuestro hogar de tal manera que, cuando estos aparatos bajen de precio, vamos a cambiar completamente la concepción actual de entrada y salida de casa. Las cerraduras como las conocemos ahora tienen los días contados.

El post, vía alt-tab, aquí: http://alt-tab.com.ar/la-ultima-cerradura-digital-es-alucinante/