Entradas de la categoría ‘Cacharros antiguos’

Un invento adelantado a su época: el teatrófono

En el París del siglo XIX, las damas y los caballeros de poder adquisitivo elevado vestían sus mejores galas para acudir a fastuosas representaciones de teatro e imponentes óperas de orondas sopranos. Ellos con pantalones de trabillas, ajustadas levitas, zapatos de charol, chistera y bastón; ellas con blusas de cuello alto con encajes, corsés, amplias faldas de vuelo holgado con faralaes, botines de tacón y tocado o sombrero. La más alta representación de la más alta sociedad pudiente.

Sin embargo, los menos adinerados, aquella gente de estofas más bajas, no disponían de posibles para poder acudir a estos actos sociales. Aquello trajo de cabeza durante muchos años al ingeniero francés Clément Ader, que no podía entender por qué la cultura sólo podía estar al alcance de unos pocos, y no de todo el pueblo. Este hombre habría sido el perfecto pirata en el siglo de las comunicaciones 2.0.

Preocupado por la instrucción de sus contemporáneos, en 1881 presentó en París un sistema al que bautizó como teatrófono (théâtrophone en francés). Consistía en una serie de procedimientos tecnológicos del momento que permitían escuchar una ópera o una obra teatral cómodamente sentado en casa, a través de las líneas telefónicas y en tiempo real. La presentación fue todo un éxito.

Ader colocó frente al escenario 80 transmisores telefónicos, creando así una forma de sonido estereofónico binaural u holofónico, esto es, sonidos diseñados para generar sensación de tridimensionalidad en el cerebro, haciendo creer a los escuchadores estar inmersos en el propio ambiente del recinto teatral. Los transmisores enviaban la señal a una estación secundaria instalada en el propio teatro y, desde allí, se remitía a un gigantesco concentrador que se asemejaba a una centralita telefónica de las de entonces, donde señoritas sentadas frente a paneles conectaban y desconectaban clavijas como locas.

Ader colocó frente al escenario 80 transmisores telefónicos, creando así una forma de sonido estereofónico binaural u holofónico, esto es, sonidos diseñados para generar sensación de tridimensionalidad en el cerebro, haciendo creer a los escuchadores estar inmersos en el propio ambiente del recinto teatral. Los transmisores enviaban la señal a una estación secundaria instalada en el propio teatro y, desde allí, se remitía a un gigantesco concentrador que se asemejaba a una centralita telefónica de las de entonces, donde señoritas sentadas frente a paneles conectaban y desconectaban clavijas como locas.

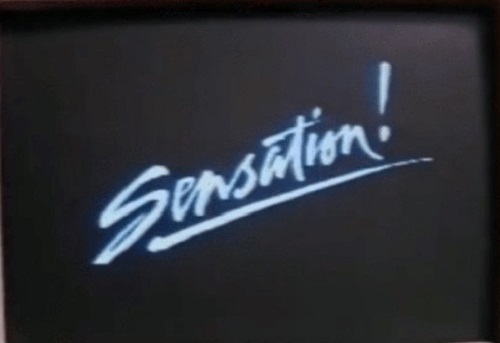

Aquellos primeros PC multimedia: el Tandy Sensation!

Tandy Sensation! fue uno de los primeros intentos de crear un PC multimedia especializado. En este caso, Tandy ideó una computadora con disco duro, unidad de CD-ROM, tarjeta de sonido estéreo, módem, gráficos en color y mucho más.

La mítica compañía estadounidense RadioShack —fundada en 1921, adquirida por Tandy Corporation en 1963 y, hoy día, aún operativa— es una empresa que gestiona una cadena de tiendas de artículos y componentes electrónicos en Estados Unidos y México, ahora propiedad de Standard General. En 1992, durante el gran auge de aquel concepto que se dio en llamar ‘multimedia‘, sacó al mercado una joya tecnológica llamada Tandy Sensation!, un PC (compatible con IBM) que era un artilugio orientado al mundo multimedia desde el mismo momento en el que lo sacabas de la caja.

Sensation! cumplía con los estándares de hardware MPC de aquel momento, definidos por el Multimedia PC Marketing Council. Montaba un procesador 486SX que funciona a 25 MHz e incluía un disco duro de 107 MB, una unidad de disquete de 31/2 pulgadas y una unidad de CD-ROM básica. Además, traía de serie un fax módem de 2400 bps (4800 bps para comunicaciones por fax), teclado estándar de 101 teclas, ratón Tandy de dos botones, tarjeta de sonido MPC estéreo y un monitor Super VGA funcionando en modo no entrelazado de 1024 × 768 píxeles de resolución. Asimismo, venía acompañado de una gran cantidad de software preinstalado y multitud de programas incluidos en CD-ROM. Un prodigio del momento.

Y todo ello por 2199 dólares de la época, monitor incluido, algo que, aun siendo caro en aquellos tiempos, resultaba una compra maestra por la cantidad de tecnología punta de la que disponías al momento en un único paquete integrado. Por su lado, se podía comprar también un altavoz/amplificador estéreo MMS-10 por 79,95 dólares adicionales. A la sazón, una oportunidad futurista que pocos querían dejar pasar.

El Tandy Sensation! se distribuía con la interesante y curiosa interfaz WinMate, sucesora directa de DeskMate, que corría sobre Windows 3.1. Y es que comenzar con Sensation! no podía ser más sencillo; sólo había que sacar la unidad de su caja, conectar los cables del monitor, el teclado y el ratón en los puertos etiquetados para tal fin, unir el cable telefónico provisto desde el módem hasta la roseta más cercana y conectar el PC y el monitor a corriente. Tras pulsar el botón de encendido en la parte frontal, el Sensation! se anunciaba con una fanfarria de trompetas que daba paso al propio WinMate, un colorido y parlante compañero de Windows.

Desde ese momento, te encontrabas a solo unos pocos clics de ratón de horas de diversión y productividad. WinMate hacía de guía a través de los distintos programas de la misma manera que lo hace Windows, simplemente realzaba los íconos, los colocaba sobre fondos vívidos y organizaba las aplicaciones bajo títulos más sugerentes como ‘In Touch’ y ‘In the Know’. ¿Necesitas escribir una nota? Prueba el programa ‘Write’ de Windows o la versión truncada de ‘Microsoft Word’ incluida, ‘Microsoft Works’. ¿Planeas un viaje? Abre ‘Travel Planner’, que organiza toda la información importante de tus vacaciones en un archivo lógico. ¿Quieres saber quién inventó la desmotadora de algodón? Búscalo en la ‘Enciclopedia Concise Columbia’.

Y mucho más software «de marca», por ejemplo ‘Bartlett’s Quotations’, ‘The World Almanac’, ‘Phoenix MicroFAX’ o programas de inicio para America Online, Prodigy y The Sierra Network, accesibles desde el momento primero en que arrancaba Sensation! Por supuesto, también disponíamos de la posibilidad de instalar y ejecutar software propio. Además, la guía del usuario proporcionaba información clara y útil, tanto para principiantes como para veteranos, por si necesitábamos algo de conocimiento adicional.

En cúmulo, una suerte de equipo muy completo que hacía las delicias de los amantes incipientes que el fenómeno multimedia tenía por aquellos años. Un tesoro que, hoy día, es prácticamente imposible conseguir.

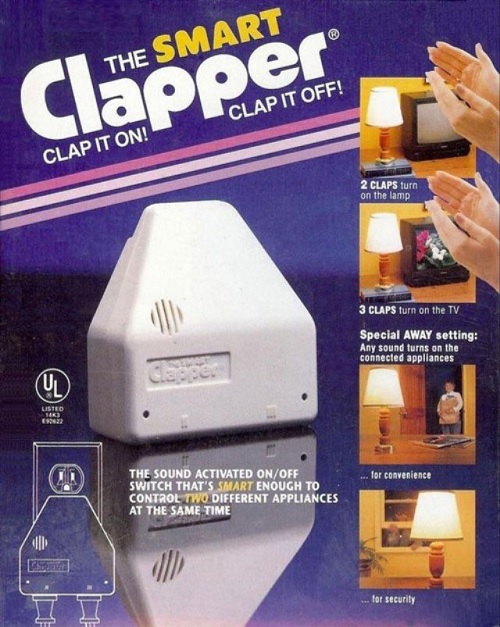

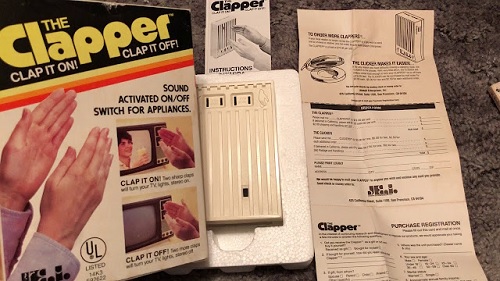

The Clapper: encendiendo luces con palmadas desde 1985

El clásico popular de encender y apagar luces o aparatos eléctricos con dos palmadas es algo muy arraigado en nuestro imaginario peliculero pero que, en parte, se generó gracias a un dispositivo ochentero que en Estados Unidos tuvo una repercusión enorme: The Clapper.

Este precursor de la actual domótica fue un mecanismo electrónico diseñado y desarrollado por Joseph Pedott, de Joseph Enterprises, una compañía de dispositivos y novedades propiedad de NECA (National Entertainment Collectibles Association o Asociación Nacional de Coleccionables de Entretenimiento), ubicada en San Francisco (California). Tecnológicamente era un interruptor eléctrico activado por sonido. En su interior montaba un pequeño micrófono, una serie de luces led indicadoras y un chip que controlaba el paso de corriente o no por los conectores de salida.

The Clapper sólo había de ser enchufado a una toma de corriente y, a su vez, se enchufaban a él uno o dos aparatos que fueran los que quisiéramos controlar con palmadas. Era posible, además, configurar el número de palmadas que activaba o desactivaba cada dispositivo. Así pues, con dos palmadas podíamos, por ejemplo, controlar una lámpara y, con tres, el televisor. El sonido que escuchaba el micrófono se transformaba en una señal eléctrica y se pasaba por un filtro, el cual determinaba qué fragmentos del ruido eran palmadas. Este filtro operaba únicamente en un rango de frecuencia entre 2200 y 2800 Hz, que es el intervalo donde típicamente se pueden encuadrar los sonidos de palmadas. También es verdad que otros sonidos similares podían hacer disparar el aparato; no hilaba muy fino.

El producto salió a la venta en Estados Unidos a un precio de 20 dólares. Tuvo un predecesor canadiense que no llegó a comercializarse pero que atrajo la atención de Joseph Pedott que, por aquel entonces, ya había lanzado al mercado el popular Chia Pet, una colección de muñecos de arcilla que guardaban en su interior tierra y semillas de hierba que crecía en forma de pelo de la propia mascota. La simpleza del dispositivo y la posibilidad de patentarlo fueron dos factores que influyeron, en gran medida, en la decisión de Pedott para lanzar este producto a la venta.

The Clapper sigue siendo un objeto de culto ochentero, hasta tal punto que se continúa comercializando hoy día y, por ejemplo, se puede adquirir en la web Amazon. Los anuncios publicitarios fueron, en Estados Unidos, casi tan famosos como el propio instrumento, con sus eslóganes y sus cancioncillas pegadizas (Clap On! Clap Off! The Clapper!). Para muestra, un botón.

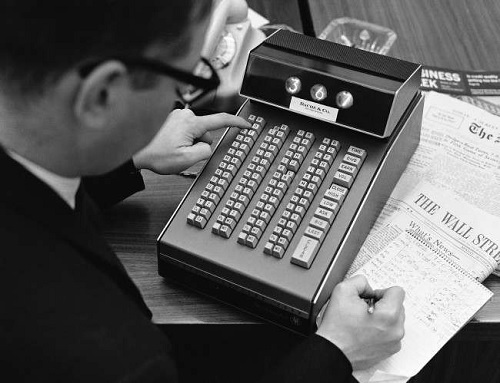

Lectrascan, la máquina que revolucionó Wall Street en la década de los sesenta

Los sistemas de datos del mercado de valores son los instrumentos que permiten comunicar la información sobre valores y transacciones bursátiles desde las distintas bolsas hasta los corredores y los comerciantes de acciones. En las primeras bolsas de valores, en Francia en el siglo XII y en Brujas e Italia en el XIII, los datos sobre los intercambios eran redactados por escribas y transportados por el correo de la época. Ya a principios del siglo XIX, Reuters enviaba datos mediante palomas mensajeras entre Alemania y Bélgica.

A finales de la década de 1860, en Nueva York, había un grupo de hombres jóvenes —a los que se les conocía como runners, o ‘corredores’— que llevaban a toda prisa los precios desde la bolsa, a la sazón en Broad Street, hasta las distintas oficinas de la ciudad. En ellas, los valores se publicaban a mano en grandes pizarras y se actualizaba constantemente con tiza por operarios, que usaban mangas de piel para que no borraran los precios accidentalmente al escribir. La Bolsa de Valores de Nueva York es conocida como el Gran Tablero (Big Board), quizás debido a aquellos grandes pizarrones de tiza.

Asimismo, desde hacía unos pocos años se publicaba el New York Price Current, una suerte de panfleto muy básico donde se reflejaba el valor de las acciones y, también, los precios de varios productos básicos. Pero no sería hasta 1884 cuando la compañía Dow Jones publicara los primeros promedios bursátiles de manera regular, hasta que, en 1889, apareció el primer número del Wall Street Journal.

Tras todo aquello, llegó un telégrafo, mejorado por Thomas Edison, específico para corretaje (usaba caracteres en lugar de código morse) y hasta un retroproyector (de la empresa Trans Lux Corporation) que reflejaba las imágenes del rollo telegráfico en una pantalla para que todos en la oficina pudieran seguir el cambio de valores, y es que la inmediatez era tan importante que, en las épocas de mayores volúmenes de negociación, había momentos que las maniobras manuales eran tan lentas que provocaron más de un momento de pánico entre los inversores al no conocer al instante el cambio de un valor.

Sin embargo, si hubo algo que revolucionó el mundo de las finanzas bursátiles, por la inmediatez de la información, fue el aparato conocido como Lectrascan, un sistema de visualización inmediato que la compañía Ultronics Systems presentó en agosto de 1963. Lectrascan era un rudimentario instrumento electrónico que permitía recibir las cotizaciones, a través de una línea de teletipo, desde la bolsa prácticamente en tiempo real.

La diferencia con el teletipo convencional consistía en que Lectrascan disponía de un teclado para operar y de una pantalla analógica de filamentos incandescentes para visualizar el dato concreto. El corredor de bolsa únicamente debía presionar algunos botones —una combinación de dos letras que representaba a cada empresa importante de Wall Street y una tecla de función para el valor requerido—, y la pequeña pantalla de tres dígitos mostraba el precio solicitado, el último dividendo, las últimas ganancias, etcétera, en función de la acción pulsada.

Este sistema electrónico de visualización operaba a partir de los impulsos eléctricos recibidos directamente de las líneas de teletipo de la bolsa. Mostraba caracteres fijos (naranja sobre negro) que cambiaban a intervalos establecidos, por lo que se podía «programar» para visualizar una única cotización cada cierto tiempo, algo que era prácticamente impensable en aquel precámbrico de la tecnología. El operador introducía las instrucciones y la máquina respondía al recibir señal desde el otro extremo, mostrando las cotizaciones de fracciones sólo en octavos.

En menos de un año, Lectrascan tuvo un inmenso impacto en el mercado de las pantallas de teletipos. El tamaño de la estimación de dicho impacto depende de a quién se le pregunte, pero lo cierto es que en 1964 había ya más de 1000 unidades operando en las oficinas de los corredores de bolsa de Estados Unidos y Canadá.

Un invento tecnológico que hoy, con la inmediatez de la información que desbordamos por las múltiples pantallas, nos parecería poco digno de llamar la atención, pero, en aquel momento de la historia, muchos corredores de bolsa e inversores se llevarían su buen dinero por el hecho de adelantarse a la competencia. La información es poder, no cabe la menor duda.

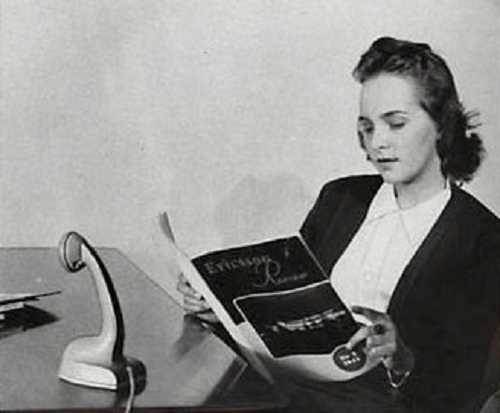

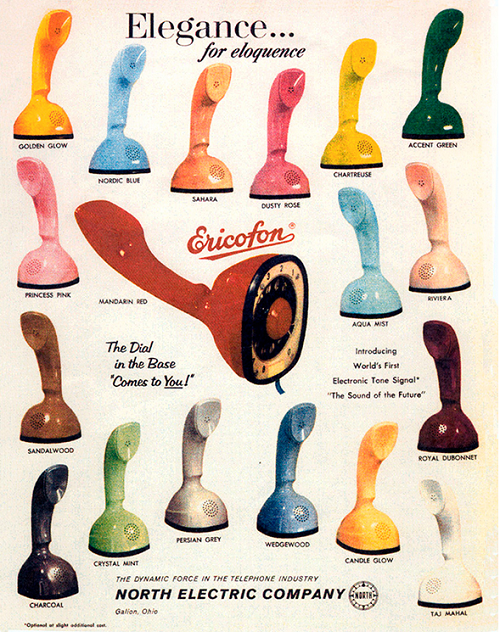

El teléfono más raro del mundo: el ericófono

Desarrollado a finales de la década de los cuarenta y comenzado a producir en serie en 1954, el ericófono —originalmente Ericofon— fue un innovador teléfono creado por la compañía sueca Ericsson (de ahí su nombre) cuya característica principal era el hecho de estar construido a partir de una única pieza de plástico.

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo varios materiales nuevos, desde plásticos hasta componentes ferromagnéticos ligeros, algo que abrió la puerta a una nueva era en el desarrollo de cualquier cosa, y de teléfonos también. En las postrimerías de la década de 1940, Ericsson reunió un equipo de diseño —encabezado por el ingeniero H. G. Thames— para idear un nuevo planteamiento para el teléfono. El objetivo principal era hacer que el dispositivo fuera pequeño, liviano y fácil de usar. Tras varias pruebas de concepto, se decidió adoptar el diseño que hoy conocemos y que se comercializaría durante las siguientes dos décadas.

1954 marcó el comienzo de la producción del ericófono. Originalmente destinado a uso institucional, Ericsson constató durante los primeros años que sus principales clientes eran los hospitales, pues era un teléfono muy cómodo para coger y manejar estando convaleciente en una cama. Automáticamente, alteraron el objetivo de su negocio, y el ericófono irrumpió con fuerza en casi todo el mercado industrial europeo y australiano y, en 1956, también en el mercado doméstico. Sin embargo, las ventas en Estados Unidos no lograron, en los inicios, cosechar un gran éxito debido al dominio monopolístico de Bell Telephone Company en aquel mercado de las telecomunicaciones. La compañía de Boston, Massachusetts, se negó rotundamente a que se utilizaran estos teléfonos extranjeros en sus circuitos, e incluso manipuló muchísima propaganda sobre las enfermedades y los peligros que aquellos aparatos no americanos podían traer consigo.

Tras arduas negociaciones, Bell cedió y permitió sólo un uso institucional limitado del ericófono, aunque poco tardaría en extenderse al ámbito doméstico y en convertirse en todo un icono pop de la cultura estadounidense de los años cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, Bell se sentía profundamente amenazada y no estaba contenta del todo con aquella maniobra, por lo que comenzó a investigar el desarrollo de su propia versión de teléfono compacto, un movimiento que hizo ver la luz al teléfono Trimline muchos años después, aunque nunca sería tan afamado y consolidado como el de Ericsson.

Inicialmente, Ericsson ofrecía el ericófono en 18 colores diferentes en el mercado norteamericano, vendiendo los teléfonos a través de North Electric (un ensamblador de Ohio), empresa de la que, los suecos, tenían parte de propiedad. Estos teléfonos presentaban una señal electrónica de tono (más tarde conocida como ericotono) como timbre. Cuando la demanda de ericófonos comenzó a explotar en el mercado estadounidense (superando la capacidad de producción en un 500 %), Ericsson aumentó sus participaciones en North Electric para convertirse en el principal accionista. Poco antes, la empresa sueca había realizado una modificación de diseño en el aparato para adaptarse a un nuevo método de moldeo que conseguía fabricar la carcasa de una sola pieza, en lugar de las dos piezas con las que se hacía antes. Esto provocó que el teléfono fuera un poco más corto y formara más ángulo con el extremo del receptor y, además, permite diferenciar hoy los teléfonos que se conocen como de «caja antigua» o de «caja nueva». Es por ello, además, que los ericófonos de fabricación estadounidense tienen la apariencia de ser más bajos que los ericófonos suecos.

La celebridad conseguida duró casi veinte años, hasta 1972, cuando North Electric eliminó la línea de ericófonos de sus factorías y vendió las piezas y el equipo restante a una empresa de reacondicionamiento de teléfonos llamada CEAC. CEAC continuó la producción durante un corto periodo de tiempo antes de cesar definitivamente el negocio. Mientras tanto, en Suecia, el diseñador industrial Carl-Arne Breger estaba ocupado discurriendo un nuevo ericófono para celebrar el centenario de Ericsson en 1976. Las malas lengua sugieren que esta maniobra también fue un intento de revivir el ericófono, y los esfuerzos dieron su fruto en un teléfono de líneas más angulosas y modernizadas, con teclado de tonos y menos pesado al que se bautizó como Ericofon 700, un aparato que tuvo un éxito muy limitado y que nunca llegó al mercado estadounidense.

En España, el ericófono consiguió un mercado extremadamente limitado, sin embargo, fue un hito de diseño tan importante, que se ha convertido en un objeto de culto entre los coleccionistas y amantes de la telefonía de medio mundo.