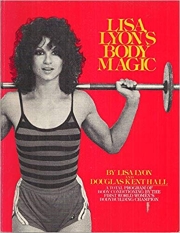

Lisa Lyon: la culturista que inspiraba cómics y videojuegos

Lisa Lyon es una fisicoculturista y modelo fotográfica estadounidense, considerada una de las pioneras del culturismo femenino. Nacida en Los Ángeles en 1953, Lisa estudió arte en la Universidad de California, donde practicó esgrima y kendo, pero se encontró con que no tenía suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo, así que comenzó a entrenar con pesas.

El 16 de junio de 1979, la muchacha ganó su primer Campeonato Mundial Femenino de Culturismo Profesional, y entonces comenzó a aparecer en revistas y programas de televisión promoviendo el culturismo para mujeres. En octubre de 1980 fue portada de la revista Playboy y empezó a trabajar como modelo para el fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, quien realizó con ella un trabajo especialmente impresionante debido a la capacidad del artista para retratar en sus fotos el busto de Lisa con la ambigüedad entre lo masculino y lo femenino, lo que demostró que el cuerpo de la culturista era realmente único en su clase.

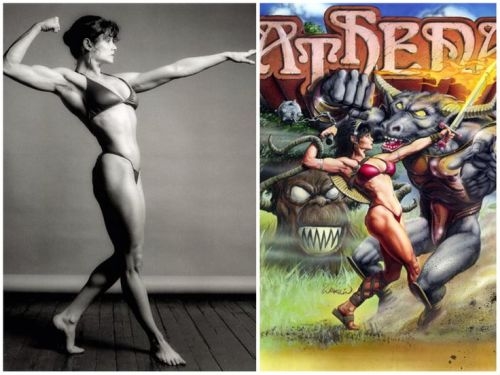

Lo más sorprendente de su figura es que Frank Miller, el guionista de comics y cineasta de Maryland, se basó en su imagen para crear el personaje de Elektra para Marvel Comics. Pero no sólo eso, pues la portada del videojuego ‘Athena’ es sus versiones para ZX Spectrum, Commodore 64 y Amstrad CPC de 1987 es una reproducción de una fotografía suya.

Toda una mujer de musculado cuerpo que representaba el busto ideal de las heroínas de la época.

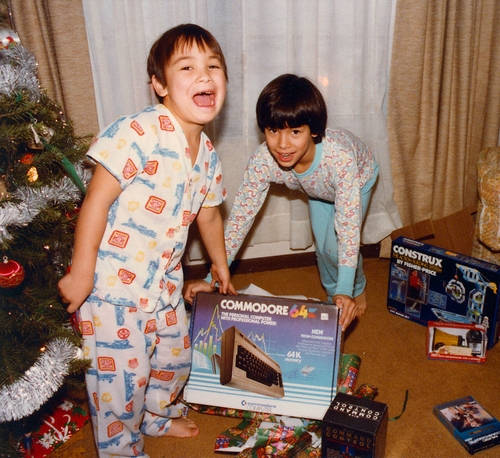

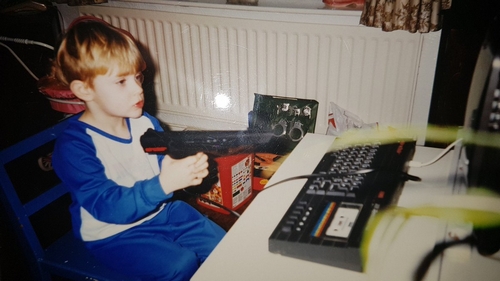

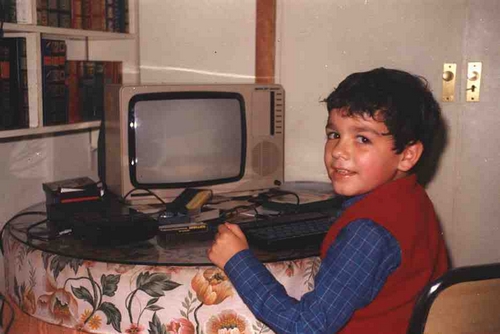

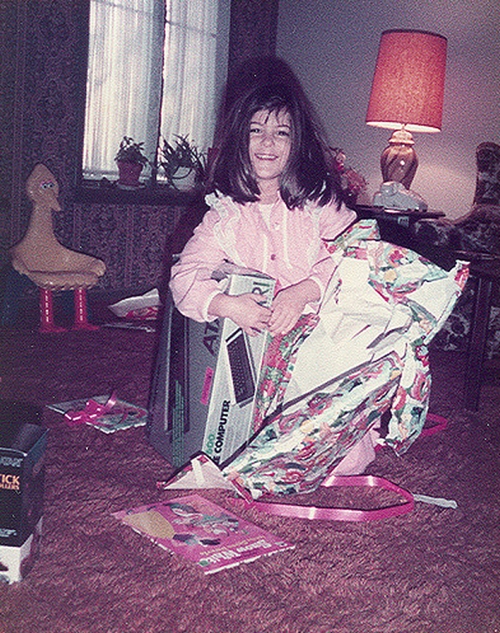

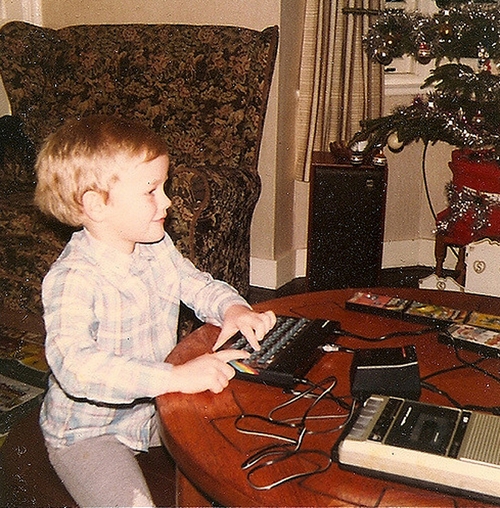

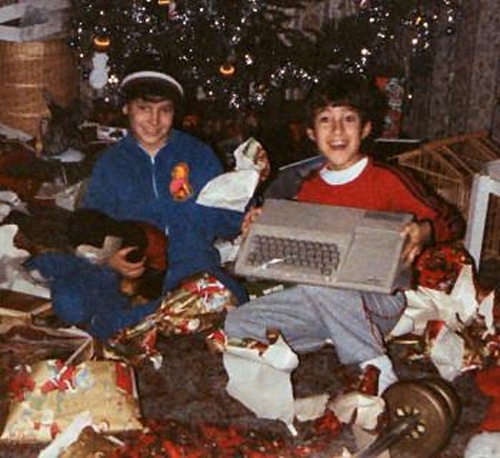

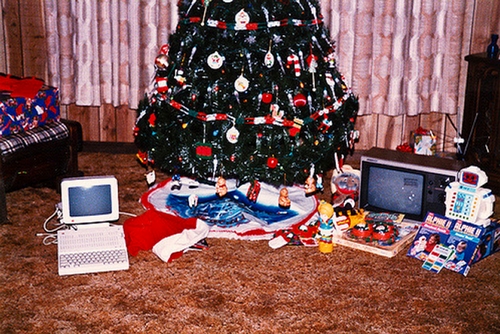

Fotos ochenteras de regalos tecnológicos navideños

En la primera parte de la década de los ochenta del siglo pasado, los microordenadores y las primeras consolas de videojuegos de consumo se convirtieron en ilustres regalos de comuniones, cumpleaños y fiestas navideñas. Todos los niños, y alguna que otra niña, soñaban con hacer realidad su deseo de enchufar en el televisor del salón aquel aparato electrónico, a la sazón tan puntero, que los anuncios comerciales les introducían por los ojos como si fuera una necesidad primordial.

Muchos de aquellos niños consiguieron su ZX Spectrum 48K, su Commodore 64 o su Atari 600XL en aquellas navidades mágicas, y aquí recogemos algunos ejemplos en forma de fotografías de la época. Sin duda un ejercicio de nostalgia y de morriña tecnológica.

Cómo ‘Un vecino infernal’ nos enseñó a hacer putadas digitales

El 20 de junio del año 2003 aparecía la primera versión —la de Windows— de uno de los videojuegos que marcaría un antes y un después en la clasificación de los géneros del ocio digital: ‘Un vecino infernal‘ (‘Neighbours from Hell’). Desarrollado y distribuido por JoWood Productions, se ubica siempre dentro de los títulos de estrategia, pero tiene algo más que acrecienta su jugabilidad de manera exponencial, y no es otra cosa que la posibilidad de realizar, a golpe de ratón, esos pequeños malos actos que siempre nos hubiera gustado perpetrar en la casa de nuestro odioso vecino del quinto.

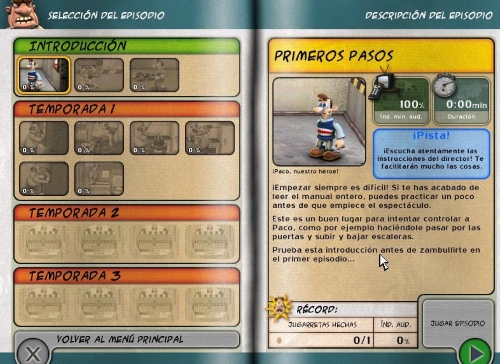

Paco, nuestro personaje (Woody en la versión inglesa), es un hombre común que tiene una vida feliz, hasta que llega su vecino, el Sr. Rottweiler, para hacer su existencia miserable. Paco decide servir en plato frío su continua venganza, deslizándose al interior de la casa de su vecino para procurar hacer de su vida un infierno. Revestido como un nuevo programa de telerrealidad en el que las audiencias suben cuanto más puteado está el vecino, Paco debe hacer uso de trampas explosivas, peladuras de plátano, jabonetas resbalantes, objetos malolientes, ratoneras y un sinfín de artimañas con el único objetivo de hacer sufrir al máximo al Sr. Rottweiler.

Cada etapa del juego consta de cuatro o cinco zonas (sin incluir las etapas de formación). Debemos mover a Paco de zona en zona, mientras el vecino se mueve al tiempo. A veces podemos distraerle con diferentes tretas (como llamar por teléfono desde el piso de abajo), otras se distrae el solo (pintando, lavando ropa, viendo la televisión…), pero debemos evitarlo a toda costa si no queremos ser golpeados y pisoteados. Además, tiene mascotas que vigilan por él, como un loro llamado Chili o un perro guardián.

El éxito de ‘Un vecino infernal’ fue tal, que en 2005 apareció para la GameCube de Nintendo y para la primera Xbox, en 2009 para Nintendo DS y en 2017 para iOS y Android. Además, en el año 2004 se lanzó una secuela oficial titulada ‘Un vecino infernal 2: De vacaciones‘ (‘Neighbours from Hell 2: On Vacation’), en la que Paco viaja a diversos lugares de mundo haciendo jugarretas a su vecino.

Todo un derroche de imaginación y jugabilidad estratosférica.

Aquel amago de Internet llamado InfoVía

El 4 de septiembre del año 1995, la compañía Telefónica lanzaba al mundo una red paralela a la ya existente Internet que se dio en llamar InfoVía. Aquella fue la forma en la que los usuarios españoles conectaban con el mundo digital por primera vez, una manera de que la empresa, haciendo uso y abuso de su monopolio, nos guiara a todos por los nuevos recovecos de una web en ciernes, bastante cutre, muy lenta y extremadamente cara.

InfoVía fue la red de redes española, una infraestructura que hacía uso del protocolo TCP/IP —sobre la propia RTC (Red Telefónica Conmutada)— para presentarnos un sucedáneo sesgado de Internet con un catálogo de sitios web bastante limitado pero suficiente para los internautas de la época. El servicio principal sólo se ofrecía a mayoristas, empresas que luego revendían la conexión a los clientes finales a precio de tarifa telefónica vía llamada local (al número especial 055) por minutos de conexión. Teleline, Arsys, Goya, Sarenet o Servicom fueron algunos de esos puntos de acceso que nos ofrecían aquellas conexiones lentas y de muy baja calidad. Pero era lo que había.

El ancho de banda de InfoVía era de 28 Kbps. El precio en aquel tiempo era de 139 pesetas por cada hora en horario normal, 109 pesetas durante el horario nocturno. Estos precios provocaron más de un quebradero de cabeza a padres y madres de adolescentes de la época que vieron engordar sus facturas telefónicas en algunos momentos de manera desorbitada. El servicio disponía de un directorio organizado por temas, y también de manera alfabética, para poder encontrar la web que necesitáramos. Disponíamos, pues, de navegación web, correo electrónico y acceso a otros protocolos varios como FTP, Telnet o un servicio de ping.

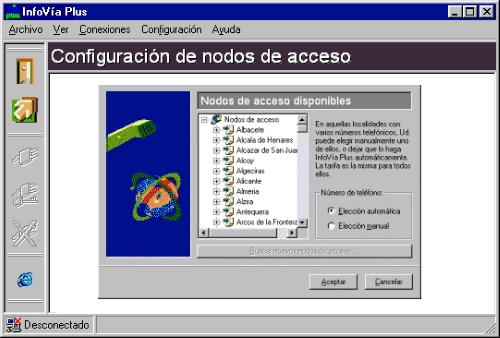

El 12 de marzo de 1998, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones libera el sector y cierra InfoVía debido a su baja calidad, dando paso a lo que llamaron InfoVía Plus, una red similar pero de prestaciones algo superiores, pues contaba ya con más de 140 nodos repartidos por todo el país, cada uno con su número telefónico específico, y doblaba el ancho de banda hasta 56 Kbps, algo que permitió el uso de módems con las normas del estándar V.90. En aquel momento, el servicio tenía ya más de 185.000 usuarios, y el hecho de la liberalización hizo surgir otras compañías en el mercado español como Retevisión, British Telecom y Euskaltel.

‘Jazz Jackrabbit’: cuando Epic Games quería una mascota como Sonic

En 1994, la Epic Games de ‘Gears of War‘ (2006) y ‘Fortnite‘ (2017) se hacía llamar Epic MegaGames. Sin embargo, tampoco era su primer nombre, pues entre 1991 y 1992 la razón social de la compañía estadounidense comenzó siendo Potomac Computer Systems (fundada originalmente por Tim Sweeney), denominación con la que sólo vio la luz un título, ‘ZZT‘ (1991), un juego tipo puzle de acción y aventura desarrollado para MS-DOS con una repercusión bastante aceptable. Ya como Epic MegaGames, la empresa se dedicó al lanzamiento de numerosos títulos en versión shareware —algo que se estilaba mucho en aquellos años—, algunos de alta trascendencia como ‘Jill of the Jungle‘ (1992) o ‘Epic Pinball‘ (1993) . Pero si hubo uno que rompió los moldes de los juegos de plataformas de la época, aquel fue ‘Jazz Jackrabbit‘ (1994).

Epic, tras un inicio de negocio muy afortunado, tenía el anhelo de llegar a triunfar como los grandes del mercado y, para tal menester, necesitaba una mascota, algo que la gente relacionara con su identidad, como Mario con la de Nintendo o Sonic con la de Sega. A la sazón, los ordenadores tipo PC se llevaban por goleada varios géneros videojueguiles como la simulación, la estrategia o el rol. Sin embargo, en el asunto de las plataformas, las consolas de la época no tenían rival (con el permiso de algunos pocos títulos).

Aunando ambas pretensiones, Epic decidió reventar el mercado de los juegos de plataformas y, aprovechando la coyuntura, hacerse con un emblema único y reconocible: una mascota con forma de verde y veloz liebre antropomorfa, armada hasta los dientes y con una badana atada en su cabeza al más puro estilo John Rambo. El juego resultó en un rotundo éxito, pero la imagen nunca llegó a ser un icono importante y recordable de y para la compañía.

‘Jazz Jackrabbit’ (diseñado por Cliff Bleszinski y desarrollado por Arjan Brussee para MS-DOS) heredaba el concepto de velocidad trepidante de los videojuegos del erizo Sonic que, hasta la época, ya tenía unos cuantos en el mercado. La rapidez convulsa del juego es impresionante, los gráficos, la música, el diseño de niveles y los distintos elementos propios del género hacen de ‘Jazz Jackrabbit’ un título brillante que engancha al jugador desde el minuto cero. Asimismo, cuenta con diferencias sustanciales con los competidores de su época que hacen de éste un juego de mecánicas diferentes y con su propia personalidad: una barra de vida que desciende en cada contacto con los enemigos, la posibilidad de recuperar esa vida, las armas de fuego y una carrera continua contra el reloj que se convierte, de facto, en el enemigo más importante de la trama.

Nuestra némesis en el juego es Devan Shell, una malvada tortuga (genial parodia de la fábula ‘La liebre y la tortuga’) que ha invadido nuestro planeta, Carrotus, y secuestrado a nuestra chica, Eva Earlong. El juego está dividido en seis episodios, cada episodio tiene tres planetas o mundos, y cada planeta consta de dos niveles (algunos planetas tienen un nivel secreto adicional) con jefe final al terminar cada uno de los episodios. Profundamente inspirado, también, en el ‘Zool: Ninja of the Nth Dimension‘ (Gremlin Graphics, 1992) para Commodore Amiga, ‘Jazz Jackrabbit’ no logró alcanzar la alta popularidad de sus competidores, pero sí adquirió cierto público fanático debido a su demente ritmo, sus gráficos avanzados y sus notorias bandas sonoras de acid jazz, tan de moda en los noventa.

El videojuego tuvo tres secuelas oficiales: ‘Jazz Jackrabbit 2’ (1998), desarrollada para Epic por Orange Games; ‘Jazz Jackrabbit 3’, un título fallido de World Tree Games que nunca se llegó a publicar porque Epic no logró conseguir un distribuidor; y ‘Jazz Jackrabbit’ (2002), desarrollado por Game Titan y publicado por Jaleco, bajo licencia de EpicGames, exclusivamente para Game Boy Advance. Ninguna de las versiones tuvo una amplia repercusión.

Como curiosidad final, comentar que ‘Jazz Jackrabbit’ fue, en España, uno de los títulos incluidos en la primera recopilación de videojuegos de la revista TIEMPO en 1997 que, en formato CD-ROM, cobraba a 395 pesetas cada uno, revista aparte. Muchos conocimos este inmenso videojuego tras aquella promoción, donde también venían grandes divertimentos digitales como ‘Duke Nukem II‘ (1993), ‘Realm of Chaos‘ (1995) o ‘Mimi & The Mites‘ (1995). Nostalgia pura y dura.