Desarrollo web para tarados intelectuales y retardados varios

Desde el Gobierno de España y su maravilloso Ministerio de Educación, y vía su inverosímil portal web TodoFP.es, planeado para promocionar y potenciar la Formación Profesional sin par en este país, nos traen, con el copatrocinio del Fondo Social Europeo y la red de centros Euroguidance, un vídeo de traca que bien podía haber revisado alguien que no fuera retrasado mental antes de publicarlo online. Paso a mostrar.

El documento visual en cuestión expone la fascinación que produce formarse en Informática y Comunicaciones en la FP española. Y es que en un momento dado aparece un cachorro digital que asegura haber estudiado Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, algo que nos llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Algo que, insisto, nos llena mucho si no fuera porque, a renglón seguido, aparece durante un breve segundo la imagen de lo que el joven está programando, sus estupendas líneas de código en el lenguaje de programación de los monos y los gatos que caminan por teclados. Paso a mostrar.

¿Desarrollando?

Menos mal que al final le mete el código superprofesional ese de [...] modificación de la consulta [...], que si no… Si esto no es de vergüenza, que baje Dios y le eche un vistazo.

Compra ya tu i-Diot 4, no lo dudes ni un momento

Directo a los primeros puestos de nuestro ranking de memes. El corto iDiots de BLR refleja a la perfección nuestro modo de vida actual, en el que nuestra felicidad se basa en cosas que no necesitamos y se rige por entidades que no controlamos. Una historia genial para autobombo de una empresa de efectos visuales que cumple a las mil maravillas con el bombo y con lo genial.

░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄ Bob is building an army.

▂▄▅█████████▅▄▃▂ ☻/ This tank & Bob are against Google+.

Il███████████████████]. /▌ Copy and Paste this all over

◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤.. / \ YouTube if you are with us.

Π

Cómo se retocaban las fotos antes de Photoshop (desde 1840 hasta los años noventa del siglo pasado, más o menos)

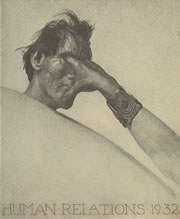

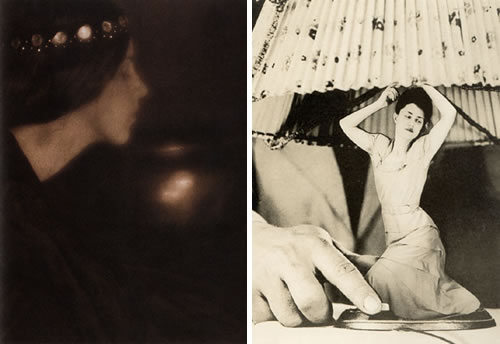

‘Human relations’ de William Mortensen (1932)

El retoque fotográfico es una técnica que permite obtener una imagen modificada a partir de otra, ya sea para lograr una mejor calidad o más realismo, o para obtener una composición totalmente diferente que distorsione la realidad. Wikipedia dixit.

‘Henri de Toulouse-Lautrec as artist and model’ de Maurice Guibert (1895)

Casi cualquier tipo de manipulación que hoy asociamos con la fotografía digital también fue parte del repetorio predigital: suavizado de arrugas en ellos, adelgazamiento de cinturas en ellas, adición y sustracción de personas o elementos en una escena, mejoras de luz y contrastes, montajes artísticos y piruetas onírico-paranoicas con el único fin de asombrar, asustar, ocultar, impresionar o entretener.

‘Man on rooftop with eleven men in formation on his shoulders’ (Anónimo, de 1930)

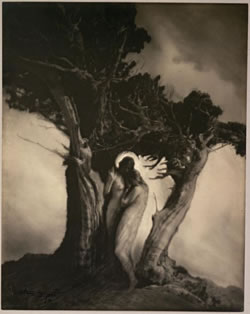

‘The heart of storm’ de Anne W. Brigman (1912)

Pero, evidentemente, antes los medios no eran los mismos que existen ahora. Hoy día, una fotografía tiene un ciclo digital completo, sin llegar en muchos casos a pasar por un soporte físico en papel. Nuestra cámara de fotos captura una instantánea que codifica automáticamente en formato binario. De ahí pasa a un equipo informático (por cable o por «el aire») donde es retocada, recortada y/o redimensionada para, al final, terminar en la mayoría de los casos en un soporte digital, casi siempre en algún recoveco de Internet. Sin embargo, antiguamente las fotos habían de ser reveladas, lo que implicaba obligatoriamente su transmisión a un formato físico. Ahí empezaba entonces el retoque.

Los métodos de retocado eran múltiples y variados, la mayoría muy imaginativos e ingeniosos. El de más baja tecnología, por así decirlo, podría haber sido el que consistía en recortar varias fotografías con una cuchilla, obteniendo diversos elementos de cada una de ellas, para luego colarlos todos juntos de tapada en una nueva composición a modo de collage realista. Con una iluminación adecuada, se saca una última fotografía al montaje, generando así el nuevo original.

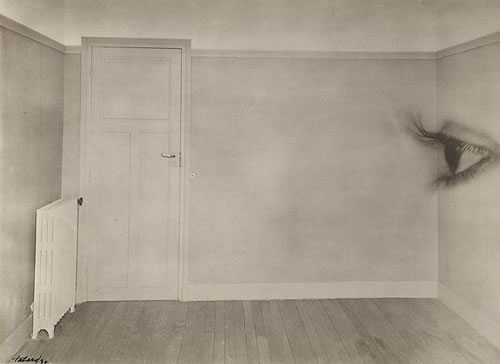

‘Room with eye’ de Maurice Tabard (1930)

Otras técnicas incluían múltiples exposiciones de un único negativo o generar una foto desde varios negativos superpuestos. Al final era cuestión de mezclar dos o más imágenes en una sola. También existía el retoque manual por medio de pincel, o aerógrafo, y tinta negra directamente sobre el negativo, recurriendo a la técnica del puntillismo, corrigiendo imperfecciones o haciendo desaparecer elementos existentes. La exposición, en el cuarto oscuro fotográfico, de ciertas partes de la fotografía a más o menos luz y la utilización de unos elementos químicos u otros por zonas, también generaban efectos interesantes, ocultando o recalcando sombras y zonas claras, mejorando la luminosidad o el brillo, oscureciendo, etcétera.

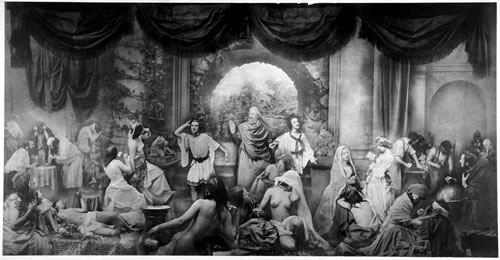

Así las cosas, lo que resulta evidente es que aquellos fotosoperos manuales eran auténticos artistas cuyos trabajos competirían muy de cerca con los montajes actuales digitalizados. Uno de los primeros experimentadores en estas lides de los que se tiene constancia fue el fotógrafo de origen sueco Oscar Rejlander, que vivió casi toda su vida en la Inglaterra victoriana. En la década de 1850, Rejlander aprendió la técnica conocida como colodión húmedo, un proceso fotográfico, a la sazón incipiente, que produce una imagen en negativo en un soporte transparente, normalmente un cristal. Mediante la combinación de docenas de estos negativos, el artista consiguió producir su montaje más famoso, el titulado ‘The two ways of life’ (‘Los dos caminos de la vida’) en 1857 (imagen siguiente). Es una alegoría muy victoriana que representa la divergencia de los caminos alternativos que supone una vida de pecado y una vida piadosa.

‘The two ways of life’ de Oscar Rejlander

Más o menos por la misma época (1858), otro fotógrafo inglés, Henry Peach Robinson, utilizaba la técnica de impresión combinada para crear su obra ‘Fading Away’ (‘Debilitarse’). Este procedimiento consiste en el uso de dos o varios negativos fotográficos en conjunción con otro de fondo para generar una sola imagen en positivo. Algo similar a la técnica de doble negativo para fotografiar paisajes, pero más complicado y trabajoso. ‘Fading Away’ (a continuación) representa una macabra escena victoriana de un lecho de muerte. Robinson tuvo que dejar de hacer fotografías y cerrar su estudio cuando contaba sólo con 34 años; la exposición prolongada a productos químicos fotográficos muy tóxicos había arruinado su salud.

‘Fading away’ de Henry Peach Robinson

Entre 1885 y 1915, el movimiento fotográfico conocido como Pictorialismo capturaba la imaginación del público. Los pictorialistas creían que la única buena fotografía era aquella que había sido manipulada, propugnando así sus pretensiones altamente artísticas. En aquella época se alteró y se retocó cada foto mediante la reducción o eliminación de enfoque nítido, la impresión en colores distintos al blanco y negro, o la adición de elementos extraños a las imágenes, como pinceladas. La fotografía de George Seeley, ‘The black bowl’ (‘El llanto negro’), de 1907, es un buen ejemplo de una imagen manipulada pictorialista. Asimismo, por su lado, la obra titulada ‘Artículos eléctricos para el hogar’ (1949), primer fotomontaje, onírico y surrealista, de la serie ‘Sueños’ de Grete Stern, diseñadora y fotógrafa alemana radicada en Argentina, se enclava ya en el movimiento modernista, que no comulgaba con las tesis de los pictorialistas, pero no por ello obviaba las manipulaciones más evidentes. (Fotos siguientes, las comentadas).

‘The black bowl’ (George Seeley) y ‘Artículos eléctricos para el hogar’ (Grete Stern)

‘Le violon d’Ingres’ de Man Ray

En la década de los años treinta, otro fotógrafo modernista, el famoso artista estadounidense conocido como Man Ray, estaba viviendo en una buhardilla, que era a la vez su estudio, en París. Era el fotógrafo y el artista arquetípico de la época, siempre deambulando por ahí con los escritores de la Generación Perdida como Ernest Hemingway, con artistas surrealistas como Salvador Dalí y con periodistas fotográficos como Robert Capa. Las mujeres era uno de sus temas favoritos, y, tal vez por eso, su fotografía más famosa y más copiada es ‘Le violon d ‘Ingres’ (‘El violín de Ingres’), que se puede contemplar a la derecha. Este montaje es una parodia de los retratos de damas que hacía el pintor Jean-Auguste Ingres. En él aparece el torso desnudo de la cantante de cabaré Kiki de Montparnasse, presentada como un instrumento musical, con los agujeros de sonido de violín en forma de efe minúscula en su espalda.

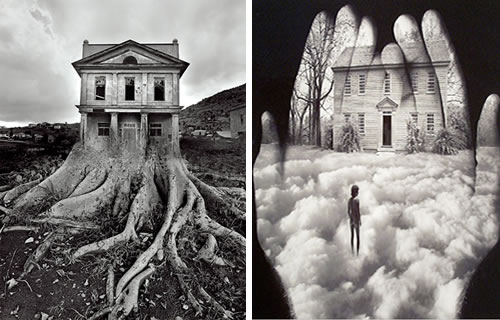

Hoy día, fotógrafos como Jerry Uelsmann se han convertido en la imagen analógica de los antiguos retoques en la actualidad. Uelsmann sigue siendo un trabajador de cuarto oscuro con increíbles habilidades, conocido sobre todo por sus montajes en blanco y negro, asombrosamente realistas para las antiguas técnicas que utiliza, y de carácter profundamente imaginativo y onírico.

Fotografías de Jerry Uelsmann

Entre octubre de 2012 y enero de 2013, el The Metropolitan Museum of Art de Nueva York acogía una grandiosa exposición de fotografías, que fueron retocadas entre 1840 y 1990; una exposición que se dio en llamar ‘Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop’ (algo así como ‘Falsifícalo: Fotografía manipulada antes de Photoshop’). Más de doscientas imágenes en las que las técnicas manuales reemplazaron a los ordenadores, y que todavía se pueden visualizar desde la web correspondiente, con comentarios aclaratorios en cada una de ellas.

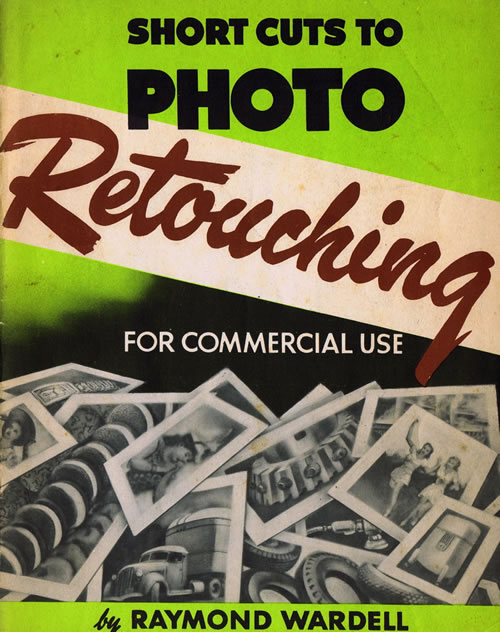

Para finalizar, comentar un par de cosillas muy interesantes. Primero, un libro de 1946 titulado ‘Short cuts to photo retouching’ (‘Atajos para el retoque fotográfico’). Un manual, friki a más no poder, en el que vienen trucos, detalles y ejemplos para la edición fotográfica de la época. Se puede ver una reseña del libro en el blog CreativePro. Imprescindible no perdérselo.

Portada del libro ‘Short cut to photo retouching’

Y segundo, y ya termino, proponer la visualización del vídeo siguiente. Un pequeño documental ruso de 1987 en el que se muestra cómo se retocaban las fotos por esa época. Atención especial al escáner de pedales, el ordenata de pedales, el monitor de pedales y el software de pedales. Más pedales que una bicicleta, vaya.

Cacharros antiguos: El Mark-8 de ‘hágalo usted mismo’

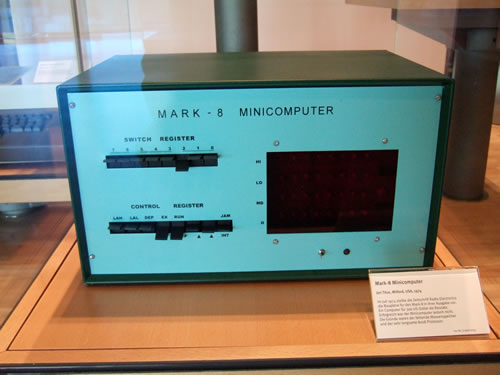

Mark-8

La mítica revista estadounidense Radio-Electronics fue una publicación muy geek del siglo pasado que se mantuvo en los quioscos, bajo distintos nombres, desde el año 1929 hasta el reciente 2003. En ella se sucedieron multitud de artículos impresionantes sobre audio, vídeo, radio, televisión y, en general, sobre electrónica de la época, incluyendo en su momento, como no, joyas incunables de la incipiente tecnología informática de esa circunstancia temporal.

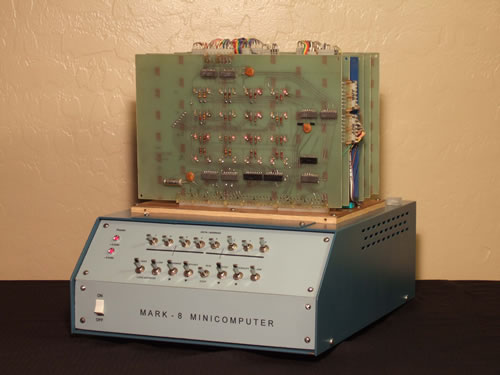

Reconstrucción actual de un Mark-8

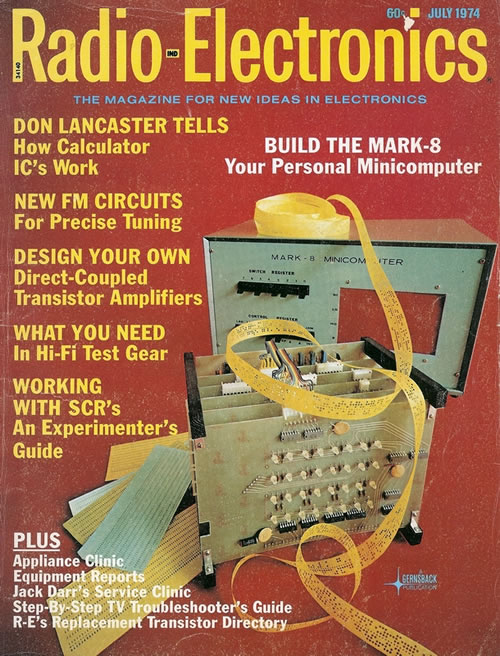

En lo que al mundo computacional se refiere, el magacín marcó dos hitos históricos: uno de ellos en septiembre de 1973, cuando publicó los esquemas de construcción de lo que dieron en llamar el TV Typewriter, y otro en julio de 1974, momento en el que apareció entre sus páginas el diseño de un microcomputador muy curioso conocido como Mark-8.

Con el titular en cubierta «BUILD THE MARK-8. Your Personal Minicomputer.» (en la imagen que sigue se puede ver aquella portada), Radio-Electronics presentaba el diseño de un microordenador de 8 bits, basado en la CPU 8008 de Intel, diseñado por un estudiante licenciado en el Virginia Tech de Blacksburg (Virginia), llamado Jonathan Titus, como parte de su doctorado. Con 256 bytes de RAM y sin ROM, el Mark-8 debía ser programado cada vez que se encendía el sistema mediante un procedimiento de interruptores tipo switch y atendiendo a las lucecitas rojas de un panel, ya que carecía de teclado y de monitor, así como de otro tipo de periférico más amigable. (Tampoco tenía caja, ni fuente de alimentación, ni sistema de guardado en disco o cinta).

Portada de Radio-Electronics donde aparece el Mark-8

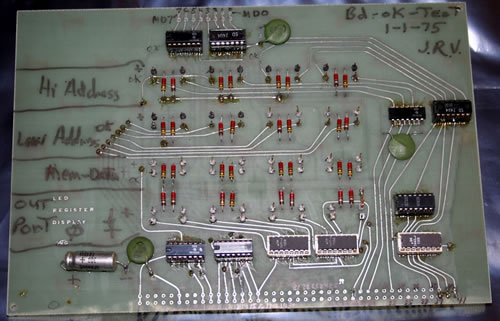

En su pantalla LED incluía 4 filas de 8 diodos cada una. Las dos filas superiores mostraban el bus de direcciones (14 leds) y el estado del ciclo del procesador (2 leds). La tercera fila definía un conjunto de datos de memoria de 8 bits, y la cuarta el valor de 8 bits disponibles desde el puerto 0 (cero) de salida (siguiente imagen).

Y es que el Mark-8 fue concebido como un proyecto do-it-yourself, o «hágalo usted mismo», para Radio-Electronics. La revista ofrecía un pequeño manual de instrucciones de 48 páginas por 5,50 dólares americanos de la época, escrito por el propio Titus, que contenía todos los diagramas de las diversas tarjetas de circuitos integrados del aparato y las descripciones del proyecto de construcción o montaje. Por 47,50 $ adicionales, y si no querías buscarte la vida por ahí y volverte loco, se podía pedir a la revista la placa base, que fabricaba una empresa con sede en Englewood (Nueva Jersey) y con la que se llegó a un acuerdo de suministro. También, y por 250 $ más, se podía adquirir todo el conjunto de componentes restantes, microprocesador y otras placas incluidos. Con todo en casa, sólo había que ponerse a montar.

Placa de leds del Mark-8

Alrededor de 7.500 electrofrikis fanáticos pidieron el folleto de montaje, y cerca de 400 de ellos el kit completo de piezas o la placa principal. Sin embargo, muy pocos aficionados tuvieron éxito con el montaje. Lo que parecía un «móntalo fácil en tu casita» resultó ser un proyecto largo y bastante complejo, lleno de enredos electrónicos, dificultades, obstáculos e impedimentos sólo franqueables por profesionales. Como proyecto era muy bonito, pero materializarlo fue todo un fiasco.

Otra construcción de un Mark-8

El Mark-8, pues, representó todo un fracaso de construcción, pero a los editores de Radio-Electronics les gustó tanto la experiencia que maduraron la idea de volverla a repetir más adelante con un nuevo equipo informático más fácil de ensamblar y más rentable económicamente. Sólo seis meses después presentaron el Altair 8800, un microordenador de MITS basado en la CPU Intel 8080. Los diseñadores terminaron vendiendo diez veces más kits de montaje de lo que esperaban. Pero eso ya es otra historia.

NOTA: Todas las especificaciones y componentes del Mark-8 en The Vintage Computer.