Copos de nieve youtuberos y hielo googlero en tu pantalla

Dulce Navidad 2.0

Lo más gracioso del asunto es que, al poco de comenzar a nevar, la pantalla de nuestro monitor se comienza a helar y, en el momento en el que ya apenas se ve nada del contenido, el botón de búsqueda de Google se convierte en un acertado y divertido botón de ‘Defrost’ (descongelar, en inglés).

Nieve en Google

YouTube, que siente envidia sana de Google (lo de envidia sana léase con retintín), se suma hoy al proyecto añadiendo más copos de nieve a sus vídeos. El cursor que marca el tiempo de reproducción se ha convertido directamente en un blanco copo. Pero, además, en la parte inferior derecha, junto a los selectores de resolución y tamaño de reproducción, aparece otro pequeño copito blanco que, al hacer clic sobre él, se transforma en colorado y da paso a una gran nevada sobre el vídeo en cuestión.

Nieve en YouTube

Estos copos, asimismo, son parcialmente interactivos pues, al pasar el cursor del ratón sobre ellos, se alejan de este a una velocidad directamente proporcional a algo que no he podido determinar, pues en cada copo es diferente, aunque no sé bien por qué. También, son copos que se acumulan en el inferior, llegando a completar una buena y tupida nevada en varios minutos; tapando el vídeo, por supuesto.

Dos iniciativas excepcionales para los que nos pirramos por la Navidad y todo lo que estas fechan conllevan. Y yo que he sido incapaz ningún año de poner siquiera un bufandita a Gamberra, nuestra tortuguita logotipera. Que vago soy, jesusmariayjosé.

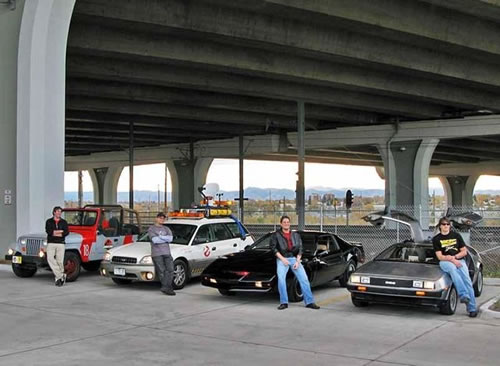

Cuatro coches juntos, pero no cuatro coches cualesquiera

El mundo del friquismo desaforado, el cosplay descontrolado y el lado geek más desenfrenado están de moda o, cómo dirían los cursis recursis, está de lo más in. El tuning automovilístico está pasado de fecha, pues ahora lo que se lleva es el friqui-tuning, la modificación extrema de coches que pretenden semejarse a vehículos de la cultura televisiva o peliculera más fanática. Para muestra un botón (visiónese la imagen subsecuente).

Cuatro coches friquis

Cuatro coches modificados por apasionados incontrolados que deberían estar en la cárcel (ellos, los modificadores) y en un museo (ellos, los modificados). A saber, de izquierda a derecha: el Jeep de ‘Parque Jurásico’ (‘Jurassic Park’), el Subaru de ‘Los Cazafantasmas’ (‘Ghostbusters’), el Pontiac de ‘El coche fantástico’ (‘Knight Rider’) y el DeLorean de ‘Regreso al futuro’ (‘Back to the Future’).

Comencemos por el principio y, cuando lleguemos al final, nos paramos. El Jeep Wrangler, conocido como Pendenciero en su primera generación (modelo YJ), fue el icono automovilístico utilizado por Steven Spielberg para su primera película de dinosaurios resucitados. Construido por Chrysler en Brampton, Ontario (Canadá) hasta 1992, y hoy en Toledo, Ohio (EEUU), fue el sustituto del famoso Jeep militar modelo CJ, el vehículo utilizado por el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y que más películas bélicas ha protagonizado.

Jeep jurásico

Este pedazo de coche, a prueba de tiranosaurios, fue modificado por un tipo de Colorado (EEUU) con mucho tiempo libre y algo de dinero ahorrado. Compró un jeep averiado por 4.000 dólares y tardó dos años en convertirlo en jurásico. Prácticamente todo en el coche es nuevo: el parabrisas, las llantas, los neumáticos, la jaula antivuelco, los asientos, los parachoques, los espejos, los faros, etcétera. Un trabajo de chinos con un resultado feroz.

El segundo de los vehículos es el conocido como Subaru Ecto-1, por aquello de los ectoplasmas (y del nombre del coche de la peli, claro). En realidad es un Subaru Outback del año 2003 que crearon los dueños de un negocio en un centro comercial para promocionarlo el día del desfile de San Patricio.

Subaru ectoplásmico

Sus autores aseguran que toda la parte gráfica del coche les costó alrededor de 200 dólares y que invirtieron 430 en la parte tecnológica superior, barras de luces incluidas. Lo curioso es que el coche de la película no era un Subaru, ni muchísimo menos, sino un Cadillac Miller-Meteor, una extraña mezcla de station wagon, coche fúnebre y ambulancia que, por cierto, estuvo a la venta (el original) en eBay hace algunos años; se vendió por un precio de casi 33.000 euros. Supongo que encontrar un Cadillac así para el tuning resultaba mucho más caro que utilizar el Subaru de tu cuñado. Evidente.

El tercer coche (segundo por la derecha) es KITT, el protagonista motorizado de la famosa serie de televisión ochentera. Es un Pontiac Firebird del año 1982 al que sólo cambiaron la parte frontal y el interior. Fue un automóvil deportivo que la marca estadounidense construyó para que su empresa matriz, General Motors, no perdiera el mercado de los deportivos de la época. Debe su nombre a un dios de la India que simbolizaba la acción, el poder, la belleza y la juventud.

No sabemos exactamente quién es su artífice, porque réplicas friquis de KITT hay cientos por el mundo. Para muestra la siguiente imagen, que se corresponde con una concentración de copias del Knight Rider celebrada en Benidorm (España) en el año 2006. A la concentración asistieron numerosos Pontiac Firebird de la 3ª generación pero, sin duda, los más espectaculares fueron las dos réplicas de KITT, ambas de España.

Concentración de KITT (Vía ELCOCHEFANTASTIO.net)

Y por último, no por ellos menos importante, el gran DeLorean construido por el Doctor Emmett L. Brown, ‘Doc’ para los amigos. El DeLorean DMC-12 fue un automóvil deportivo fabricado por DeLorean Motor Company (DMC) entre 1981 y 1982 y, además, fue el único modelo que se realizó. Famoso por sus puertas de ala de gaviota y su carrocería de acero inoxidable, la película lo lanzó al estrellato y lo convirtió en un objeto de culto.

Pontiac atemporal

El DeLorian de la foto de los cuatro coches es un DeLorean, sin más. No tiene condensador de fluzo (flux capacitor) ni, por supuesto, puede viajar en el tiempo.

NOTA MENTAL: Algún día tenemos que hablar del error de traducción en la película española que llevó a llamar «condensador de fluzo» a lo que debería haber sido «condensador de fujo».

En fin, Serafín, que los cuatro coches son una auténtica pasada. Pero si tuviera que decidirme por uno, porque alguno de sus dueños decide regalármelo (que todo puede ser), sin dudarlo me quedaría con el DeLorean. No sé, es el que más me gusta. Libertad plena a los comentaristas para escoger coche.

Aunque, antes de terminar, no deberíamos olvidarnos de otros vehículos de culto friqui que también andan por ahí pero que, al no estar en esta fotografía, comentaremos sólo de pasada. Quien me va a negar el indiscutible objeto de culto que puede representar la furgoneta de ‘El equipo A’ (‘The A-team’), los distintos coches de Batman a lo largo de su historia de ficción, la camioneta The Mistery Machine de la serie ‘Scooby-Doo’, la moto de ‘El Halcón Callejero’ (‘Street Hawk’), el helicóptero de ‘El trueno azul’ (‘Blue Thunder’) o la increíble Coñoneta (Pussy Wagon) de ‘Kill Bill’. Sin olvidarnos, faltaría más, del Canyonero de Los Simpson (‘The Simpsons’).

Por cierto, existe una página web llamada IMCDB (Internet Movie Car Database) que recopila, por marca y modelo, todos los coches aparecidos en todas las películas. La verdad es que es muy interesante.

Sin más. Se acabó.

teknoPLOF! INTO alt-tab #1

teknoPLOF! INTO alt-tab

Me decidí a enviarle un correo ofreciéndole mi colaboración, y enseguida me aceptó en su morada, sin pensárselo dos veces. Y por ello estoy agradecido. Por lo tanto, ahora podréis seguir a este humilde bloguero también desde sus contribuciones en alt-tab, ese gran weblog que he recomendado en infinidad de ocasiones y recomendaré hasta la extenuación.

Mi primera entrada de conexión hispanoamericana está ya en línea. Trata de un elemento retrotecnológico muy curioso y codiciado, el teatrófono. Pero, ¿qué es un teatrófono? Pues lee, lee: http://alt-tab.com.ar/un-invento-adelantado-a-su-epoca-el-teatrofono/

Pomplamoose es un grupo indie friqui de esos que nos gustan tanto por aquí

El dúo de marras

La pareja de músicos se juntó hace algo más de tres años, en junio de 2008, y reventó las listas de éxitos interneteras, consiguiendo en sólo un año vender más de 100.000 canciones vía E-junkie y, también, iTunes. Su canal youtubero cuenta con casi 330.000 suscriptores a día de ahora mismo. Como instrumentistas son tremendos, la voz de ella es inmejorable y los vídeos tienen una edición impecable.

Pomplamoose se enmarca a sí mismo en el campo musical independiente y alternativo, contando con un buen puñado de temas que hacen las delicias de los aficionados más exigentes. Sin embargo, lo que nos llama la atención en teknoPLOF! es ese lado más friqui de su música, el lado de los cover, o versiones de temas de otros autores, que nos transportan automáticamente al universo paralelo del fanatismo extravagante que representa todo lo considerado como freak.

Hay versiones para todos los gustos, desde Lady Gaga a Aerosmith, pero aquí nos han enamorado profundamente dos. El siguiente vídeo se corresponde con la primera de ellas, un estupendo cover del tema «Mister Sandman«, la canción popularizada en 1954 por el cuarteto femenino The Chordettes y que a mí, particularmente, cada vez que la escucho me viene a la mente nada más y nada menos que Marty McFly entrando en la cafetería del Hill Valley de 1955, en la primera entrega de ‘Regreso al futuro‘. Y el que tenga más de treinta y menos de cuarenta y no sienta lo mismo, es que no ha vivido su infancia con rigor friqui. Por cierto, en este vídeo colabora el también artista indie Ryan Lerman.

Mister Sandman

El segundo tema es más geek que otra cosa (vídeo siguiente): es la versión inigualable del soniquete del afamado videojuego ‘Angry Birds‘. Un vídeo de manufactura impoluta con el que disfrutas, te ríes y alucinas con lo bien realizado y sonorizado que está. Los lectores habituales de este blog recordarán otro cover del tema de este juego que ya publicamos, en el que se decía que aquel era magistral e impresionante y… ¡paparruchas! Retiro todo lo dicho y me quedo con este hasta el infinito y más allá.

Angry Birds

El nombre de Pomplamoose deriva de la palabra francesa pamplemousse, que no significa otra cosa que «pomelo»; pomplamoose viene a ser la aproximación fonética inglesa de la pronunciación francesa de ese término. El sabor del pomelo es muy particular y desconcierta a mucha gente que lo prueba, que se encuentra con un gusto menos dulce que el de la naranja, menos ácido que el del limón y algo amargo. Pomplamoose es un pomelo dulce como el almíbar con ese toque ácido inconfundible y exquisito de la lima gallega. Menuda gilipollez de frase que acabo de escribir, pero cualquiera relaciona el nombre del grupo con los pomelos de los cojones.

Ver y disfrutar. Sin más.

La termodinámica de un botijo

Con ustedes, el botijo

Consiste en un recipiente de arcilla o barro poroso, de formas redondeadas y base comúnmente circular, que posee un asa de agarre y dos aberturas, una más ancha para echar el agua (boca) y otra más estrecha para beber (pitorro o pitón), inclinándolo por encima de la boca.

La procedencia etimológica de su nombre es romana, concretamente del término del latín tardío buttis (odre). De este mismo derivan también «bota» (la de beber), «botija» y, finalmente, «botella».

El botijo tiene la particular cualidad de enfriar físicamente el agua que contiene aun en los climas más cálidos, ya que puede llegar a reducir su temperatura interior hasta 10 grados en condiciones óptimas. Pero, ¿cómo demonios funciona un botijo? ¿Es posible que algo tan antiguo siga las leyes de la termodinámica? Pues sí, mire usted.

El mecanismo de enfriamiento es tan sencillo como compleja es su formulación matemática. El agua contenida en un botijo, al ser éste de un material poroso, se filtra hacia la superficie exterior donde, por efecto de las altas temperaturas, se evapora. Este cambio de estado líquido a gaseoso necesita de energía calorífica, y parte de esta energía se extrae de la propia masa de agua contenida en el interior, disminuyendo su temperatura. Ni más ni menos.

La teoría cinética nos permite interpretar también el fenómeno de refrigeración por evaporación desde el punto de vista microscópico o molecular. Así, nos encontramos con que las partículas de un sólido, líquido o gas se están moviendo o agitando continuamente. La temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas:mayor velocidad de éstas implica mayor temperatura, y viceversa. En un líquido las partículas se mueven deslizándose unas sobre otras, las más veloces se acercan a la superficie libre del líquido y, si tienen energía suficiente, pueden escapar de él, produciéndose la evaporación. Este cambio de estado (de líquido a vapor) provoca un enfriamiento del sistema, ya que, precisamente, desaparecen las partículas más energéticas.

El grado de enfriamiento depende de varios factores, fundamentalmente del agua que contenga el botijo y de las condiciones ambientales. Estas últimas deben implicar un clima cálido pero seco, es por ello que en la zona norte de España no tuviera tanta repecursión la utilización del botijo, porque la humedad ambiental dificulta la evaporación y, por lo tanto, la refrigeración del líquido elemento. El botijo, pues, es un elemento típico de la cultura española sobre todo en el tercio sur de la península (Extremadura, La Mancha, Levante y Andalucía). Sin embargo, difícilmente nos encontraremos una región o comarca que no tenga su botijo.

Asimismo, como hemos comentado, el material utilizado para la fabricación del botijo ha de ser poroso, por aquello de que el agua pueda filtrarse desde el interior hacia el exterior. Por tanto, los botijos esmaltados, lacados o pintados que hoy se utilizan como motivos ornamentales pierden sus capacidades refrescantes en cuanto son decorados.

Por el mismo efecto físico, las cantimploras metálicas de montañeros y exploradores enfrían el agua que llevan dentro. En este caso, el material en el que están fabricadas no es poroso, por lo que se les añade un abrigo o forro de fieltro que ha de ser humedecido convenientemente. El agua con el que se moja la tela se evapora de la misma manera que la de un botijo tradicional, utilizando parte de la energía calorífica del líquido que contiene la cantimplora para convertirse en vapor, refrigerando así el contenido.

En realidad es un fenómeno que existe desde que el mundo es mundo, y que está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Nuestro propio mecanismo de refrigeración natural funciona de la misma manera, pues miles de gotitas de sudor (generadas por nuestras glándulas sudoríparas ecrinas de todo el cuerpo y enviadas hacia los poros de la piel) nos perlan de agua que, en el proceso de vaporización cuando la temperatura exterior es alta, utilizan nuestro propio calor como energía para evaporarse, rebajando nuestros grados corporales. ¿Qué cosas, eh?

Pero lo más curioso del tema es que, en el año 1990, un profesor de Química en la Escuela Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, el señor Gabriel Pinto, se empeñó en parametrizar en una ecuación matemática todas las variables y factores que influyen en el mecanismo refrigerador del botijo. Pinto desarrolló un modelo matemático que iba ajustando mediante datos experimentales. Había considerado multitud de factores, empero, existía algo que seguía sin cuadrar: las ecuaciones le conferían al botijo una capacidad ilimitada de enfriar.

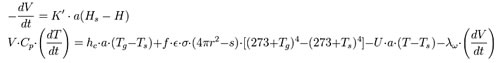

Fue entonces cuando otro profesor de Química, José Ignacio Zubizarreta, aportó el detalle que faltaba, algo que Pinto había pasado por alto: el calor de radiación que aporta el aire que se encuentra en el interior del recipiente. La fórmula estaba terminada. En 1995, ambos profesores publicaron en la revista americana Chemical Engineering Education (en su número 29) el artículo titulado An ancient method for cooling water explained by means of mass and heat transfer. El resultado fue un par de ecuaciones diferenciales que relacionaban todos los parámetros; las que se pueden observar en la imagen siguiente.

Las ecuaciones del botijo; ahí es nada

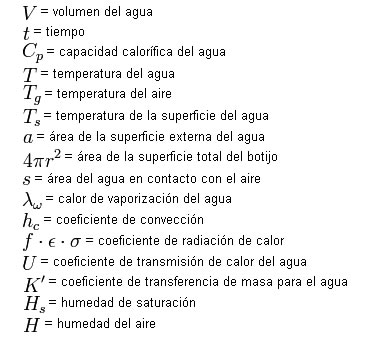

Donde:

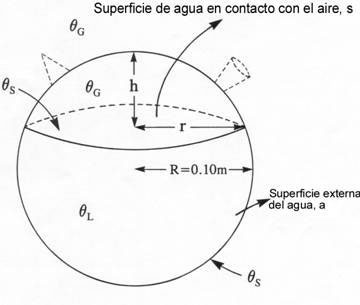

Suponiendo un botijo con geometría esférica perfecta, el siguiente esquema puede ayudar a comprender las ecuaciones.

Gráfico botijero

De ahora en adelante, siempre habremos de mirar a los botijos con otros ojos. Y con esto termino, y aludo a otra entrada de este blog que remata la afirmación aquella de que la física de los instrumentos modernos, la química de los seres vivos o la mecánica de los aparatos actuales siempre estuvieron ahí, esperando a que alguien los repitiera artificialmente y los plasmará en un papel. Nada nuevo bajo el sol.