Un búnker antinuclear sólo para gente VIP

Búnker de The Greenbrier

Ocupa más de 2.600 hectáreas en las montañas de Allegheny, y provee a sus inquilinos de todo tipo de servicios ostentosos, desde campos de golf hasta pesca con mosca; tiene hasta una clínica privada propia. Es el tipo de hotel que da la bienvenida a reyes, presidentes, jeques, primeros ministros y otros dignatarios.

Hotel The Greenbrier

Pero The Greenbrier alberga un secreto más, y es que también fue el lugar elegido, durante la Guerra Fría, para albergar a todo el Congreso de los Estados Unidos en el caso de una guerra nuclear. ¿Pero dónde? Pues en un refugio subterráneo bajo el hotel, un enorme búnker de 10.455 m2 preparado para alojar a más de 1.100 personas.

La construcción de este mastodonte antinuclear comenzó en 1958, bajo el mandato de Eisenhower, y terminó en 1961, justo cuando Kennedy llegó al poder. En aquella época, la construcción, a 219 metros por debajo de la tierra, permanecía clasificada como alto secreto de estado. Durante 30 años fue una instalación activa de comunicaciones y estaba mantenida por la empresa Forsythe Associates, contratada por el gobierno.

Habitación del refugio

Cuenta con cuatro entradas con puertas de 30 toneladas, una cámara de descontaminación, 18 dormitorios, una planta energética propia, tanques de agua y combustible diésel, zona de comunicaciones, 12 camas de hospital, laboratorio, farmacia, UCI, cafetería, salas de reuniones y estudio de televisión, entre otros muchos servicios.

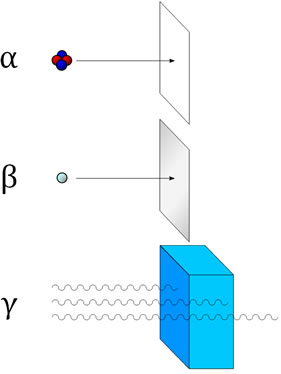

Una explosión nuclear genera varios efectos: una enorme bola de fuego, un pulso electromagnético capaz de noquear aparatos eléctricos, vientos huracanados y enormes cambios en la presión del aire. Asimismo, también produce cantidades ingentes de radiación, principalmente de cuatro maneras o formas: neutrones, partículas alfa, radiación beta y rayos gamma. El mayor riesgo de la radiación para la salud proviene, sobre todo, de los neutrones. Son los neutrones los que realmente mantienen la explosión nuclear en marcha, chocando con los átomos de uranio (o plutonio) y haciendo que se dividan y liberen energía (y más neutrones).

Entrada al búnker

Algunos de los neutrones chocan con otros tipos de átomos, como los del aire o los de la tierra del suelo, convirtiéndolos en radiactivos. Estos nuevos átomos radiactivos son elevados hacia el cielo por la explosión y, posteriormente, caen en forma de lluvia radiactiva. Esta fatal lluvia es una de las principales razones por las que se construye un búnker nuclear como el de The Greenbrier, sobre todo porque este complejo no está diseñado para soportar un impacto directo de un arma nuclear.

Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética con una longitud de onda muy corta, muy difícil de detener. Tienen mucha energía y entran fácilmente dentro del cuerpo, donde pueden causar serios daños en el ADN de los seres vivos con desenlaces fatales como cánceres muy agresivos o enfermedades hereditarias. La protección contra la radiación gamma requiere muchos centímetros de plomo o varios metros de hormigón. Este tipo de rayos también puede recorrer grandes distancias a través del aire.

Central energética

Por suerte, los otros dos tipos de radiación son mucho más fáciles de desviar. La radiación beta (electrones de alta energía) se puede detener incluso con una fina hoja de metal. La radiación alfa (núcleos de helio) puede ser detenida por la propia piel o, también, por una simple hoja de papel.

Grados de detención

Cuando comenzaron las obras del refugio de The Greenbrier, el secretismo llevó a decir a la empresa constructora que aquello se trataba de una nueva ala del hotel que albergaría la clínica. Se dijo que esta nueva ala necesitaba de unos cimientos muy hondos debido a la calidad del terreno, por lo que se obligó a excavar profundamente. El búnker estuvo activo hasta 1992, cuando un artículo periodístico reveló su preciado secreto.

Durante 30 años el mantenimiento del complejo fue contratado a la empresa fantasma antes comentada (Forsythe Associates), que se encargaba de tenerlo todo a punto para recibir a sus más de 1.000 ocupantes con un preaviso de sólo cuatro horas. A la llegada al búnker, los miembros del Congreso habrían de desnudarse, pasar por la sala de descontaminación para ducharse y ponerse la ropa nueva que se les proporcionara en el sitio. Entonces, se cerrarían las enormes puertas, y el búnker estaría preparado para ser autónomo durante meses, con luz, generadores diésel, agua, comida y aire limpio filtrado.

Sala de reuniones

Parte del refugio fue utilizado para reuniones privadas de los clientes VIP del hotel, los cuales nunca supieron que se encontraban en habitaciones preparadas para sellarse herméticamente en cuestión de segundos. El búnker de The Greenbrier entró en funcionamiento real una sola vez en la historia, durante la Crisis de los misiles de Cuba. Se preparó para recibir a los ocupantes, y cientos de documentos históricos fueron transportados allí para el almacenamiento en su extensa bóveda, por si acaso.

Enfermería

Hoy día es un complejo abierto al público para visitas de ocio, y todos los turistas coinciden en asegurar que la zona más espeluznante del búnker es la incineradora, preparada para deshacerse de los cuerpos de aquellos inquilinos que fallecieran en su interior.

The Day We Fight Back (11 de febrero de 2014)

The Day We Fight Back

https://thedaywefightback.org/international/

Más información

http://alt1040.com/2014/02/nsa-protesta-internet

En Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/The_day_we_fight_back

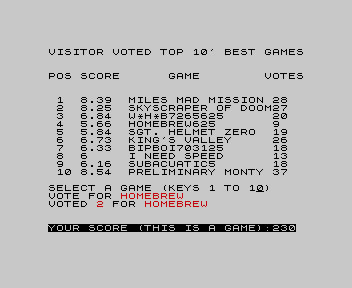

Los peores juegos para Spectrum del mundo mundial (y de más allá, si me apuras): CSS Crap Games Competition

CSSCGC 19 (2014)

Pero la CSSCGC sólo está dedicada a nuestro querido «gomas» y a sus hermanos, pues tiene sus orígenes en el grupo de noticias de Usenet llamado comp.sys.sinclair. Para los que no vivieron aquella época de threads, flames, trolls y Meow Wars, digamos que esto era algo sí como un foro de los de hoy día, pero mucho más rudimentario y con muchos más hijos de puta sueltos. La rama principal comp.* hace referencia al mundo de la informática, de la computación; las ramas sys.sinclair a sistemas, por un lado, y al tema de los cacharros de Sinclair, por el otro.

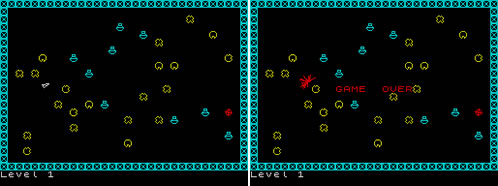

‘Advanced Space Scarper Simulator’ (Steve McCrea)

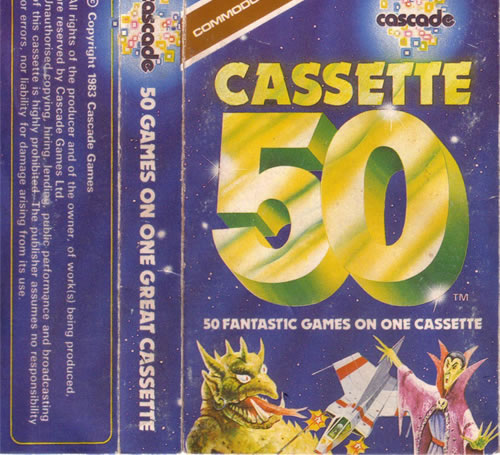

En la época en la que blandíamos nuestros flamebaits para batirnos a sangre y acero sobre las explanadas de los newsgroups, a alguien de este grupo sinclairiano se le ocurrió la brillante idea de recopilar los peores juegos, los juegos más mierdosos (crap games), injugables, chapuceros, birriosos, casposos y asquerosos; los bodrios del panorama de la época, vaya. Quizás lo hizo, quien lo hiciera, basándose o teniendo como referente a la archiconocida recopilación de 1983 titulada ‘Cassette 50‘ (de Cascade Games Ltd.), un compendio de videojuegos cutres que pronto pasó a conocerse como el primer shovelware de la historia, un término despectivo de la jerga informática que se refiere al software que destaca más por la cantidad que por la calidad o utilidad.

Cassette 50

Quizás, también, el artífice se apoyó en la sección ‘Crap Game Corner’ de la revista Your Sinclair (1986-1993), comandada en aquel entonces por Rich Pelley, que tenía que soportar el arduo trabajo de cribar títulos espectrumeros de entre los miles que recibía semanalmente de novatos incapaces de la programación y cerriles en ciernes del desarrollo informático.

Sea como fuere, desde el grupo comp.sys.sinclair se alentó a la recopilación de mierdas en lata de ocio digital de los ordenadores Sinclair, y aquello se fue convirtiendo poco a poco en competición tecnológica de programación que ha llegado hasta nuestros días. Con dos cojones. En el año 2010 se presentaron un total de 785 proyectos, lo que demuestra que el interés por el concurso no es baladí. Este año, como decimos, se celebra la CSSCGC 19. El plazo de presentación de videojuegos comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por lo que hay tiempo de sobra para generar un juego, el peor juego, a poder ser.

En cada CSSCGC hay un juez/organizador. La estructura del concurso, así como el reglamento, es un poco caótica e improvisada. La persona que durante un año se encarga del asunto propone sus normas y las expone en la web que para cada evento se diseña. En general, el objetivo es crear juegos de muy baja calidad que reproduzcan, de manera más o menos fiel, el feo aspecto y la poca jugabilidad de aquellos cincuenta títulos del ‘Cassette 50’ original. En cada entrega, muchos concursantes procuran parodiar o satirizar aquellos videojuegos inmundos, llevando muchos de ellos en su título el palabro «simulador», aludiendo claramente a los antiguos juegos de Codemasters (a la sazón Code Masters) que, a menudo, eran simuladores de algo completamente mundano o, por el contrario, de algo cuyos límites iban mucho más allá de los sistemas de 8 bits.

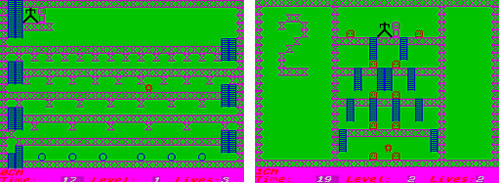

‘Dongee Con’ (Yoshiatom)

Desde la creación de la CSSCGC, la competición ha estado dominada sobre todo por participantes anglosajones, de los anglosajones del Reino Unidos, no de los otros. Esto fue cambiando poco a poco, acogiendo cada vez nuevas nacionalidades, sobre todo argentinos, españoles, italianos y rusos. En el año 2008, los conocidos retrodesarrolladores españoles (famosos por su Churrera) The Mojon Twins fueron los vencedores del evento con su ‘Simulador de la Primera Comunión‘ (tiene huevos la cosa), una suerte de castaña tecnológica que utiliza las tecnologías visuales más punteras y una sola tecla de manejo, la barra espaciadora, que, como ellos mismos apuntan, «consiste en un novedoso sistema de control que adapta las acciones del juego al teclado dependiendo del contexto y del nivel en el que nos encontremos». ¡Vaya tela!

‘Simulador de la Primera Comunión’ (The Mojon Twins)

Los programas, normalmente, se presentan en el BASIC interpretado del Spectrum, para que todavía sean más infectos, lentos y patéticos, dejando de aprovechar a propósito todas las características de hardware del aparato. Sin embargo, tampoco es extraño que se envíen juegos en el código máquina del Z80, en BASIC compilado, en Small-C (mediante el compilador cruzado Z88DK) o en FORTH, entre otros. Asimismo, la plataforma preferida por los desarrolladores es la del ZX Spectrum (con todas sus variantes), por ser el más popular de la época, pero también se programa para el ZX80, el ZX81 o el Jupiter ACE (heredero bastardo del Spectrum).

El premio para el ganador suele ser nada o, como mucho, el reconocimiento de haber ganado, aunque, a veces, sí que se ha otorgado algún pequeño obsequio de poco valor. Todo ello depende del organizador de cada año, que suele ser el perdedor del año anterior. Como veis, es todo un dechado, ejemplo y paradigma de organización, regulación y estructura. Vamos, que no.

‘Advanced Rampant Voting Abuse Simulator: Russia Attack!’ (Apenao)

Como digo, todavía hay tiempo hasta finales de año para apuntarse y enviar un juego lo más mísero, cochambroso e indecente posible. Quién sabe, quizá aquella torpeza como programador que te caracterizaba te lleve a la cumbre de las competiciones casposas. Aunque, a veces, no resulta tan sencillo hacer las cosas mal. Que lo sepas.

Historia de la realidad virtual en el mundo de los videojuegos

Realidad virtual

Espada de Damocles

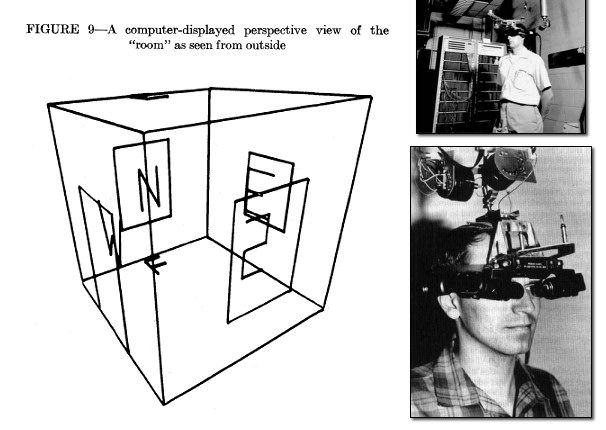

Aunque van unidos en concepto, la realidad virtual y el mundo tridimensional son ideas que supondremos diferentes desde el principio, pues existen y han existido máquinas de juegos con concepción 3D pero que nada tienen o tenían que ver con la realidad virtual. Ahí tenemos, sin ir mucho más lejos, a la Nintendo 3DS. Nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos aparatos tecnológicos dirigidos al mundo del ocio electrónico y que se sirvan de gafas con pantallas y otros elementos que nos imbuyan en mundos virtuales imaginarios con más o menos acierto.

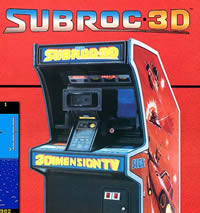

Subroc-3D

En 1982, SEGA lanzó el primer arcade comercial del mundo con un juego de vídeo estereoscópico, Subroc-3D. El título de guerra acuática estaba integrado en un único visor binocular, con asas para agarrarlo, que pretendía imitar al periscopio de un submarino. La máquina creaba un efecto 3D a través de dos discos giratorios opacos con aberturas transparentes. Los discos giraban sincronizados con el monitor, bloqueando y dejando pasar la imagen en uno u otro ojo. El hecho de estar con la cabeza apoyada en aquel mamotreto, sin ver lo que ocurre alrededor, podía llegar a ofrecer la sensación virtual de estar metido en el propio juego (ni de coña, pero bueno…).

El primer periférico estereoscópico virtual para una consola de videojuegos casera llegó en 1983. Se llamaba 3D Imager y se manufacturó para la consola GCE Vectrex, una sobremesa de principios de los ochenta que duró dos años en el mercado. El aparato se fijaba a la cabeza con una cintas, y un disco obturador giraba proporcionando el efecto deseado. Es muy raro encontrar estas gafas hoy día.

3D Imager

Famicom 3D System

En octubre de 1987, Nintendo concibe y produce su Famicom 3D System, un sistema que consistía en unas gafas de obturación con pequeñas pantallas LCD, para su consola de juegos Family Computer (la NES japonesa). Los obturadores LCD funcionaban con el mismo principio que los antiguos discos, pero eran más rápidos, más silenciosos y menos propensos a fallos mecánicos. Este periférico nunca salió de Japón.

Un año después, en 1988, SEGA se puso las pilas para contrarrestar la idea de Nintendo y crea las SEGA 3-D Glasses, unas gafas de obturación LCD, también, para su consola japonesa Mark III. Posteriormente, ese mismo año, aparece este periférico en EEUU para la consola gemela de la Mark III en el mundo occidental, la Sega Master System. Estas gafas, como los otros dispositivos anteriores, disfrutaron de una popularidad más bien efímera.

3-D Glasses

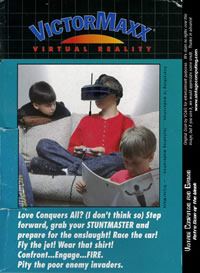

Al llegar a la época de los años noventa, las gafotas voluminosas de realidad virtual que habían alumbrado varios fabricantes parecían la promesa del futuro del mundo de los videojuegos. Todos se arrimaban a esta tecnología, pero ninguno consiguió idear una solución práctica y rentable. Y esto era debido a un problema común a todos ellos: fabricar una pantalla estéreo (admítaseme el símil musical) utilizando dos LCD de alta resolución y añadir, además, seguimiento o control de movimiento (que hasta ahora había brillado por su ausencia) era algo demasiado caro. Asimismo, a la sazón, aquellas gafas producían en muchos usuarios mareos y desorientación grave.

StuntMaster VR

Entonces apareció en escena la empresa VictorMaxx y lanzó al mercado el StuntMaster VR para SEGA Genesis (Sega Mega Drive) y Nintento SNES, unas nuevas gafas de realidad virtual interactiva y 3D con una capacidad de rastreo de movimiento totalmente innovadora, esto es, el punto de vista del jugador giraba o se desplazaba automáticamente y de manera instantánea en cuanto éste movía la cabeza. Este mecanismo, realmente, era bastante rudimentario; consistía en una varilla o stick vertical que se sujetaba al hombro. Cuando movías la cabeza, el StuntMaster VR detectaba el movimiento del stick y lo traducía en movimientos virtuales en la pantalla.

Sencillamente, la tecnología para realizar algo en condiciones no había llegado todavía. Las pantallas LCD asequibles tenían muy baja resolución (piensa en 320x200 o menos), y las de mayor resolución costaban, por aquel entonces, miles de dólares. Además, el hardware y el software necesario para generar experiencias de realidad virtual convincentes no era fácil de encontrar ni de fabricar, o era carísimo. La realidad virtual se quedaba atrapada en los laboratorios de investigación de las empresas y de las universidades.

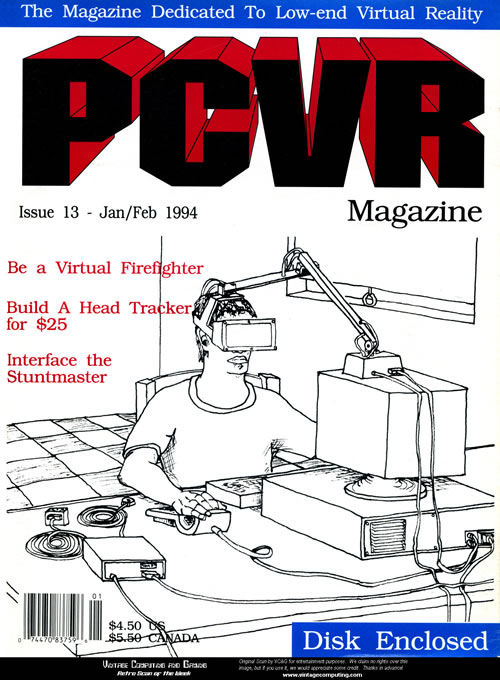

Es por ello, quizás, que la revista dedicada a la realidad virtual PCVR (poco conocida en su época) llevaba en la portada de su número de enero/febrero de 1994 la imagen que se puede ver a continuación. Ofrecía instrucciones para construir tu propio dispositivo de rastreo de movimientos de la cabeza por solo 25 $.

Revista PCVR

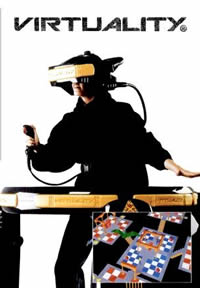

Dactyl Nightmare

La llegada, en los noventa, de los juegos tipo arcade de realidad virtual a los salones recreativos marcó el comienzo de una edad dorada de interés popular en cascos con gafas de pantallas estereoscópicas, auriculares estéreo, guantes cableados, sensores de movimiento y otros artilugios varios. Así pues, la empresa Virtuality coloca en 1991 en todas las salas de juegos su última producción, Dactyl Nightmare, una suerte de aparato demoníaco, al que había que subirse, con bastante mayor calidad técnica que el juego que llevaba dentro.

SEGA VR

En ese mismo año 1991, SEGA, aprovechando el enorme éxito de su consola Genesis en EEUU y con el afán de no quedarse descolgada de esta época dorada de realidad virtual, inició el proyecto llamado SEGA VR. Cuando finalmente se mostró al público, en 1993, la prensa especializada no lanzó cohetes precisamente. Esa respuesta tan tibia, junto con el temor difundido de que la unidad podría dañar los ojos de los niños, dio con SEGA VR en el archivo de los olvidados para siempre.

VXF1

En 1994, la empresa Forte Technologies presenta el VXF1 un casco de visión estereoscópica para PC que incluía pantallas LCD en color para cada ojo. Enseguida se hizo muy popular, pues apareció anunciando a bombo y platillo que era compatible con títulos tan conocidos como ‘Doom‘ y ‘Descent‘ (en versiones personalizadas y parcheadas). Incluía, además, un mando especial giroscópico tipo cyberpuck. El pero de este sistema: era muy caro.

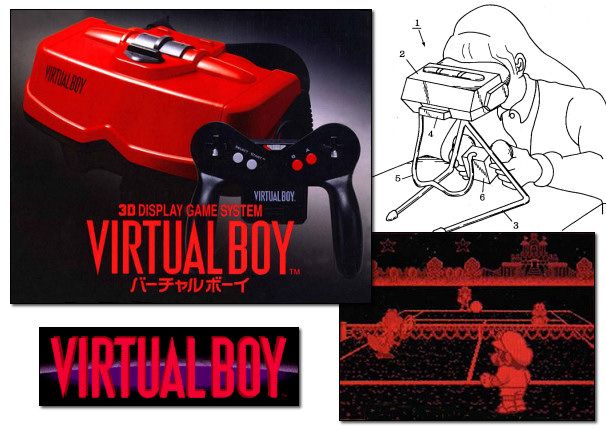

A Nintendo todavía se le recuerda hoy día el estrepitoso fracaso de su Virtual Boy de 1995, un sistema, supuestamente, de realidad virtual pensado para venderlo como consola masiva barata. Así les quedó. Una hilera de LED rojos rebotando en espejos formaba la imagen en un único color (rojo). La postura para manejarla era incómoda a más no poder, pues había que apoyarla en una mesa y encorvarse sobre ella. Además, aunque el efecto 3D no era malo para la época, el uso continuado producía dolor de cabeza y molestias en los ojos.

Virtual Boy

Atari Jaguar VR

Otro artefacto de la época dorada de la realidad virtual es el Atari Jaguar VR, un periférico de 1995 para la consola Atari Jaguar que nunca fue lanzado al mercado por coincidir prácticamente en el tiempo con el desmantelamiento de la división de juegos de Atari.

Y allí terminó la época de oro de la realidad virtual. No sería hasta el año 2002, con la aparición del PUD-J5A de Sony, cuando se retomara un poco la fiebre por este sistema. Sony sólo sacó este aparato en Japón para su PlayStation 2, pero la apoyó con muy pocos juegos y de no muy buena calidad, por lo que nunca salió de manos japonesas.

PUD-J5A

Tobidacid Solid Eye

Tras el fracaso de la Virtual Boy, pocas empresas estaban dispuestas a poner ímpetu en el desarrollo o comercialización de juegos de consola estereoscópica. Sin embargo, en 2006, surgió el Tobidacid Solid Eye de la mano de Konami, una alternativa curiosa. Era un periférico de cartón para la PlayStation Portable que, además, incluía una copia del ‘Metal Gear Acid 2‘. Los usuarios debían doblar el cartón hasta formar las gafas para, después, colocarlas sobre la pantalla de la PSP. Konami diseñó el juego con una salida de doble imagen, una para cada ojo. El Tobidacid Solid Eye se encargaba de dirigir a cada ojo la imagen correspondiente para generar el efecto 3D. La parte de realidad virtual brilla por su ausencia.

En 2007 aparece el iWear VR920 de la empresa Vuzix, un kit manos libres de gafas estereoscópicas diseñadas para PC con una muy buena relación calidad-precio. Este aparato dispone también de control de movimientos de cabeza y genera la imagen mediante dos pantallas LCD en color. Probablemente haya sido el dispositivo de realidad virtual más famoso producido en Norteamérica, pero tampoco cuajó entre la gente que seguía generando aversión hacia este tipo de aparatos.

iWear VR920

Desde aquel año hasta nuestros días se dejó un poco de lado el tema de la realidad virtual para que el mercado se dedicara en cuerpo y alma a las pantallas 3D, tanto monitores para PC como televisores para consolas de videojuegos. Así, productos como Nvidia 3D Vision (2009), capacidades 3D para PlayStation 3 (2010), la Nintendo 3DS y hasta locuras esteoroscópicas como el My3D de Hasbro para iPhone y iPod Touch, un aparatejo que produce sensación tridimensional en esos gadgets. Pero de realidad virtual nada, de nada.

My3D

Pero llegó en 2013 el Oculus Rift, de la empresa Oculus VR, un dispositivo de realidad virtual con un amplio campo de visión y de baja latencia. Fue un proyecto iniciado mediante crowdfunding en la web Kickstarter por una solicitud inicial de 255.000 dólares; hoy lleva ya la cuenta de más de 20 millones de dólares en financiación y aportaciones. Existe una versión previa para desarrolladores que llevan meses explotando la máquina y creando juegos y aplicaciones para este sistema. La verdad es que tiene muy buena pinta y, cuando salga al mercado general, será probablemente uno de los desarrollos más innovadores y alucinantes de nuestro siglo.

Oculus Rift

La verdad es que el asunto de la realidad virtual parece haber estado siempre en pañales, desde que empezó hasta nuestros días. Es muy posible que la tecnología capaz de crear una experiencia realista buena no hubiera estado disponible hasta hoy, o, quién sabe, quizás hasta mañana o pasado mañana. El reto es hacernos creer que estamos inmersos en nuevos mundos apasionantes sin que nos aprieten las gafas y sin que las imágenes den tanta pena que se nos quiten las ganas de volver a probarlo. Yo pienso que estamos en un buen momento para meterle mano al asunto; a ver si no me equivoco.