Si el Pac-Man de Atari 2600 fuera publicado hoy…

Esta animación lleva cuatro días colgada en el videotubo y ya cuenta casi con un ciento de miles de visualizaciones. Se está convirtiendo en viral y memetiza por momentos mostrando al mundo entero cómo sería el mítico Pac-Man, que Toru Iwatani desarrolló para Namco en 1980, si se lanzara hoy mismo, con las características propias que tienen los videojuegos actuales.

El vídeo, a continuación. De lujo.

La consola más peculiar que he visto en mi vida: Star Chess (y su increíble historia)

Star Chess

Nacida en 1979, la Star Chess de la compañía Videomaster fue una de las consolas de videojuegos de aquella época más curiosa, rara y original. Siendo una consola en toda regla, solo se podía jugar a un único juego, al ‘Star Chess’, una suerte de mezcla entre ajedrez y guerra de las galaxias un tanto insólita y asombrosa.

Otra curiosidad de Star Chess es que era exclusivamente para dos jugadores, esto es, no disponía de la posibilidad de realizar partidas de un solo jugador contra la máquina. Ambos jugadores, pues, habían de turnarse para mover las piezas por el tablero, disparar misiles, obtener informes de daños, usar escudos, volver a la base para reabastecerse, saltar al hiperespacio y demás movimientos típicos de una partida de ajedrez (¿?). Por supuesto, las piezas de este particular tablero son naves espaciales, y el objetivo final es la captura del comandante del bando contrario (el rey de toda la vida del ajedrez, vaya).

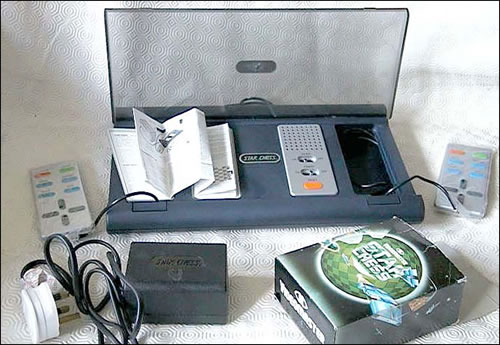

La consola, físicamente, es bastante peculiar también. Dentro de un caja rectangular con cubierta de plástico transparente (la consola en sí), vienen cuatro elementos plateados correctamente colocados: los dos mandos de control extraíbles y unidos por cables a la caja base, el manual de instrucciones extraíble y encerrado también en una especie de estuche plateado y, por último, un rectángulo final que, en este caso, no se puede extraer y que contiene el interruptor de encendido/apagado del aparato, el interruptor de encendido/apagado del sonido y un botón de reinicio o reset. Por cierto, el sonido en esta consola parte del propio aparato, no de la televisión como era lo común en la época.

Pack completo

Un hecho interesante es que este mismo juego de ‘Star Chess’ también se puede encontrar en la consola ochentera Arcadia 2001 (1982), de Emerson Radio Corporation, y en sistemas compatibles. Aunque existen por ahí diversas conjeturas sobre qué fue antes el huevo o la gallina, la verdad es que no son más que eso, conjeturas, suposiciones e hipótesis, pues no se conoce realmente si llegó antes la consola o el juego incorporado en el catálogo de las Arcadia 2001. De todas las maneras, tampoco importa mucho, pues el sistema no se vendió muy bien y ahora es un interesante artículo para los coleccionistas.

Videojuego de la consola Star Chess

Su propio creador, Peter Gebler, explicaba, hace no muchos años, que inventó el aparato entre julio y agosto de 1977, mientras trabajaba como editor técnico para la exitosa revista de ingeniería electrónica profesional del Reino Unido llamada ‘New Electronics‘. La inspiración le llegó mientras acudía de visita a una compañía de semiconductores en Bedford, y su director de marketing le comentó que con todas las empresas que Gebler visitaba y con toda la información interna a la que él tenía acceso, probablemente estaría en una posición privilegiada para poder llegar a desarrollar nuevas aplicaciones para microprocesadores por él mismo.

Videojuego de la consola Arcadia 2001

Para Peter Gebler aquello resultó en un punto de inflexión y, tras mucho meditar y desechar varias ideas, decidió centrarse en los videojuegos, un área del ocio que comenzaba en aquellos momentos a ser algo importante en los mercados. Determinó que el juego en concreto debería estar basado en la estrategia, porque hasta el momento todos eran clones básicos de juegos de ping-pong. Ello unido a que hacía poco que había visto la primera película de ‘Star Wars’ (estrenada en 1977), derivó en la creación de un cacharro basado en el ajedrez pero que también involucrara aspectos de ‘Star Wars’. Así nació Star Chess.

Aquel mismo día, por la noche, escribió a mano dos páginas con la reglas de aquel extraño nuevo juego. Básicamente eran reglas de ajedrez, pero cambió el nombre y el aspecto a las piezas y presentó la capacidad de disparar contra las piezas del contrario, así como la opción de saltar al hiperespacio, entre otras cosas. Gebler no era un buen jugador de ajedrez, por lo que no tenía esa capacidad de ver más allá del siguiente movimiento (como mucho, de los dos siguientes), así que diseño un juego en el que fuera posible derrotar al oponente con algo más de suerte y algo menos de estrategia.

A los pocos días de aquello, Gebler asistió, por pura coincidencia, a una conferencia de prensa ofrecida por Videomaster y conoció a su director de marketing. Tras entablar conversación con él y explicarle su idea, ambas partes llegaron pronto a una alianza y firmaron un acuerdo de licencia (una semana antes de la Navidad de 1977) que otorgaba a Videomaster los derechos exclusivos a nivel mundial para el videojuego ‘Star Chess’ y para la consola Star Chess.

Star Chess

La consola física y el videojuego (partiendo de las ideas de Gebler) fueron desarrollados por una firma llamada Dalton, la cual decidió utilizar como CPU el microprocesador Motorola 6800, que competía duramente en aquellos días con el Intel 8080 por hacerse con este jugoso mercado. La fabricación fue excesiva, y la presentación del aparato se convirtió en un evento por todo lo alto. Pero, como ya hemos comentado, aquello fue un verdadero desastre de ventas. Costaba 70 libras en las tiendas (un precio demasiado alto para el momento) y, además, no debía de funcionar demasiado bien.

La empresa Videomaster se encontró de bruces con problemas financieros y terminó por ser adquirida por Waddingtons, una compañía conocida principalmente por el diseño de tarjetas de felicitación y juegos de mesa, aunque deseaba fervientemente entrar en el mundo de los juegos electrónicos.

Para Peter Gebler la maniobra en general no fue nada decepcionante: llegó a ganar 70.000 libras, aproximadamente, en un par de años por haber escrito dos páginas de instrucciones y conceptos durante cinco o seis horas de trabajo. Nada mal, la verdad.

Star Chess

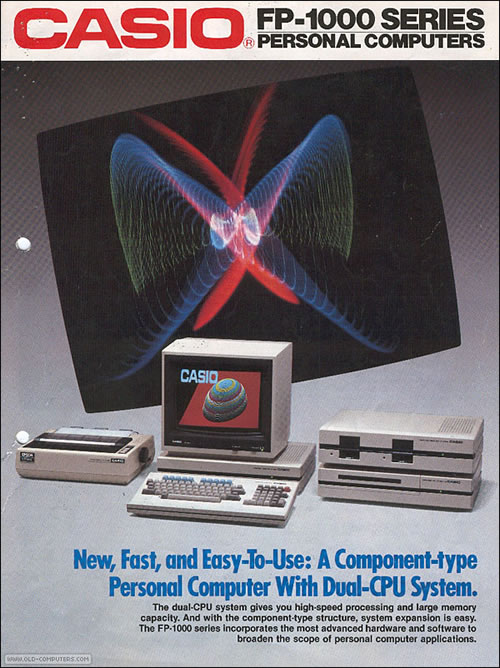

[Retropapelote de la semana] El CASIO FP-1000

«Nuevo, rápido y fácil de usar», así rezaba, en 1983, este anuncio del CASIO FP-1000, un equipo japonés de apariencia muy profesional que Gispert distribuía en España.

Montaba una CPU Zilog Z80 A a 3,99 MHz y tenía un coprocesador PD7801G a 1,99 MHz. Traía 64 kB de RAM, 32 kB de ROM, una memoria de vídeo de 16 kB, modo texto, tres modos gráficos y varios puertos de entrada y salida y periféricos.

Incluía un sistema operativo en ROM denominado C82 Basic. La gran ventaja de estos equipos es que eran capaces de correr CP/M, para ello tan solo era necesario introducir el disquete correspondiente y reiniciar el sistema.

Una de las innovaciones más interesantes de la serie FP de CASIO era la de poder ejecutar múltiples sesiones paralelas, accediendo a cada una de ellas mediante la pulsación de las teclas de función de color azul.

Frases con historia (XVII)

En el futuro es posible que los ordenadores no pesen más de 1,5 toneladas.

Revista de ciencia y tecnología Popular Mechanics, 1949.

Tres errores particulares que se convirtieron en características universales

It’s not a bug, it’s a feature

De toda la vida de Dios se ha dicho, en el mundo de la informática, que cuando un error de software está lo suficientemente documentado, se transforma automáticamente en una característica. Esto ha pasado siempre en el plano del desarrollo computacional y seguirá sucediendo, porque los programadores son seres humanos que, por un lado, cometerán errores, y por otro, nunca estarán dispuestos a admitirlos como tales.

En el desarrollo de videojuegos a veces un error ha sido aprovechado por el programador para implementar una característica antes de lanzar un título al mercado y, otras veces, el juego ha salido a la venta con un fallo no detectado que, posteriormente, se ha convertido en una peculiaridad propia muchas veces aprovechada en versiones posteriores.

Vamos a repasar rápidamente los ejemplos más señalados y reconocidos de este tipo de bugs que fueron, más que bugs, glitches aprovechados por diseñadores y usuarios. Existen muchos, pero sólo nos vamos a centrar en los tres más importantes y globales (según nuestro humilde entender).

‘Space Invaders’

El primer caso fue el pionero en esto de aprovechar errores y, además, inventó por casualidad un nuevo concepto para el mundo videojueguil. Nos referimos a ‘Space Invaders‘, el juego matamarcianos de toda la vida desarrollado en 1978 por Toshihiro Nishikado para la compañía Taito. Cualquiera que haya jugado a este arcade que, sospecho, serán muchos de los lectores, podrá recordar que una pantalla repletita de invasores espaciales (que se desplazaban a izquierda y derecha y hacia abajo) amanezaba de muerte a nuestro cañón defensor y, por ende, a la humanidad.

La velocidad de descenso en el ataque de aquellos marcianitos era progresiva según íbamos deshaciéndonos de ellos, esto es, al principio iban muy lento y, cuando quedaban menos, la velocidad aumentaba; convirtiéndose en endiablada cuando únicamente quedaba un marciano. Esta velocidad in crescendo no era una característica programada, sino un error de programación, o en realidad, más que un error, una escasez de hardware.

Toshihiro Nishikado diseñó prácticamente el arcade completo, software y hardware. Las limitaciones de la época en cuanto a memoria RAM y procesador hacían que los marcianos descendieran muy lentamente cuando se contaban por decenas, pues el sistema estaba saturado. Según matábamos bichos, la memoria y el micro se liberaban y eran capaces de mover a los marcianitos de manera más veloz.

Es curioso, pero esta limitación de hardware originó y estableció un concepto básico del mundo del videojuego: la curva de dificultad ascendente. Hasta el momento, todos los juegos existentes contaban con el mismo grado de dificultad de manera lineal y plana a lo largo de los niveles. Con ‘Space Invaders’ se inventó algo que ha afectado a la industria del videojuego en su totalidad y de manera universal, algo que ahora nos resulta tan evidente como que un videojuego sea muy fácil al principio y, según vamos avanzando, se vaya haciendo cada vez más difícil.

‘Street Fighter II’

Seguimos. Al igual que hoy en día parece inconcebible encontrar un juego cuya dificultad no sea progresiva, es igualmente impensable hallar un título de lucha en el que no se puedan realizar combos. Pues bien, los combos nacieron como un error de programación en ‘Street Fighter II‘ (Capcom, 1991), el segundo de la saga de videojuegos del género de lucha que, probablemente, sentó las bases principales para lo que hoy representan los títulos de repartir hostias a diestro y siniestro (sin pasar por alto, claro está, ‘Yie Ar Kung-Fu‘ [Konami, 1985], quizás el primero primerísimo en marcar un hito en el género y en sus controles).

Dicen las malas lenguas que Noritaka Funamizu, el productor de ‘Street Fighter II’, se percató del error disfrutando de la fase de bonus del juego en la que se nos invita a destrozar un coche a mamporrazos. Aquel bug permitía enlazar dos golpes de manera rapidísima y consecutiva (combinaciones) como parte de una única secuencia de movimientos, algo que, en principio, no debería estar permitido: la premisa era golpe-reposo-golpe.

Funamizu comprobó que aquello podía ser una característica muy ventajosa en el combate, pero no de manera tan consistente para que fuera abusiva con el oponente, pues era imposible encadenar combos infinitos. Por ello, no comentó absolutamente nada a los programadores y, cuando el juego llegó a la calle, los usuarios enseguida comenzaron a conocer y a utilizar los diferentes combos.

Tal fue el éxito de esta innovadora mecánica que los combos fueron añadidos, ya como una característica oficial, en versiones posteriores del título, incluyendo además el típico contador que indicaba cuántos golpes seguidos encadenabas y otorgaba puntos extra por ello. Hoy en día, es prácticamente absurdo encontrar un videojuego competitivo de peleas que no tenga combos incorporados.

Cambiamos de tercio y nos acercamos a los juegos del tipo FPS para descubrir diversos bugs en algunos de ellos que han llevado a generar características parecidas en todos en un movimiento muy particular: el salto.

La verdad es que programar los movimientos de un personaje dentro de un juego no es una tarea sencilla. Hay que tener en cuenta el entorno, la inteligencia artificial de los enemigos, la detección de colisiones, los diversos mapas y ciento cincuenta mil millones de variables más. Con el paso del tiempo, los videojuegos cada vez se desarrollan y se depuran mejor, pero hace años era muy común encontrar numerosos errores en los títulos de ocio digital.

‘Doom’

Tanto ‘Doom‘/’Quake‘ (id Software, 1993/id Software, 1996) como ‘Half-Life‘ (Valve, 1998) como ‘Counter Strike‘ (Valve, 1999) , entre otros FPS, han contenido errores de programación que han facilitado los diversos saltos dentro del desarrollo del juego. Es lo que en el argot se denomina trickjumps, técnicas que se utilizan para mejorar la movilidad del jugador al saltar y que, casi siempre, no han sido previstos por el creador del juego.

En el motor de ‘Doom’/’Quake’ apareció un error que permitía incrementar la velocidad del jugador por medio de saltos encadenados. El modo de ejecutar este truco, explotando así el error en nuestro favor, era por medio de una combinación específica de movimientos de ratón y entradas de teclado. Es lo que se dio en llamar el strafe-jumping, y que continuó posteriormente como una característica en casi todos los juegos de la compañía (y en otros ajenos).

Por su parte, el conocido como rocket-jumping es una técnica que consiste en disparar un lanzacohetes, u otra arma explosiva similar, contra el suelo mientras se salta al mismo tiempo. El salto, el impulso del disparo y la física programada en el juego para que salgamos despedidos ante una explosión resulta en un cóctel que genera un bug que nos hace saltar como canguros mutantes endemoniados. El rocket-jumping surgió por un error en ‘Half-Life’ (aunque también en otros juegos) y hoy es prácticamente imprescindible en algunos títulos de disparos en primera persona.

También, el crouch-jumping, surgido de un bug en ‘Counter Strike’, permitía a los jugadores realizar saltos inverosímiles por medio de un truco que consistía, básicamente, en saltar y pulsar al tiempo el botón de agacharse, muy rápidamente. Es una característica que Valve, en cuyos motores se origina este error, nunca concibió, pero que hoy en día aún sigue presente en sus juegos.

Existen muchísimos más, pero la mayoría son errores que se han explotado únicamente en los propios juegos o en versiones posteriores de las distintas sagas. Los que aquí hemos desgranado son tres ejemplos sobresalientes de tres glitches que, partiendo de videojuegos particulares, han escalado en fama y han llegado a convertirse en características típicas del desarrollo general de juegos digitales. Todo un honor para ellos.