Entradas de la categoría ‘Tecnologías varias’

¿Qué sucedió con el CD-i de Philips?

CD-i

El CD-i (Compact Disc Interactivo) fue la apuesta de Philips y Sony por un estándar de disco CD-ROM interactivo y multimedia que, en un principio, tenían intención de desarrollar junto a Nintendo para la consola Super NES, pues la gran N quería dejar de lado los cartuchos de juegos, dando un golpe de efecto a sus competidores, para pasar a utilizar cedés. El proyecto se desvaneció en el aire, y Nintendo (junto con Sony) decidió seguir por su cuenta el desarrollo de su disco. Sin embargo, Philips no quería tirar todo aquel trabajo por la ventana y se empecinó en terminar su desarrollo, perpetrando finalmente su CD-i.

En 1991, la empresa neerlandesa lanza al mercado su primer reproductor de CD-i. En realidad se optó por fabricar varios modelos enfocados a distintos ámbitos. Así pues, la serie CD-i 200 era la de prestaciones más básicas y fue diseñada para el ámbito doméstico, la serie CD-i 300 estuvo dirigida al mercado profesional, la serie CD-i 400 al ámbito educacional y de ocio y, por último, la serie CD-i 600 fue diseñada para el desarrollo de software y el mercado profesional, siendo la de más alta gama.

Philips CD-i 450

Un aparato de CD-i era capaz de reproducir su propios discos interactivos, evidentemente, pero además interpretaba a la perfección cedés de fotos, de audio, CD+G, discos de karaoke y cedés de vídeo VCD, esta última opción por medio de un añadido opcional, una tarjeta encargada de descodificar el estándar MPEG-1. Con todas estas características, el CD-i estaba llamado a convertirse en un centro multimedia de salón, en el que poder ver películas, escuchar música, ver tus fotos de las vacaciones o juguetear con los propios discos interactivos, que permitían la carga de videojuegos, enciclopedias multimedia, software educativo, cursos de música, etcétera.

Como se puede comprobar, la intención no era para nada mala; y la idea era una muy buena idea. Pero llegó en mal momento. Eran los años en los que las consolas de videojuegos de 16 bits estaban de plena moda, y el CD-i podía haber sido una consola más, pero los responsables de la mercadotecnia de Philips no debían de andar muy inspirados por aquel entonces y se gastaron una pasta indecente en ostentosas campañas publicitarias que proclamaban a los cuatro vientos las bondades del CD-i, pero dejando de lado un matiz que a Philips no le debió de parecer muy importante, el del CD-i como consola de videojuegos.

El reproductor de CD-i, si se hubiera manejado la situación con inteligencia, podría haber sido una consola más en el mercado, es más, en realidad la primera consola de 32 bits, ya que montaba dos CPU de 16 bits de arquitectura CISC. Algunos siguen catalogándolo como tal, e incluso se le ha dado el apelativo de «eslabón perdido» entre los 16 y los 32 bits. Sin embargo, los primeros juegos que aparecieron en CD-i eran aburridas versiones de juegos de mesa para disfrutar en plan family life, y lo que necesitaba la gente era matar marcianos a hostias, conducir peligrosamente por las calles de Bayview o saltar de plataforma en plataforma comiendo setas alucinógenas y machacando tortugas gigantes.

Visto el potencial que podía desarrollar esta tecnología, otros fabricantes se tiraron a la piscina y produjeron sus propias versiones de reproductores compatibles con CD-i. Lo hizo Magnabox, lo hizo Goldstar/LG, y también Memorex, Grundig y NBS, entre otros. Incluso la empresa Bang & Olufsen sacó al mercado un CD-i integrado, estilo combo, con una televisión. Sin embargo, ninguna de estas empresas fue capaz de vislumbrar las posibilidades de este aparato como centro de videojuegos, y todas ellas se volcaron más en el aspecto multimedia y educativo del artilugio.

En 1992, Philips, ciega por el uso profesional del CD-i, desarrolla junto a la empresa CDMATICS la tecnología llamada TeleCD-i. Una serie de protocolos permitía al reproductor CD-i conectarse a una red (RTC, Internet y otras), posibilitando las comunicaciones de datos y la presentaciones multimedia remotas, por ejemplo. La cadena holandesa de comestibles Albert Heijn y el gigante de venta por correo Neckermann Shopping fueron los primeros en adoptar e introducir el TeleCD-i para sus servicios de compras desde el hogar y servicios de atención al cliente. TeleCD-i fue la primera aplicación multimedia del mundo conectada a Internet desde su introducción, mucho antes que los ordenadores caseros, los teléfonos móviles o las consolas actuales. ¡Qué adelantados a su época anduvieron y qué mal se lo montaron!

Según fueron pasando los años, en 1994, los responsables del proyecto fueron percatándose de que allí algo no pitaba. Se dieron cuenta entonces de lo cazurros que habían sido y se apresuraron por sacar al mercado nuevos juegos que engancharan a la gente, anunciando a bombo y platillo el CD-i como una plataforma de videojuegos. Debido a su colaboración con Nintendo, consiguieron los derechos para programar versiones de sus juegos basados en las franquicias Mario Bros y Zelda, juegos que desarrollaría una empresa filial de Philips, y no la propia Nintendo.

En el siguiente vídeo podemos ver un anuncio comercial de los CD-i de Philips; está en inglés y es un poco largo, pero merece la pena.

Pero ya era tarde. Nintendo y Sony que, como hemos comentado párrafos más arriba, habían seguido por su cuenta con el desarrollo de un CD orientado a una consola de videojuegos, por fin terminan su producto y sacan al mercado una nueva consola, de la que Nintendo no quiere oír ni hablar, porque no le gusta, y Sony le encasqueta su logotipo rápidamente, basada en discos compactos en lugar de cartuchos: la primera PlayStation. El punto de inflexión que produjo esta máquina en el mercado del entretenimiento digital (fue la pionera en este tipo de producto con cederrón), y los artículos de los posteriores competidores (como Sega Saturn), dio con el CD-i en lo más profundo de la ciénaga.

En el verano de 1996, Philips anuncia el abandono del sistema CD-i y reconoce haber tenido cerca de mil millones de dólares de pérdidas, por culpa del aparato, desde que se introdujo en el mercado.

Hoy día, cómo no, los reproductores y los juegos CD-i están sobrevalorados, y te puede costar un ojo de la cara conseguirlos en eBay, debido a su carácter vintage y altamente geek. Aunque también, los más nostálgicos que no tenga un mísero euro en el bolsillo, pueden hacerse con un emulador de CD-i, software gratuito que reproduce fielmente el hardware de uno de estos equipos. Eso sí, los juegos y discos interactivos habrá que conseguirlos físicamente, porque, que yo conozca, no existen imágenes ROM de CD-i para descargar. Aunque tampoco me hagáis mucho caso…

No te pierdas con los conectores USB

Símbolo USB

La verdad es que el estándar USB está ya tan arraigado en nuestras vidas que parece que lleva ahí toda una existencia, pero muchos lo hemos visto nacer e implantarse poco a poco en multitud de equipos electrónicos como puerto de comunicaciones básico e ineludible por cualquier fabricante.

La mayoría de la gente asocia USB a los pequeños agujerillos rectangulares que tiene en su PC para conectar la impresora, el pendrive o el iPod, sin embargo son incapaces de reconocer un puerto USB en un teléfono móvil o en un disco duro externo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el tipo de bus USB dispone de diversos conectores para adaptarse a los distintos periféricos o dispositivos.

En esta entrada vamos a hacer un ligero repaso por todos ellos (que no son muchos) para lograr llegar a reconocer un puerto USB allá donde lo veamos.

Básicamente, el estándar USB se divide en dos tipos, el Tipo A y el Tipo B, esto es, dos conexiones distintas. Los cables USB transportan datos y también corriente eléctrica, por ello es posible conectar un pendrive, un disco externo o un adaptador Bluetooth a un ordenador y hacerlo funcionar sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Debido a esta importante característica, se estableció el esquema de conectores diferentes A/B, para prevenir que una conexión inadecuada por parte del usuario provocara accidentalmente la creación de un circuito eléctrico, situación que posiblemente freiría literalmente los puertos y parte de la placa base de un equipo informático.

USB Tipo A

Es el más conocido y reconocido de los conectores USB (ver imagen más abajo). Consiste en un rectángulo aplanado con conexiones internas y una única manera de enchufar para evitar circuitos erróneos. Existen en modalidades macho y hembra, lógicamente, y los conectores hembra son los típicos que podemos observar en cualquier PC. Los conectores macho los encontramos al extremo del cable que se enchufa al ordenador de cualquier dispositivo externo que se comunique vía USB (pendrive, impresoras, teléfonos, PDA, reproductores de MP3, etcétera).

Existen conectores USB Tipo A macho que sólo disponen de contactos de corriente y tienen los pines de datos anulados. Son muy típicos en conexiones de discos duros externos que necesitan más de un puerto USB para recibir la energía suficiente para funcionar.

A este tipo de conexión se le suele denominar downstream, o de flujo descendente, porque la información fluye desde servidor hasta el cliente; en este caso del ordenador hacia el dispositivo (aunque no siempre tiene por qué ser así).

Conectores USB estándar Tipo A (macho y hembra)

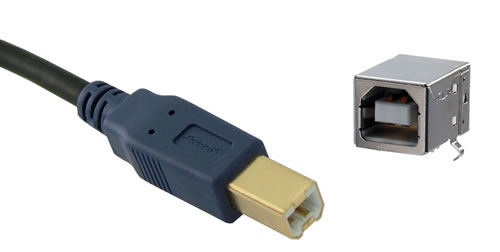

USB Tipo B

También en versiones macho y hembra, son los conectores USB que suelen ir «al otro lado del cable» (véase imagen), es decir, lo que se enchufan al dispositivo en cuestión que queremos comunicar con la computadora, y también los conectores hembra de estos dispositivos.

A este tipo de conexión se le suele denominar upstream, o de flujo ascendente.

Conectores USB estándar Tipo B (macho y hembra)

Existen diversas conexiones en función de las preferencias o necesidades del fabricante y, también, del espacio que tenga para acoplar el puerto al dispositivo externo. Por un lado, existen los llamados Mini USB (en dos versiones, de 5 y 8 pines de conexión) y, por el otro, los denominados Micro USB, ambos siempre de Tipo B.

El conector Mini USB es más pequeño que el USB estándar de Tipo A, y tiene una forma trapezoidal o rectangular con esquinas achaflanadas, dependiendo de la versión. El Mini USB de 5 pines (imagen siguiente) tiene forma de trapecio (más o menos) y lo podemos encontrar en cámaras de fotos, cámaras de vídeo o reproductores de MP3.

Conectores Mini USB de 5 pines Tipo B (macho y hembra)

Por su lado, el Mini USB de 8 pines (siguiente fotografía) es algo más pequeño y se identifica por poseer dos de sus esquinas cortadas por un chaflán o bisel. Las conexiones internas difieren del anterior, y se encuentra en dispositivos PDA y Pocket PC, en algunos teléfonos móviles o en receptores GPS.

Conectores Mini USB de 8 pines Tipo B (macho y hembra)

Por el lado del Micro USB, tenemos un conector muy utilizado últimamente en teléfonos móviles tipo smartphone y otros dispositivos que, por su reducido tamaño, necesitan de medios de conexión pequeños, que no ocupen mucho. El Micro USB (imagen de debajo) es, quizás, más alargado que el Mini USB, pero tiene bastante menos grosor. Posee también dos esquinas biseladas y es el conector ideal para artilugios pequeños que apenas dispongan de espacio físico para muchos conectores.

Conectores Micro USB Tipo B (macho y hembra)

La Comisión Europea dio luz a una directiva, en el año 2009, que obliga a todos los fabricantes de teléfonos celulares a estandarizar la conexión Micro USB como conector de recarga de móviles para el año 2012. Como decimos, no es una ley, es una directiva, pero parece que los fabricantes que venden en Europa van a cumplirla. Aunque algunos aún se resisten.

Existió otro estándar Mini USB Tipo A, pero hoy en día está en desuso y completamente obsoleto. Además, y por simplificar, también hemos obviado el conector Micro USB del Tipo A, bastante raro y difícil de encontrar, pero que se puede ver en la siguiente imagen.

Conector Micro USB Tipo A (macho)

USB 3.0

La última versión del bus USB es la conocida como 3.0. Todavía en pañales, cada vez son más los fabricantes que comienzan a proporcionarlo de serie en sus equipos, y en un futuro no muy lejano desbancará a versiones anteriores debido a que su velocidad de transferencia puede llegar a ser hasta diez veces mayor con respecto a aquellas.

En lo que a conectores se refiere, los del Tipo A mantienen el aspecto y las dimensiones externas, por aquello de la compatibilidad hacia atrás, sin embargo internamente poseen 5 nuevos contactos que aseguran un tráfico bidireccional continuo, y es ahí donde de se apoya el extraordinario aumento de velocidad de transferencia. Los conectores antiguos USB serán, pues, completamente compatibles con la versión 3.0, sin embargo no podrán aprovechar todo su potencial y trabajarán a velocidades inferiores. En la siguiente foto podemos ver un conector USB 3.0 de Tipo A.

Conector USB 3.0 estándar Tipo A (macho) y esquema

Con respecto a los conectores Tipo B, los modelos físicos cambian radicalmente. El USB 3.0 de Tipo B introduce también los 5 pines adiciones, pero lo hace aumentando de tamaño el conector por medio de un añadido o porción superior. Por su lado, el Micro USB 3.0 agrega los nuevos contactos a un lado del conector principal, por lo que lo hace totalmente incompatible con antiguos móviles o cámaras fotográficas. En la imagen siguiente vemos un conector USB 3.0 Tipo B y un Micro USB 3.0 Tipo B.

Conector USB 3.0 estándar Tipo B (macho), Micro USB 3.0 Tipo B (macho) y esquemas

Además, parece que se va a estandarizar el color azul interno de los conectores (como se puede observar en la imagen) para diferenciarlos de versiones anteriores.

A modo de resumen, y para aclarar coneceptos, podríamos decir que existen dos tipos de conexiones USB: las que van a la CPU y las que van al periférico o gadget de turno. Las del ordenador son conocidas como Tipo A (macho y hembra), y las que llegan a los dispositivos externos como Tipo B. A su vez, dentro de este Tipo B encontramos la conexión estándar, la Mini USB (con dos modalidades de 5 y 8 pines) y la Micro USB. Por último, el estándar USB 3.0 trae nuevas conexiones de todos los tipos, y su formato es compatible en el Tipo A y no compatible en el Tipo B. No hay más.

En la siguiente tabla se puede visualizar un resumen gráfico de todos los conectores.

Esperemos haber despejado alguna que otra duda y haber ayudado a identificar correctamente cualquier conexión USB de cualquiera de las clases posibles. Un estándar, este, del que muchos deberían aprender a la hora de generalizar cableado y conectores.

Siervos del puto telefonito

Teléfono móvil

Hace no muchos años, cuando los teléfonos móviles no existían, la tarea de localizar a alguien en determinado momento del día podía llegar a ser ardua, pero es que tampoco nos veíamos en esa tremenda necesidad de ubicar al minuto a nuestros allegados o amigos. Si tu pareja salía de casa por la mañana, comprendías razonablemente que hasta que no llegara a la oficina la comunicación con ella iba a ser imposible. «¿Y si pasa algo?». Pero que va a pasar, alma de cántaro. Podía ser que se encontrara un atasco, que se le pinchara una rueda del coche o que el transporte público fuera con retraso, pero más tarde o más temprano llegabas a poder hablar con ella. Y es que cuando se hacía una llamada telefónica era para algo importante, algo que no pudiera esperar hasta la noche, cuando las familias se juntaban de nuevo para la cena.

Hoy en día el mundo se ha vuelto del revés. La exigencia de prácticamente geolocalizar a una persona en su punto exacto continuamente nos provoca tanta ansiedad como la de estar nosotros mismos correctamente situados en todo momento. Si llamamos a alguien y no contesta al tercer tono, nuestro cerebro comienza a emitir las primeras señales de estado de angustia, señales que se desvanecen cuando nuestro interlocutor descuelga segundos después. No más de quince años atrás, removíamos Roma con Santiago para contactar con una persona cuando realmente existía una urgencia: llama al bar de no sé quién, que seguro que allí está mi cuñado, que conoce a su hermana y baja a avisar a su madre para que venga ahora mismo (cuando coja en tren y después de treinta minutos de viaje, claro). Esa era una urgencia, y no pasaba nada.

Vivimos tan supeditados a la comunicación celular que si un día nos dejamos el móvil en casa, nuestra vida parece que camina poco menos que hacia el infortunio. «Dios mío, me he dejado el teléfono, ¡qué hago yo ahora! ¿Y si me llaman? ¿Y si tengo una desgracia vital y tengo que llamar?». No contentos con el desasosiego, procuramos avisar, desde esos arcaicos teléfonos fijos, a todos nuestros contactos más habituales para que no nos telefoneen, porque hemos sufrido la aterradora calamidad de dejarnos el teléfono en casa.

Pero la cosa va más allá. Si salimos (esta vez con el móvil bien aferrado) y llegamos a un lugar donde el bullicio y el alboroto es considerable, procuramos disponer nuestro teléfono en un bolsillo bien pegado a nuestro cuerpo para sentir la diabólica vibración, no vaya a ser que alguien nos quiera localizar y no oigamos la llamada. Aunque es más que probable que, con el gentío, no sintamos ni vibración ni nada, situación que aumentará nuestro nivel de congoja cuando miremos el dichoso aparatito y descubramos tres llamadas perdidas. «¡Ay, Dios! Para qué me habrá llamado. ¿Tres llamadas perdidas en veinte minutos? ¡Tiene que ser algo muy grave!». El pico de estrés desciende rápidamente en el momento en el que nos dicen que sólo era para ver dónde andábamos o qué hacíamos.

El teléfono, el de toda la vida, apareció para acercar a las personas, y resultó ser uno de los inventos más importantes en lo que a comunicación se refiere. Cuando el contestador automático llegó a nuestras vidas, aquel invento se nos antojó la panacea universal, y no nos dimos cuenta de que disponer de la posibilidad de registrar las llamadas que no podíamos coger al momento nos estaba ya acercando, poco a poco, al control de nuestra libertad como interlocutores. «Te he dejado seis mensajes en el contestador, ¿cómo es posible que todavía no me hayas llamado?».

El celular, o móvil, llegó para quedarse, y larga vida al rey. Lo que muchos jovencitos no saben es que al principio de esta moda, cuando los móviles eran del tamaño de un zapato de caballero, llevar el telefonito pegado a la oreja por la calle era de pichimanguis, tontolabas y capullos perdonavidas. Y a día de ahora mismo, nos hemos pasado todos a ese mismo bando para considerar mentecatos reaccionarios a los que no tienen, como mínimo, dos teléfonos encima, el personal y el del trabajo.

Y una vez arraigado el aparatejo en nuestras vidas, resulta funcionalmente imposible deshacerse de él. Nos han ido drogando en pequeñas dosis durante años para convertirnos en adictos y ser incapaces de abandonar el vicio. Es algo parecido a lo que ocurrió con las tarjetas de crédito; cuando aparecieron, los bancos las regalaban, ahora que somos dependientes nos cobran comisiones hasta que nos cagamos por las patas, los hijos de puta.

Y ahora hacen con nosotros lo que quieren, porque los móviles se han ido convirtiendo en ordenadores de bolsillo desde los que descargar el correo electrónico, navegar por Internet, conectarnos a otros cacharros, jugar, actualizar nuestros perfiles en redes sociales y un larguísimo etcétera. Tan largo es ese etcétera, que alguna vez he visto incluso reseñas de celulares en determinados blogs de éxito en las que no se alude para nada a la capacidad del aparatito para realizar y recibir llamadas telefónicas. Que no me extrañaría lo más mínimo que algún día sacaran al mercado un teléfono que tuviera de todo menos teléfono, y no porque no vayan a querer ponérselo, sino porque el ingeniero de turno estará tan embebido en el resto de funciones que se le pasará por alto la más principal.

No voy a llegar aquí yo a denostar al teléfono móvil porque sí. Cierto es que los celulares han salvado muchas vidas en el monte, en la mar, en la carretera y en otros tantos lugares, y eso hay que reconocerlo. Cierto es también que, en situaciones de emergencia, los teléfonos móviles pueden reducir el tiempo de respuesta de los servicios de urgencia al mínimo, y también es verdad que en determinadas profesiones la comunicación constante puede ser de vital importancia. Pero, ¿realmente todos necesitamos un móvil a fecha de hoy? ¿Te consideras un siervo de tu telefonito o es para ti, simplemente, una herramienta más?

Pánico a esta velocidad tecnológica

TV 3D

A mi entender, es necesario que las tecnologías pasen un tiempo prudente en estado de letargo para que, en el momento preciso, despeguen bruscamente hacia el consumismo más voraz. Ese punto de inflexión, entre el aparato de Sony que compran cuatro friquis gafapastas y el cacharro de consumo masivo que fabrica hasta Airis, viene condicionado por el precio, en gran medida, y también por la indiscriminada balacera publicitaria a la que somos sometidos cuando no redirigen al redil para adquirir algo.

Sin embargo, este tiempo, desde la aparición hasta la socialización, cada día es más corto, y la velocidad de cambio es tan rápida que a la gente que no está acostumbrada se le puede atragantar más de un avance técnico. Tampoco es cuestión de demorar en exceso, pues yo sigo sin tener un reproductor Blu-ray en casa y no tengo ningún trauma por ello. El momento llegará cuando se diga que no se fabrican más DVD y se rebaje el precio de los discos Blu-ray, aunque, realmente esto es un claro ejemplo de algo que va a producir su pico más alto cuando ya no tenga razón de ser, porque habrá quedado obsoleto como el resto de sus otros hermanos ópticos en favor del vídeo y la televisión de alta calidad en línea.

Pero si existe una tecnología que no va a respetar ninguna regla de espera o trámite antes popularizarse, esa va a ser la de la televisión en 3D. Esta moderna forma de ver la tele es tan nueva que data de este mismo año en el que estamos y, según dicen, para Navidad, la TV 3D va a ser el regalo estrella. Me da que están corriendo un poco deprisa.

El momento clave de desviación, en este caso, lo trajo la película Avatar. Cierto es que el cine tridimensional tiene ya casi cien años, pero el filme de James Cameron redescubrió la técnica y nos ofreció lo nunca visto en una sala cinematográfica. Evidentemente este era un filón que había que aprovechar como fuera, y los grandes monstruos tecnológicos comenzaron a poner a trabajar 27 horas diarias a sus ingenieros para ganar a toda costa la carrera que llevara a poner el primer televisor 3D en los hogares de todo el mundo.

A mes de agosto (prácticamente), todos los fabricantes anuncian teles 3D, consolas de videojuegos preparadas, cámaras de vídeo y fotos tridimensionales, monitores de ordenador, tarjetas gráficas y hasta teléfonos móviles con tecnología 3D; que habrá que ver al tonto de turno de las pelotas poniéndose las gafas en plena calle cuando quiera hacer una videollamada con la parienta.

Con todo, me da miedo lo rápido que está yendo esto del 3D en casa. ¿Estará correctamente probado? ¿Qué hay de los problemas de salud que ya se están achacando a su uso? ¿Realmente alguien aguantará una película entera en 3D sin terminar con un terrible dolor de cabeza y con los ojos mirando uno para Cuenca y el otro para Guadalajara? Lo dudo mucho, y menos si acaba de disfrutar de un juego 3D en su consola favorita y, además, ha estado viendo un vídeo musical 3D en su celular.

La era 3D ha llegado de repente y a lo bestia. Lo más probable es que la calidad técnica de los aparatos sea bastante aceptable, pues hoy es muy difícil equivocarse de plano en algún asunto vital, pero parece mentira que no se hayan dado cuenta de todos los problemas que van a surgir, aunque sólo sea por mirar atrás y ver lo que pasó antes. Ello sin tener en cuenta lo que es imprevisible, claro está.

Cuando aún no nos hemos recuperado de la larga resaca que ha supuesto la llegada de la alta definición (HD), de un día para otro nos quieren colocar un televisor 3D en casa. Y, cómo siempre, su afán de vender les ha dejado ciegos para lo realmente importante: los contenidos. Será necesario crear programas y películas en tres dimensiones con celeridad para poder aprovechar todas las prestaciones de nuestra nueva tele, y no vale adaptar lo ya existente (ese es el camino fácil), hay que generar nuevo contenido.

Estoy seguro de que muchos tendrán un aparato de TV 3D sin haber llegado siquiera a tener un reproductor Blu-ray (como yo). Y ya, total, no compréis nada, porque el Blu-ray tendrá que estar adaptado también a las tres dimensiones, así que lo pagamos todo junto y sin rechistar.

Todos aman a Cassandra

Sus ojos te embrujarán

Una base de datos distribuida es, en realidad, un conjunto de bases de datos relacionadas de manera lógica y repartidas en diferentes ubicaciones geográficas del planeta. Por supuesto, todas ellas están conectadas entre sí mediante redes de comunicaciones y comparten información general de los datos que albergan, aunque no todas guarden la misma información. La ventaja de estos procedimientos es que permiten diversificar el flujo de transacciones entre los diferentes nodos, liberando de cargas innecesarias al resto.

Imaginemos, por poner un ejemplo, que disponemos de una base de datos relacional SQL clásica en la que existen diversas tablas con la información de alumnos y profesores. Si realizamos una consulta para extraer los datos de un alumno, la base de datos contestará sin ningún problema, aunque sólo haya necesitado acceder a la tabla de alumnos. Si lo que deseamos es averiguar qué profesor es el tutor de determinado alumno, la base de datos nuevamente responderá correctamente, aunque en este caso habrá de acceder a dos tablas relacionadas. En este segundo caso hemos aprovechado la capacidad del gestor de datos al 100%, sin embargo, en el primero de los casos, una base de datos que tiene dos tablas sólo ha necesitado abrir una de ellas, ergo estamos desperdiciando tiempo y recursos.

Imaginemos ahora que montamos la misma estructura sobre un sistema de bases de datos distribuidas. Dividimos los datos en dos partes lógicas, esto es, alumnos y profesores. Cada parte se corresponderá con una base de datos independiente y alojada en un servidor dedicado. Nosotros estamos conectados directamente al nodo de alumnos, por ser el que más utilizamos, por lo que todas nuestras consultas se considerarán locales y sólo trabajará esa base de datos, sin necesidad de recurrir a la otra. Si en un momento dado necesitamos información sobre profesores, el propio nodo local de alumnos iniciará una transacción global para recuperar la información.

En entornos de datos en los que las transacciones pueden ser, tranquilamente, varios billones al día, se hace necesaria la implementación de un sistema distribuido, porque resultaría una auténtica locura cargar a una sola base de datos con todo ese trabajo, aunque estuviera duplicada en varios servidores que se replicaran automáticamente. Digamos que es una forma de distribuir el trabajo; en lugar de hacerlo todo yo, yo me encargo de esto y tú de aquello, y cuando nos haga falta nos juntamos.

Y parece que Cassandra es la niña bonita con la que todos quieren bailar. Cassandra nació en las entrañas de Facebook, y fue creada precisamente para intentar solucionar los problemas de eficiencia de una red social que crecía de forma imparable y que cada vez necesitaba más recursos. Precisamente, el punto débil de las bases de datos relacionales es el consumo de recursos, y los principales interesados en reinventar y revolucionar son los grandes jugadores de Internet.

Google ya había hecho algo parecido antes, un proyecto denominado BigTable que llevó a cabo para sus propias necesidades. Sin embargo, la empresa de la gran G cada vez se parece más a un monopolio de «lo gratis», y, a pesar de hacer públicos muchos pormenores de su sistema, por motivos de competitividad mantiene en celoso secreto los detalles más importantes. La baza de Facebook fue liberar el código de Cassandra (en 2008) y ofrecerlo a la comunidad internauta para su uso y abuso.

El proyecto Cassandra lo mantiene hoy día la Fundación Apache, y parece que resuelve a las mil maravillas los problemas de prestaciones y, sobre todo, de escalabilidad de anteriores sistemas. La característica más importante de este proyecto es que fue diseñado desde un principio para escalar de una manera natural y prácticamente automática. Hemos de pensar que empresas como Google o Facebook necesitan añadir cada cierto tiempo nuevas máquinas y nuevos servidores en tanto en cuanto crece la demanda de sus servicios. Cassandra permite escalar casi por si sola con el único hecho de agregar mas máquinas a un cluster. Es uno de los primeros sistemas de esta magnitud que escala de manera lineal, conforme se le agregan mas máquinas, y de una forma muy sencilla. La Fundación Apache asegura que ya existen instalaciones de hasta 150 máquinas en paralelo y 100 TB de datos en producción.

Las bases de datos tradicionales tienen un tanto a su favor, y es que su estructura hace que los datos sean consistentes, es decir, cualquier usuario que acceda en cualquier momento dispondrá de la misma información. Cassandra funciona, por defecto, mediante un sistema distribuido de «modelo eventualmente consistente», esto es, los cambios se van propagando poco a poco entre todos los nodos del cluster; si se produce una consulta, al usuario se le ofrece lo que haya en ese momento, mientras llegan las últimas actualizaciones.

Este sistema es, por tanto, ideal para redes sociales como Facebook o motores de búsqueda como Google, ya que no importa si algunos usuarios reciben una actualización un poco después que otros, porque lo importante es que todos «eventualmente» tengan todas las actualizaciones. Obviamente este modelo no podría aplicarse a otros entornos, como por ejemplo el de las aplicaciones bancarias y financieras, ya que en estos casos todas las transacciones deben confirmarse y, además, han de ser consistentes al 100% en todo momento.

A día de hoy, no sólo Facebook utiliza su Cassandra, empresas como Digg, Cisco, IBM, Cloudkick u Ooyala se sirven de ella para sus proyectos (muchos migraron de pataleta cuando Oracle adquirió MySQL). Incluso Twitter aseguró su intención de migrar a Cassandra en breve, pero de esto ya hace tiempo y parece que todavía el cambio no se ha hecho efectivo, porque la web del pajarito sigue fallando más que una escopeta de feria; no en vano toda su infraestructura se apoya sobre una base de datos MySQL, o sea que, para el meneo que tiene Twitter, sería como tirar de Access 97.

¿Qué tendrá Cassandra que todos la aman?