Los salvapantallas de los noventa que consumían más recursos que un videojuego

Hubo una época —y no hace tanto, aunque parezca prehistoria informática— en la que el PC no estaba precisamente para florituras. Vivíamos felices con nuestros 166 MHz, con 32 MB de RAM que eran oro puro, y con sistemas operativos que tenían la misma estabilidad que una torre de Jenga montada encima de un ventilador. En ese mundo hostil nació una de las criaturas más entrañables y, al mismo tiempo, más peligrosas que han habitado en un escritorio: el salvapantallas. Aquellas pequeñas piezas de software se suponía que estaban ahí para evitar que se quemara la pantalla de los monitores CRT, pero todos sabemos que, en la práctica, muchas veces sólo conseguían quemar la paciencia del usuario o la dignidad del procesador.

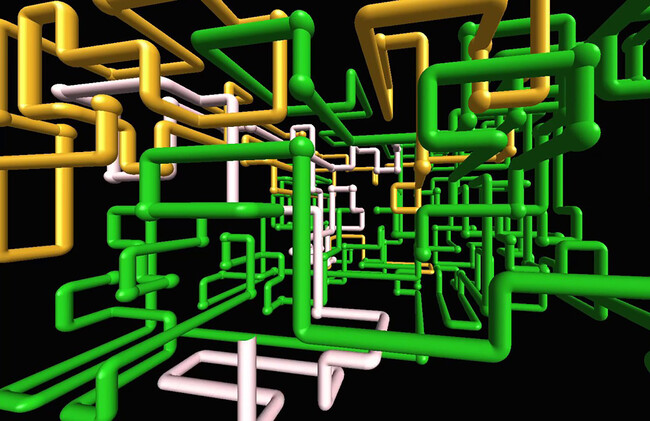

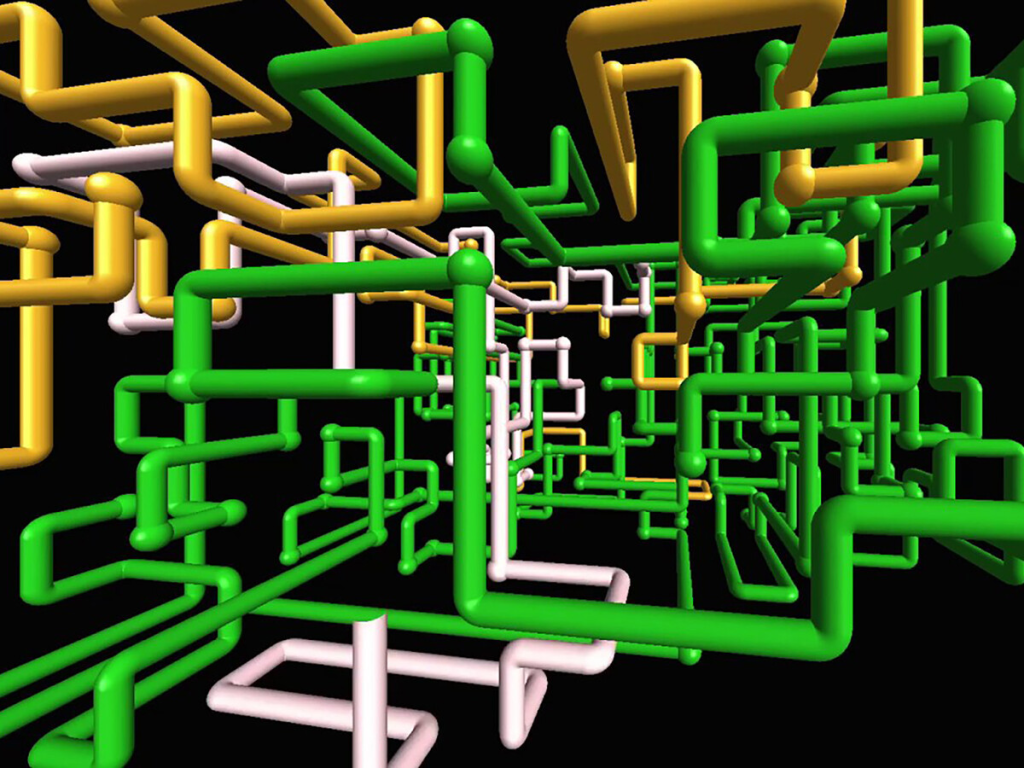

Entre todos ellos brillan —o chisporrotean— dos leyendas que marcaron a fuego la historia de cualquier PC noventero: el mítico Starfield (Campo de estrellas, en castellano) y las no menos famosas e hipnóticas 3D tubes (que se tradujo como Tuberías 3D) renderizadas en OpenGL. El primero te hacía sentir como si tu equipo fuese la USS Enterprise acelerando hacia un espacio de salto; el segundo convertía tu humilde Pentium en un alto horno siderúrgico a base de tubos que se generaban, crecían y se iluminaban sin piedad. Eran fascinantes, sí, pero también eran benchmarks encubiertos y trampas de rendimiento para máquinas que ya bastante tenían con mover el puntero del ratón sin atragantarse.

Campo de estrellas, por ejemplo, era poco más que un montón de puntos blancos viniendo hacia ti. Simulaba un salto al hiperespacio, lo cual, en los noventa, era lo más parecido que tendríamos a una experiencia espacial real sin ser millonarios. Lo gracioso es que la velocidad de esos puntos era una especie de prueba del algodón sobre la salud de tu PC: si iban a tirones, tu tarjeta gráfica estaba al borde del colapso; si se movían fluidos, eras el rey del barrio; y si se desplazaban en direcciones raras, probablemente tu driver VGA había decidido improvisar. Que este protector de pantalla naciera para evitar quemados en el monitor era casi anecdótico. La verdadera razón de activarlo era quedarse mirando embobado pensando «algún día viviremos así», mientras el PC sudaba para mantener los FPS.

Tuberías 3D era otra cosa. Aquello era pornografía del OpenGL. Un entramado infinito de caños que se generaban en tiempo real, giraban, se cruzaban, se iluminaban…; un delirio gráfico que hoy podría mover cualquier reloj digital barato, pero que, a la sazón, dejaba al procesador como si viniera de correr una maratón cuesta arriba. Los primeros segundos eran hipnóticos, casi elegantes, pero al poco rato el ventilador del microprocesador empezaba a sonar como si intentara despegar. El puntero del ratón se movía con la dignidad de una gelatina temblorosa y, en el mejor de los casos, la animación terminaba con un cuelgue. En el peor, con un pantallazo azul que parecía más arte conceptual que mensaje de error.

La pregunta lógica es por qué demonios estos salvapantallas consumían tantos recursos. La respuesta es maravillosa por su simplicidad: porque podían. En una época en la que el PC estaba la mayor parte del tiempo «descansando», los desarrolladores vieron en los salvapantallas un territorio sin reglas, un paisaje libre donde se podían permitir el lujo de experimentar sin pensar demasiado en el rendimiento. Algunos simulaban modelos 3D sin optimizar, otros no limitaban los FPS, otros se anclaban a bucles infinitos que ignoraban cualquier tipo de carga del sistema. Con frecuencia, parecían más demostraciones técnicas camufladas que utilidades pensadas para proteger nada. Y el usuario, mientras tanto, feliz de ver el espectáculo. Hasta que tocaba mover el ratón y descubrir que todo el sistema había envejecido diez años durante la última hora.

Pero si los salvapantallas oficiales ya eran curiosos, los de terceros eran directamente una jungla posapocalíptica del software. Había peces tridimensionales que parecían haber escapado de una rave, acuarios falsos que repetían la misma textura cutre en mosaico hasta marearte, simulaciones de fuego que consumían tanta CPU que daban ganas de apagar el monitor para no tentar al destino e incluso salvapantallas interactivos que respondían al sonido del micrófono (cuando no se colgaban sencillamente porque habías estornudado). Y luego estaban joyas como After Dark, con sus ovejas saltarinas, sus tostadoras voladoras y sus pingüinos suicidas. Todos ellos eran experimentos, bromas internas hechas software y ocurrencias llevadas al extremo sin supervisión adulta.

Con el tiempo, los monitores dejaron de necesitar protección, la tecnología LCD mandó a la hoguera los quemados de fósforo, y los salvapantallas fueron quedando como un vestigio de otra época. Pasaron de ser una necesidad técnica a un lujo inútil y, de allí, a convertirse en una reliquia. De hecho, en los sistemas modernos siguen estando ahí, escondidos, como dinosaurios amables esperando a que alguien los invoque por nostalgia. Ya nadie instala tuberías, ni estrellas, ni peces rave; la pantalla simplemente se apaga, como un adulto aburrido que ya no tiene energía para videojuegos.

Y aún así, algo de magia queda. Porque aquellos salvapantallas eran un símbolo, una muestra de que en el software también había espacio para lo innecesario, para lo bello, para lo absurdo y para lo experimental. Fueron un recordatorio de que la informática del siglo pasado no siempre era práctica, pero sí era creativa. Nos enseñaron que un PC podía comportarse como un horno, que el OpenGL podía convertirse en enemigo íntimo del rendimiento, que no todas las animaciones necesitaban de un propósito y que, de vez en cuando, una idea inútil podía convertirse en un icono.

Hoy, cuando recordamos el viaje estelar o las tuberías asesinas que parecían empeñadas en derretir tu Pentium, no pensamos en los cuelgues ni en el ruido del ventilador. Pensamos en las noches frente al monitor, en la sensación de asombro, en ese momento en el que la animación se convertía en una especie de teatro doméstico. Pensamos, en definitiva, en un pedazo de historia digital que, aunque ya no cumpla ninguna función, sigue ocupando un lugar cariñoso en la memoria de quienes lo vivieron.