Entradas de la categoría ‘Informática en general’

No te pierdas con los conectores USB

Símbolo USB

La verdad es que el estándar USB está ya tan arraigado en nuestras vidas que parece que lleva ahí toda una existencia, pero muchos lo hemos visto nacer e implantarse poco a poco en multitud de equipos electrónicos como puerto de comunicaciones básico e ineludible por cualquier fabricante.

La mayoría de la gente asocia USB a los pequeños agujerillos rectangulares que tiene en su PC para conectar la impresora, el pendrive o el iPod, sin embargo son incapaces de reconocer un puerto USB en un teléfono móvil o en un disco duro externo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el tipo de bus USB dispone de diversos conectores para adaptarse a los distintos periféricos o dispositivos.

En esta entrada vamos a hacer un ligero repaso por todos ellos (que no son muchos) para lograr llegar a reconocer un puerto USB allá donde lo veamos.

Básicamente, el estándar USB se divide en dos tipos, el Tipo A y el Tipo B, esto es, dos conexiones distintas. Los cables USB transportan datos y también corriente eléctrica, por ello es posible conectar un pendrive, un disco externo o un adaptador Bluetooth a un ordenador y hacerlo funcionar sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Debido a esta importante característica, se estableció el esquema de conectores diferentes A/B, para prevenir que una conexión inadecuada por parte del usuario provocara accidentalmente la creación de un circuito eléctrico, situación que posiblemente freiría literalmente los puertos y parte de la placa base de un equipo informático.

USB Tipo A

Es el más conocido y reconocido de los conectores USB (ver imagen más abajo). Consiste en un rectángulo aplanado con conexiones internas y una única manera de enchufar para evitar circuitos erróneos. Existen en modalidades macho y hembra, lógicamente, y los conectores hembra son los típicos que podemos observar en cualquier PC. Los conectores macho los encontramos al extremo del cable que se enchufa al ordenador de cualquier dispositivo externo que se comunique vía USB (pendrive, impresoras, teléfonos, PDA, reproductores de MP3, etcétera).

Existen conectores USB Tipo A macho que sólo disponen de contactos de corriente y tienen los pines de datos anulados. Son muy típicos en conexiones de discos duros externos que necesitan más de un puerto USB para recibir la energía suficiente para funcionar.

A este tipo de conexión se le suele denominar downstream, o de flujo descendente, porque la información fluye desde servidor hasta el cliente; en este caso del ordenador hacia el dispositivo (aunque no siempre tiene por qué ser así).

Conectores USB estándar Tipo A (macho y hembra)

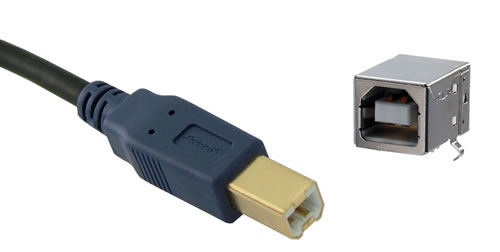

USB Tipo B

También en versiones macho y hembra, son los conectores USB que suelen ir «al otro lado del cable» (véase imagen), es decir, lo que se enchufan al dispositivo en cuestión que queremos comunicar con la computadora, y también los conectores hembra de estos dispositivos.

A este tipo de conexión se le suele denominar upstream, o de flujo ascendente.

Conectores USB estándar Tipo B (macho y hembra)

Existen diversas conexiones en función de las preferencias o necesidades del fabricante y, también, del espacio que tenga para acoplar el puerto al dispositivo externo. Por un lado, existen los llamados Mini USB (en dos versiones, de 5 y 8 pines de conexión) y, por el otro, los denominados Micro USB, ambos siempre de Tipo B.

El conector Mini USB es más pequeño que el USB estándar de Tipo A, y tiene una forma trapezoidal o rectangular con esquinas achaflanadas, dependiendo de la versión. El Mini USB de 5 pines (imagen siguiente) tiene forma de trapecio (más o menos) y lo podemos encontrar en cámaras de fotos, cámaras de vídeo o reproductores de MP3.

Conectores Mini USB de 5 pines Tipo B (macho y hembra)

Por su lado, el Mini USB de 8 pines (siguiente fotografía) es algo más pequeño y se identifica por poseer dos de sus esquinas cortadas por un chaflán o bisel. Las conexiones internas difieren del anterior, y se encuentra en dispositivos PDA y Pocket PC, en algunos teléfonos móviles o en receptores GPS.

Conectores Mini USB de 8 pines Tipo B (macho y hembra)

Por el lado del Micro USB, tenemos un conector muy utilizado últimamente en teléfonos móviles tipo smartphone y otros dispositivos que, por su reducido tamaño, necesitan de medios de conexión pequeños, que no ocupen mucho. El Micro USB (imagen de debajo) es, quizás, más alargado que el Mini USB, pero tiene bastante menos grosor. Posee también dos esquinas biseladas y es el conector ideal para artilugios pequeños que apenas dispongan de espacio físico para muchos conectores.

Conectores Micro USB Tipo B (macho y hembra)

La Comisión Europea dio luz a una directiva, en el año 2009, que obliga a todos los fabricantes de teléfonos celulares a estandarizar la conexión Micro USB como conector de recarga de móviles para el año 2012. Como decimos, no es una ley, es una directiva, pero parece que los fabricantes que venden en Europa van a cumplirla. Aunque algunos aún se resisten.

Existió otro estándar Mini USB Tipo A, pero hoy en día está en desuso y completamente obsoleto. Además, y por simplificar, también hemos obviado el conector Micro USB del Tipo A, bastante raro y difícil de encontrar, pero que se puede ver en la siguiente imagen.

Conector Micro USB Tipo A (macho)

USB 3.0

La última versión del bus USB es la conocida como 3.0. Todavía en pañales, cada vez son más los fabricantes que comienzan a proporcionarlo de serie en sus equipos, y en un futuro no muy lejano desbancará a versiones anteriores debido a que su velocidad de transferencia puede llegar a ser hasta diez veces mayor con respecto a aquellas.

En lo que a conectores se refiere, los del Tipo A mantienen el aspecto y las dimensiones externas, por aquello de la compatibilidad hacia atrás, sin embargo internamente poseen 5 nuevos contactos que aseguran un tráfico bidireccional continuo, y es ahí donde de se apoya el extraordinario aumento de velocidad de transferencia. Los conectores antiguos USB serán, pues, completamente compatibles con la versión 3.0, sin embargo no podrán aprovechar todo su potencial y trabajarán a velocidades inferiores. En la siguiente foto podemos ver un conector USB 3.0 de Tipo A.

Conector USB 3.0 estándar Tipo A (macho) y esquema

Con respecto a los conectores Tipo B, los modelos físicos cambian radicalmente. El USB 3.0 de Tipo B introduce también los 5 pines adiciones, pero lo hace aumentando de tamaño el conector por medio de un añadido o porción superior. Por su lado, el Micro USB 3.0 agrega los nuevos contactos a un lado del conector principal, por lo que lo hace totalmente incompatible con antiguos móviles o cámaras fotográficas. En la imagen siguiente vemos un conector USB 3.0 Tipo B y un Micro USB 3.0 Tipo B.

Conector USB 3.0 estándar Tipo B (macho), Micro USB 3.0 Tipo B (macho) y esquemas

Además, parece que se va a estandarizar el color azul interno de los conectores (como se puede observar en la imagen) para diferenciarlos de versiones anteriores.

A modo de resumen, y para aclarar coneceptos, podríamos decir que existen dos tipos de conexiones USB: las que van a la CPU y las que van al periférico o gadget de turno. Las del ordenador son conocidas como Tipo A (macho y hembra), y las que llegan a los dispositivos externos como Tipo B. A su vez, dentro de este Tipo B encontramos la conexión estándar, la Mini USB (con dos modalidades de 5 y 8 pines) y la Micro USB. Por último, el estándar USB 3.0 trae nuevas conexiones de todos los tipos, y su formato es compatible en el Tipo A y no compatible en el Tipo B. No hay más.

En la siguiente tabla se puede visualizar un resumen gráfico de todos los conectores.

Esperemos haber despejado alguna que otra duda y haber ayudado a identificar correctamente cualquier conexión USB de cualquiera de las clases posibles. Un estándar, este, del que muchos deberían aprender a la hora de generalizar cableado y conectores.

Tres teclas que desaparecerán y otras tres que nunca debieron haber aparecido

La tecla 'Bloq Despl'

El teclado, keyboard para panolis afectados y guiris anglosacientes, es el periférico de entrada por definición. Antes, mucho antes, de que los ratones con rabo y botones corretearan alegremente por nuestras mesas de trabajo y ocio, los teclados ya estaban ahí. Sí, son los observadores impasibles del inexorable devenir del tiempo; y a cualquiera que le dé por criticar esta frase anterior, con lo rimbombante que me ha quedado, le endiño con el Alt Gr en la cabeza.

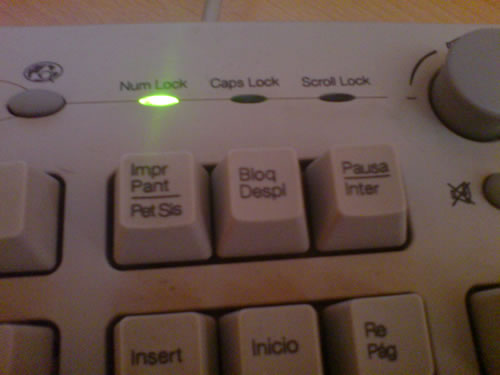

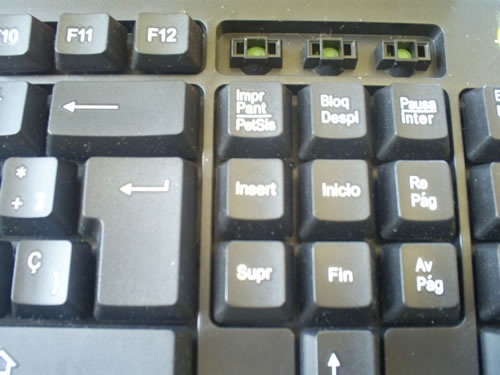

Vamos a rendir desde este púlpito un pequeño homenaje a este sufridor de pulsaciones detallando lo que, a mi humilde entender, es el implacable camino a la desaparición de tres de sus teclas más emblemáticas: Impr Pant/Pet Sis, Bloq Despl y Pausa/Inter. Así mismo, hablaremos también de otras tres representativas teclas que, si no hubiera sido por la paciencia de los usuarios, habrían dado en la hoguera con más de un teclado. Me refiero, claro está, a Sleep, Wake Up y Power.

Empecemos por el principio y cuando lleguemos al final nos paramos.

Impr Pant/Pet Sis. También conocida en los teclados ingleses como Print Screen/Sys Req, es una de las teclas más alucinantes de nuestros queridos compañeros de escritura. En los tiempos de MS-DOS y consolas Unix, esta tecla tenía dos funciones. Por un lado, su simple pulsación producía una interrupción de ROM-BIOS que enviaba una captura de la pantalla directamente al puerto LPT1 de la impresora, es decir, imprimía en papel lo que había en ese momento en el monitor. En el caso (poco probable en aquella época) de que tuvieras una impresora en un LPT2 o en un puerto serie, ya te podías dar por jodido, porque el puerto LPT1 era el predeterminado y único válido.

Por su parte, la opción Pet Sis de esta tecla (a la que se accede pulsando Alt y la tecla en sí), conocida en el mundillo informático como la tecla de «petar el sistema», se utilizaba en el precámbrico de la computación para acceder directamente al sistema operativo, eludiendo todo el software que pudiera estar bloqueando el acceso al mismo. Algo así como el actual Ctrl+Alt+Supr (en inglés Ctrl+Alt+Del) de Windows pero todavía peor y más inútil. Su significado real es «petición al sistema» (system request in english).

A día de hoy, esta segunda opción es totalmente inservible en Windows, y en GNU/Linux se sigue utilizando para darle órdenes directas al kernel cuando se cuelga la consola por algún motivo. En cambio, la opción Impr Pant si es más utilizada en ambos entornos operativos, ya que realiza una captura de la pantalla y la envía al portapapeles, con lo que podremos recuperarla después con un simple Pegar en cualquier software de diseño o retoque de imágenes (u otros que lo permitan). En realidad la opción Pet Sis sí que se utiliza, ya que si pulsamos Alt y esa tecla lo que se produce es una captura de la ventana activa en ese momento, en lugar de la pantalla completa. Sin embargo, nuestro cerebro lo relaciona más con una opción alternativa de Impr Pant que con el dichoso Pet Sis.

Las tres teclas juntitas

Bloq Despl. También conocida en los teclados ingleses como Scroll Lock, permitía en su época bloquear y desbloquear el desplazamiento de pantallas en consolas Unix y entornos MS-DOS. Tiene lucecita asociada, por lo que su función se basa en dos estados: encendida (bloqueado) y apagada (desbloqueado). El hecho de bloquear el desplazamiento servía para modificar el funcionamiento de las teclas de dirección (las de las cuatro flechitas). Con el desplazamiento desbloqueado, su pulsación se convertía en movimientos del cursor en pantalla; con el desplazamiento bloqueado, lo que se producía eran cambios de páginas de contenido de texto del tirón. Teniendo en cuenta que en aquella época no había ratones con ruedita ni barras de desplazamiento, para determinadas aplicaciones de proceso de texto o datos esta opción era muy útil para avanzar en grupos de grandes bloques sin eternizarse.

Hoy Bloq Despl apenas tiene uso. Algún software específico, como Excel por ejemplo, le otorga algún cometido, pero es algo prácticamente anecdótico.

Pausa/Inter. También conocida en los teclados ingleses como Pause/Break, es una de mis favoritas. Esta tecla viene de la época del telégrafo, ahí es nada, e IBM la introdujo en sus teclados con prácticamente la misma funcionalidad que en esos aparatos, la de pausar o interrumpir una acción concreta. Se utilizaba básicamente en entornos de consola para detener momentáneamente (pausa) un listado muy largo en pantalla o la acción de un programa. Inter (pulsando la tecla con Alt) servía para detener por siempre jamás la ejecución de una acción, ya que realmente interrumpe la línea de comunicaciones con el ordenador. Se usaba de la misma forma que el mítico Ctrl+C y tenía la misma función.

En la actualidad esta tecla es la más utilizada de la tres, ya que permite desarrollar su función de pausa o interrupción en multitud de procesos de programas, juegos, entornos de desarrollo, etcétera. Todo va en función de la utilidad que los programadores hayan querido darle en sus aplicaciones.

Estas tres teclas, como decía, están condenadas a la desaparición con rotunda seguridad. Pero existe otra terna de botoncitos que vinieron para quedarse y representaron el cáncer de los teclados en su época. Y no por su utilidad, que además resulta bastante estéril, sino por el lugar donde vinieron puestas en un principio en los teclados, haciendo línea justo debajo de la tecla Supr (Del en el teclado inglés).

Power. Esta tecla demoníaca solía estar la primera en la fila, y no conozco persona en el mundo que no se haya ciscado en sus muertos alguna vez. Su función en cuestión es la de apagar el equipo (y encenderlo también bajo determinadas circunstancia). El problema viene dado porque el apagado se realiza sin solicitar confirmación alguna, y eso unido a que se encontraba justo debajo de tecla Supr, producía que en más de una ocasión fueras a suprimir algo y apagaras el ordenador. Que levante la mano aquel al que no le haya pasado nunca.

Sleep. Por su parte, esta otra tecla mete al equipo en un estado de suspensión o hibernación del que, lamentablemente, muy pocos sistemas volvían a despertar en la época de su aparición. Este estado guarda en disco el contenido de la memoria y la configuración actual de programas abiertos y demás para que, al encenderlo de nuevo, nos aparezca todo como lo dejamos. Pero claro, si nuestro estado de suspensión se parece más a un coma etílico que a otra cosa, al final toca darle botonazo a lo bestia al ordenador y apagarlo por las malas.

Wake Up. Esta realiza la función inversa a Sleep, es decir, hace regresar de su letargo a un ordenador suspendido (si puede, claro).

Existen en Internet multitud de trucos y operaciones para desactivar estas tres teclas y es que, si bien ahora suelen venir como botoncitos apartados del teclado general, es muy posible pulsarlas por error. Con tal de que dejaran de dar por culo, yo he visto a gente haciéndolas saltar por los aires con un destornillador, extrayéndolas de su sitio para los restos y enviándolas directamente a la papelera (no, a la de reciclaje no, a la física de debajo de la mesa).

Las teclas malditas decapitadas

Tres teclas para el recuerdo y tres teclas para el olvido. Los teclados han evolucionado muy poco en muchos años, y si sobran teclas habrá que quitarlas. Por el amor de Dios, ¿qué hace en pleno siglo XXI toda esa hilera de teclas de función, desde F1 hasta F12, ahí arriba? ¿Reminiscencias de las primeras versiones de WordPerfect? Pero bueno, de eso hablaremos otro día.

La maldición se llama Comic Sans

I hate Comic Sans

La fuente o tipo de letra Comic Sans es algo así como la Belén Esteban, o la odias a muerte o matarías por ella. En el entorno informático, sobre todo en el mundo del diseño, muy pocos son los que adoran esta fuente, más bien ninguno diría yo. Pero estoy convencido de que en algún momento pretérito de nuestras vidas la apreciamos e, incluso, la utilizamos más de una vez.

Comic Sans es una tipografía digital diseñada por Microsoft y que apareció por primera vez en un pack de añadidos para Windows 95. En un principio fue concebida para realizar las funciones de fuente de interfaz para el software Microsoft Bob. ¿Que qué coño fue Microsoft Bob? No me extraña que no lo sepas, porque resultó ser uno de los fracasos más monumentales de la empresa de Redmond. Una suerte de mejora de imagen (muy novedosa, la verdad) de sus interfaces de la época que proponía cambiar el aburrido escritorio de Windows por un diseño que simulaba una casa en la que cada mueble u objeto de cada habitación estaba asociado a una función. Por ejemplo, la máquina de escribir era el procesador de textos y una cartera con dinero la hoja de cálculo. La alegría de la huerta, vaya. Un truño.

Resulta que este Bob fue idea de Melinda French, hoy Melinda Gates, la esposa mantecosa del tío Bill. Y claro, en aquella época eran novios, y ya se sabe lo mendrugones que son los hombres enamorados cuando su costillita le pide algo. «Venga, Billy, que es una idea muy bonita, mi amor. Que hasta se me ha ocurrido poner un perrito que mueva el rabo y te diga lo que tienes que hacer en cada momento». Y el pobre Gates, ciego por las hormonas, le permitió a su chica parir aquel engendro, considerado en su día, por cierto, por la revista PC World como uno de los 25 peores productos de todos los tiempos, y como el peor producto de la década por CNET.

El caso es que Melinda recurrió a Vincent Connare, diseñador de Microsoft, para crear la Comic Sans. Este hombre vive desde 1994 con el sambenito de haber perpetrado tamaño fiasco, aunque se ha defendido en multitud de ocasiones aduciendo razones para su expiación. Reivindica que Comic Sans no fue originariamente diseñada como una tipografía al uso, sino como una solución al problema de encontrar un tipo de letra tipo cómic adecuada para software infantil.

Los diseñadores puristas se quejan de que esta fuente está pobremente dibujada, ya que se le ha dado el mismo peso a las bajadas y a las horizontales, y poco al kerning (o interletraje) entre pares de caracteres, eliminando todas las características informales de la verdadera escritura a mano alzada. Además dicen que está mediocremente diseñada, y su inclusión en el paquete de sistema de fuentes de Microsoft permite que sea usada de manera inapropiada, por ejemplo como texto de cuerpo de documentos largos o en firmas de gran tamaño.

Los no tan puristas simplemente estamos hasta los huevos de ella. Las fuentes tipográficas en los primeros entornos operativos gráficos (e incluso antes, recuerda a WordPerfect para MS-DOS y sus dos millones de combinaciones de teclas) eran sobrias y austeras, por eso nos gustaban. Podíamos escribir un documento e imprimirlo con la apariencia de los libros de toda la vida. ¡Qué profesional! Pero entonces apareció Comic Sans, y todos nuestros leds friquis se pusieron en rojo de emoción. ¡Qué preciosidad, por el amor de Dios! Un tipo de letra que imita a la escritura manual. Mira qué cartel más chulo me he currado para la fiesta de cumpleaños del sobrino con el Banner Mania (antiguo software de diseño de postales, carteles, calendarios y demás que no creo que nadie recuerde, pero que era acojonante para la época).

El problema surge cuando a todo hijo de vecino le da por utilizar la misma fuente para todo. Entonces comienzas a cansarte de la letra tipo cómic en cartelitos, avisos, fichas escolares, cartas (¡!) y páginas web. Los años van pasando y aprecias en tu entorno que la Comic Sans no ha muerto, que sigue ahí, si cabe con más fuerza. Y empiezas a despreciarla. El odio visceral aparece cuando ves que, casi veinte años después, la Comic Sans te rodea y ya no te puedes librar de ella. La utilizan en los ayuntamientos, en los carteles luminosos, en los anuncios de cerrado por vacaciones, en los que pone en la calle el que ha perdido a su perro, en pegatinas para coche, en logotipos oficiales y hasta en envoltorios de productos. ¡Socorro!

Hoy es el día que cuando veo por la calle algo escrito en Comic Sans todavía un escalofrío me recorre la espalda. No es que la terapia no me haya hecho efecto, pero una fobia así no se quita de la noche a la mañana. Gracias a Dios que un buen día tropiezas en la Red con gente como tú y descubres proyectos como ban comic sans, The Worlds Ugliest Font o la Organización contra el abuso de la Comic Sans. Es curioso que todos estos sitios abogan por la paulatina desaparición de esta fuente, pero todos ellos la utilizan en sus webs. (Bueno, igual que yo en la foto del post, no sé por qué hablo tan rápido).

En conclusión, solicito desde aquí a todo perro pichichi que, por el amor al arte y al buen gusto, se deje de utilizar esta tipografía cuanto antes. Si es que resulta más cansina que mal diseñada, hombre.

1 KB no es 1 Kb

Bits

Frecuentemente vemos representadas las siglas «KB» y «Kb» de forma errónea, incluso en publicaciones informáticas de las serias, en manuales de instrucciones oficiales y en páginas web importantes. Es un fallo muy común y lleva a confusión a muchos usuarios noveles y no tan noveles; incluso cuando están bien reflejadas desconciertan a las personas que manejan ordenadores. Y es que no será la primera ni la última vez que alguien me pregunte por qué retrancas si tiene una conexión de «tres megas» los archivos le bajan como mucho a «trescientos y pico kas».

Comencemos por el principio. El bit (acrónimo de binary digit) es la unidad de información más pequeña que puede representar una computadora. Técnicamente sólo puede contener un 0 o un 1 (uno de los dígitos del sistema binario) y físicamente, para los componentes electrónicos de un ordenador, se genera con el paso (1) o no (0) de corriente eléctrica por un circuito (aunque muchas veces los valores pueden aparecer invertidos).

En las primeras épocas de la informática se decidió juntar grupos de bits para manejar la información de manera más eficaz, porque un bit por sí solo poca cosa puede representar. Entonces se crearon los conceptos de nibble y byte, que se corresponden con grupos de 4 y 8 bits, respectivamente. En un principio, el nibble (o cuarteto) les resultó más que suficiente para sus propósitos, pero pronto se dieron cuenta de que agruparlos en conjuntos superiores era mucho más eficaz, y fue entonces cuando se definió el byte (u octeto), que si bien tuvo otros valores, terminó por agrupar a 8 bits por convenio, ya que se podían representar hasta 256 (28) caracteres codificados como bits.

El bit se abrevia como «b» (be minúscula), mientra que el byte se decidió sintetizar como «B» (be mayúscula) para distinguirlo del anterior. Con el paso de los años las capacidades fueron aumentando de manera exponencial, partiendo del 8 inicial: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Cuando se llegó a este poco más de millar de bytes, se decidió ponerle un nombre y, por simplicidad y similitud con el Sistema Internacional de Unidades, se acordó llamarlo Kilobyte, aunque realmente no tenga 1.000, sino 1.024 bytes. Además se abrevió como «KB» para distinguirlo de «Kb», prosiguiendo así con la diferenciación acordada anteriormente entre bits y bytes.

Entonces, ¿cuándo aparecen los problemas a la hora de interpretar una unidad? Vamos a enumerar algunas situaciones en la que puede dar lugar a error una unidad mal entendida. Y comenzaremos por el ejemplo del que hablábamos al principio y que es muy típico, me refiero a la situación de descarga de archivos de Internet y a su velocidad.

Velocidad de transferencia

En telecomunicaciones e informática, el término tasa de bits (en inglés bit rate) define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, es la velocidad de transferencia de datos en una red. Es decir, la velocidad de transmisión en el mundo de las redes se mide en bits por segundo (representado, aunque no del todo correctamente, como bps). Actualmente las velocidades han aumentado mucho y tenemos que recurrir a unidades mayores, como el Kilobit (Kb) y, más común hoy, el Megabit (Mb) por cada segundo.

Cuando contratamos una conexión a Internet se nos aturulla hablándonos de «megas» de velocidad únicamente. Además, en las especificaciones técnicas del proveedor aparecerán siglas como «Mb/s», «Mbps» o, incluso mal escrito, «MB/s». Esta situación hace que el usuario neófito confunda «Mb» (megabit) con «MB» (megabyte); y de ahí nace el problema.

Si disponemos, por ejemplo, de una «conexión de 3 megas», esto quiere decir que nuestra velocidad de bajada (la de subida es comúnmente bastante inferior) es de 3 Mbps (megabits por segundo). Sin embargo, el tamaño de los archivos o ficheros dentro de un ordenador se mide en bytes y sus múltiplos (no tendría sentido hacerlo en unidades tan pequeñas como los bits). Asimismo, los navegadores muestran la velocidad de bajada en el momento de la descarga en Bps o KBps (kilobytes por segundo). Por lo tanto, podemos convertir las unidades para saber cuál es nuestra velocidad en KB (kilobytes).

Lo primero es calcular el número de bits que son 3 Mb:

3 (Mb) × 1024 (Kb/Mb) = 3072 Kb

3072 (Kb) × 1024 (b/Kb) = 3145728 bits

Después dividimos estos bits entre 8 para convertirlo en bytes:

3145728 (b) ÷ 8 (b/B) = 393216 bytes

Ahora lo dividimos entre 1.024 para transformarlo en KB (kilobytes), una unidad más próxima a nosotros:

393216 (B) ÷ 1024 (B/KB) = 384 KB

En conclusión, nuestra flamante conexión de «3 megas» podrá descargar, como mucho, a 384 KB por segundo. Teniendo en cuenta que estas velocidades son picos y raramente se alcanza el pico máximo, esos «trescientos y pico kas» a los que dices que descargas con tu ADSL no están nada mal.

Capacidad y tamaño

Con respecto a la capacidad de los discos duros y de la memoria RAM de un ordenador, la unidad que se utiliza es el byte y sus múltiplos, que es la misma que se usa para medir el tamaño de los archivos. Por lo tanto, un disco duro de 500 GB es de quinientos gigabytes, al igual que una memoria de 2 GB o de 512 MB son tamaños medidos en gigabytes y megabytes.

Un error, o mejor dicho treta, que suelen utilizar los vendedores informáticos a la hora de meterte por los ojos algo es acudir al recurso de los millones de datos. Yo he escuchado personalmente decir a un vendedor que «en este pendrive de 1 GB le caben a usted un millón de datos». El abuelete se lo llevó sin pestañear y con la boca abierta, creyendo que iba a poder guardar allí una base de datos con el millón de contactos de su libreta de direcciones.

Esto, por supuesto, no es cierto. Para empezar porque técnicamente no serían un millón, sino 1.048.576 (1 × 1.024 × 1.024), y además porque lo que se puede guardar es algo más de un millón de bytes (no de datos), y en un byte sólo cabe una letra, un dígito decimal o un carácter especial de la tabla ASCII extendida. Es una engañifa muy utilizada con personas mayores y novatos de carné.

La palabra de Dios

Existe una nomenclatura, relacionada con esta cuestión también, que vuelve locos a los primerizos; me refiero a la condición de que un ordenador sea de 32 ó 64 bits. Este término se refiere a la palabra. En el contexto de la informática, «palabra» es una cadena finita de bits que son manejados como un conjunto por la máquina. El tamaño o longitud de una palabra hace referencia al número de bits contenidos en ella. Por simplificar, podemos decir que la palabra es la cantidad de bits que se envía a la vez entre los diferentes componentes de un ordenador (microprocesador, memoria…) en cada golpe de reloj.

Los microprocesadores disponen de un reloj interno que no marca las horas, pero sí genera una serie de impulsos a los cuales se tienen que someter el resto de elementos internos del equipo. Es algo así como aquel tamborilero que, con golpes de bombo, mantenía el ritmo de los esclavos remeros (galeotes) en las galeras romanas. El reloj oscila en frecuencias muy altas (para nuestro entender humano), ya que entre pulso y pulso pasan intervalos de tiempo computados en nanosegundos (milmillonésimas de segundo). Estas velocidades se miden en Hz (hercios) y son las que nos indican la velocidad del micro. Por ejemplo, un Pentium IV a 3,0 Ghz determina que el reloj emite 3.000 millones de impulsos cada segundo. Ahí es nada.

En cada uno de estos impulsos, los elementos internos de un ordenador son capaces de enviar una palabra de información cada vez. Un equipo de 32 bits trabajará con palabras o bloques de 32 bits en cada impulso; uno de 64 bits enviará y recibirá el doble de información en cada golpe de tambor.

Esta característica informática también se mide en bits, y habremos de tenerla en cuenta a la hora de comprar un ordenador, ya que todos sus componentes de hardware y de software deben estar diseñados para esa palabra o, al menos, soportarla hacia atrás.

Los computadores cada vez van a ser más rápidos y van a tener mayores capacidades. Así mismo, las conexiones de red serán más veloces y alcanzarán puntos que ahora somos incapaces de imaginar. De todas las maneras, siempre habremos de tener en cuenta las unidades en las que se mide cada función, no vayamos a mezclar churras con merinas que nada tienen que ver. Los múltiplos superiores del byte están ya definidos hasta 1024 (kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte). La mayoría han sido más que implantados, y los otros son sólo utopías, por ahora, en el ámbito doméstico.

Sin embargo, en cuando a velocidades de red se refiere, dudo mucho que del megabit por segundo pasemos. Teniendo en cuenta que los japoneses, que son los más adelantados menos engañados en esto, van por los 60 ó 65 Mbps, hasta llegar a los 1.024 Mb que tiene un Gb queda tanto tiempo como para que ni tú ni yo lo veamos en vida.

Lenna y los algoritmos de compresión de imagen

Lena Söderberg

Lena Söderberg (la jacapaca del afoto adjunto) fue una modelo sueca que en 1972, a la sazón residente en la ciudad estadounidense de Chicago, se convirtió en la playmate de noviembre de la archiconocida publicación para adultos Playboy. Los editores de la revista decidieron modificar su nombre por Lenna (con doble ene) para que los hablantes anglosajones no tuvieran problemas al pronunciarlo correctamente, que ya sabemos que a los yanquis y a los hijos de la Gran Bretaña, como no se lo pongas facilito, enseguida te cambian el nombre y te farfullan cualquier cosa menos lo que es.

Lo que la chica de veintiún años no sabía es que su foto (o parte de ella) iba a convertirse en un modelo dedicado durante décadas al estudio de los algoritmos de compresión de imagen, en un principio, y de otro tipo de conjunto de procedimientos con posterioridad.

Corría el mes de junio o julio de 1973, cuando Alexander Sawchuk, profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad del Sur de California, y un estudiante que le ayudaba en los proyectos, andaban buscando por el laboratorio una buena imagen para escanear para el artículo de un colega, cuando las digitalizaciones 2D de imágenes todavía estaban en pañales y aún no se comercializarían hasta más de una década después. Curiosamente, lo único que encontraron para escanear fue una revista Playboy (que ya tiene cojones en un laboratorio universitario) y, tras recorrer sus páginas, optaron por quedarse con el careto de esta mujer en cuestión. Estaban cansados de sus imágenes de prueba habituales, cosas aburridas que databan de los años sesenta y basadas en estándares audiovisuales. Querían algo sorprendente para asegurar un buen contraste y necesitaban que hubiera un rostro humano.

Existían varias razones para que aquella imagen les pareciera perfecta para la exploración, entre las cuales se puede destacar que contenía buenas mezclas de detalles y de zonas planas y una textura que hacía trabajar bien a los diferentes algoritmos de compresión de imagen del momento. Así que, ni cortos ni perezosos, arrancaron el tercio superior del póster tríptico central para poder envolverlo alrededor del tambor de su escáner Muirhead, que habían equipado con convertidores analógico a digital (uno para cada canal de color RGB: rojo, verde y azul), y que se encontraba conectado a un minicomputador Hewlett Packard 2100. El Muirhead tenía una resolución fija de 100 líneas por pulgada y los ingenieros deseaban una imagen de 512×512, así que limitaron la imagen a 5’12 pulgadas de altura, cortando para ello la fotografía a la altura de los hombros de la modelo. Además, de esta forma evitaban el escaneo de la teta derecha, algo poco decoroso para la época.

Recorte de exploración original a 512×512 píxeles

La imagen de prueba resultante estaba ligeramente distorsionada, y los colores eran incorrectos, producto del proceso de escaneo de aquellos años. Posteriormente, Chuck Rosenberg, con un escáner más moderno, obtendría la imagen de la chica completa con una calidad más que aceptable.

Escáner Muirhead

Después de la publicación del estudio, otros investigadores solicitaron el archivo con la imagen digitalizada para cotejar sus algoritmos y programas sobre la misma base, de forma que pudieran comparar visualmente el resultado de cada operación.

Distintas resoluciones de la imagen

Lo curioso es que desde la publicación de la primera foto de Lenna, prácticamente todos los artículos científicos sobre compresión de imágenes, y muchos de los relacionados con algoritmos de compresión en general, incluyen en sus páginas finales una prueba de las ideas sobre esta fotografía.

A principios de los años noventa, la imagen se distribuyó a través de varios servidores en Internet como parte de un set de fotos para pruebas en procesamiento de imágenes. El algoritmo de compresión de imágenes JPEG también fue presentado con ejemplos de la foto de Lenna.

Distintos valores de compresión JPEG

La utilización de la imagen de la modelo no escapó a la polémica. El puritanismo de la época acusaba de contenido lascivo a la fotografía, cuando hoy, visto lo visto, se consideraría una foto de lo más light e, incluso, hasta de buen gusto erótico. Además de ello, los dueños de Playboy se cabrearon muchísimo al principio porque los investigadores no les habían pedido permiso para utilizar la foto. Playboy es famosa por tomar duras medidas en el uso ilegal de sus imágenes, pero se decidió en última instancia pasar por alto la distribución generalizada de esta página desplegable. No es que fueran altruistas, es que no eran gilipollas; la imagen de Lenna les estaba haciendo una publicidad inmensa, y de aquella revista de noviembre se vendieron 7.161.561 ejemplares, el número más vendido de la historia de la empresa de Chicago (efectivamente, más que el Interviú de la Belén Esteban).

La imagen de Lenna de 512×512 píxeles es prácticamente un estándar de la industria, aunque algunos critican su uso, no porque sea un rostro femenino, sino porque proviene de la revista Playboy, que representa una relación entre hombre y mujer que refleja una sociedad más machista que la actual. En todo caso, hay muchas otras imágenes de prueba disponibles, pero Lenna sigue siendo de lejos la foto que se usa con más frecuencia.

La importancia de la imagen de Lenna ha trascendido incluso las fronteras de la computación. Woody Allen, en su película El dormilón («Sleeper»), presenta a una persona que es congelada en un tanque criogénico hasta el año 2173. Al despertar, le piden que identifique una serie de artefactos del siglo XX. Uno de ellos es la edición de noviembre de 1972 de la revista Playboy, y en la película se muestra claramente a Lenna en las páginas centrales.

Hoy en día, Lena Söderberg es una sesentona, residente en Estocolmo, felizmente casada y con hijos. En 1997 asistió al 50 aniversario de The Society for Imaging Science and Technology. Al parecer, fue entonces cuando se enteró de que era famosa (nunca había usado Internet antes). Todo el mundo estaba entusiasmado por conocer a Lenna en persona y conseguir un autógrafo, y ella no dejaba de sorprenderse de que su imagen hubiera sido tan utilizada.

Lena en 'The Society for Imaging Science and Technology'

A la fecha de esa conferencia se encontraba trabajando, casualmente, en ayudar a discapacitados a utilizar ordenadores (sin Internet), y uno de sus comentarios fue: «deben de estar muy cansados de mí… ¡Mirando la misma foto todos estos años!».

Jesús, el tiempo no perdona ni a las playmates.